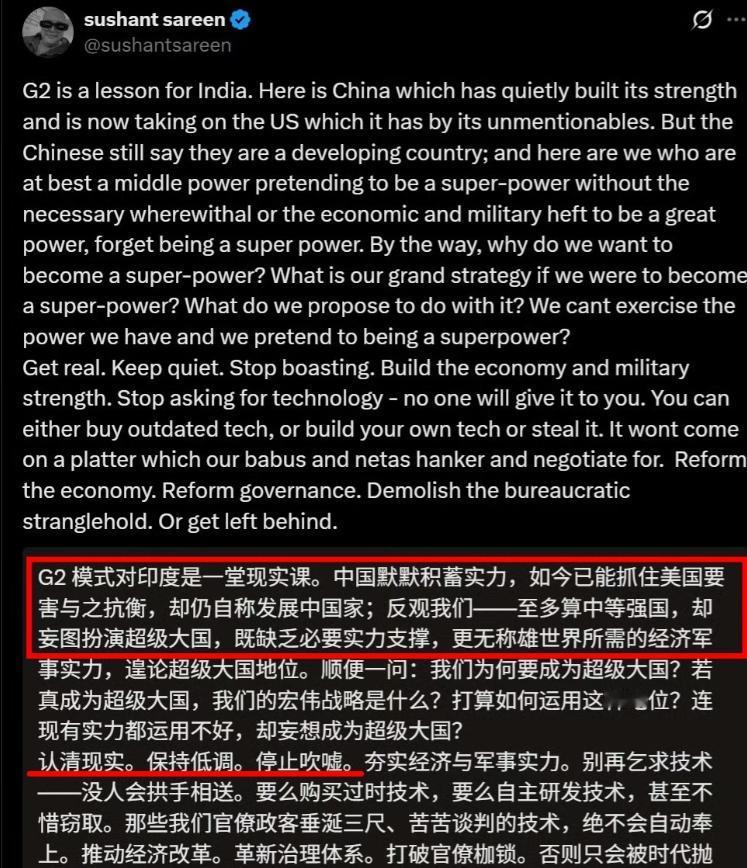

“我们不是华人国家,只是刚好华人占多数!”李显龙这番话在国际上激起千层浪。说得这么直白,这么决绝,仿佛生怕别人不知道新加坡要与中国划清界限。为什么一个华人占74%的国家,要如此急切地否认自己的华人属性? 马六甲海峡边,一座小岛国华人占七成多,却总在国际场合喊“我们不是华人国家”。这话说出口,瞬间搅动风云,让人忍不住想:血脉相连的邻居,为啥非要划这么清的界?背后是战略算盘,还是身份纠结? 新加坡这地方,从1965年独立那天起,就得在夹缝里求生。华人、马来人、印度人挤在一起,总人口才五百多万,却扼守马六甲要道,全球贸易一半从这儿过。领导人换了三茬,李光耀、吴作栋、李显龙,全是华人出身,可他们从不让族群当老大。英语定为官方语言,学校里孩子从小学英文,华文课虽有,但总觉得像配角。话说回来,这套路从李光耀时代就开始了,他推“多元种族主义”,就是怕华人太多,邻国马来西亚和印尼那边不乐意。结果新加坡成了东南亚的“模范生”,经济飞起,但华人身份总被搁一边。 而且新加坡的“去中国化”不是空谈。政策上,节日庆典不光过春节,还得配排灯节和开斋节,电视节目英文为主,华文频道份额小。华人小孩上学,英语考试压倒一切,华文成了选修。社会上,白人外籍高管在金融区呼风唤雨,华人本地人虽多,话语权却没那么重。这么搞,表面看是平衡族群,骨子里是防着被贴上“中国标签”。因为冷战时,新加坡怕被当成“中国代理”,影响跟西方做生意。结果,华人占74%,可国家定位是“多元小国”,华人属性成了“刚好”的事儿。 李显龙接棒后,这路子没变。2004年他当总理,背景是剑桥和哈佛镀金,脑子里西方那一套。2013年5月23日,他去东京参加日经“亚洲未来”大会,公开点中国在东海钓鱼岛和南海的行动,说短期能捞好处,长远丢国际脸面。会场外,日本和菲律宾那边乐了,新加坡刚跟菲律宾签军事协议,美国“自由”号战舰也开进樟宜基地。这话一出,中国人听着堵心,新加坡像在帮美日站台。中国游客去乌节路逛街,当地华人有时还说“用英语”,排斥普通话,感觉像在划线。 这急切否认华人属性的劲头,根子在地理位置。新加坡靠马六甲吃饭,美国盯着南海,就想拉新加坡当棋子。2016年南海仲裁案,新加坡没明着挺中国,私下跟美菲走近。经济上,新加坡企业去中国投资多,可政策上总留后手,怕中国影响力太大,挤压生存空间。 李显龙的这番话,首发在2017年10月25日的纽约外交关系委员会演讲。他直说,新加坡华人占多数,但不是华人国家,是多族群社会,不然没法立足。演讲后,媒体炸锅,中国网民议论纷纷,有人说这是亲美疏华,有人觉得是新加坡的自保。国际上,日本和美国媒体点赞,东南亚邻国松口气。可这话等于告诉中国:别把我们当“自己人”。 不过,李显龙也不是一味划界。2019年5月31日香格里拉对话会上,他调头,说中国崛起势头猛,美国得接受现实,阻挡没门儿。2020年疫情,中国防控稳定,新加坡李显龙公开说,抵制中国人是错的,这是公共卫生事儿,不是种族问题。 这些转变,不是心血来潮。中国经济体量大,“一带一路”让新加坡港口忙翻,苏州工业园、重庆两江新区,中新合作项目落地生根。 未来,中新建交60周年,两国携手,维多利亚纪念堂下握手,象征从误解到互信。华人属性不是负担,是桥梁,新加坡若认清这点,能在亚洲腾飞更快。中国崛起惠及邻邦,新加坡别纠结标签,融入大局,大家好才是真的好。