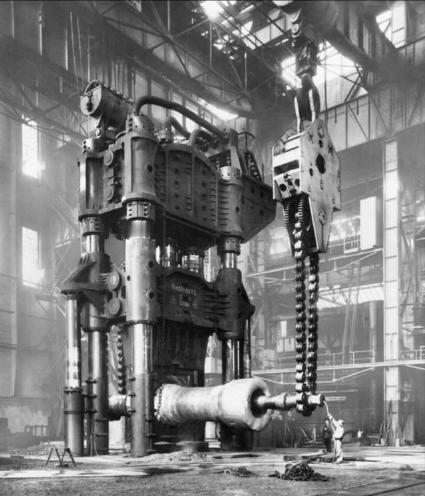

太高明了!大萧条时期,斯大林用资源换取欧美技术,使苏联快速崛起![赞][赞][赞] 1929年,全球经济大萧条爆发。欧美发达国家陷入绝境,工厂大批倒闭,失业人数激增。美国失业率飙到25%,胡佛政府没什么有效办法。街头的“胡佛炖菜”,成了人们饥饿的代名词。 就在这时,远在苏联的斯大林,成了欧美企业眼里“来自东方的救星”。 这一切的起点,是斯大林想让苏联变强。1928年,苏联启动第一个五年计划。斯大林的目标很明确,用两个五年计划,让苏联摆脱落后面貌,追上欧洲发达国家。 但苏联刚建国时,工业基础太差。单靠自己,根本实现不了这个目标。于是斯大林定了个“资源换技术”的策略。 先出口粮食、煤炭、石油这些战略资源,换成黄金。再用黄金去欧美,买技术、买设备、买生产线。 一开始,欧美企业不想卖技术。技术是他们的核心竞争力,没人愿意培养潜在对手。 直到大萧条来了。欧美企业订单大幅减少,不少都快破产了。他们的态度彻底变了。当斯大林带着大笔订单找上门,这些企业像看到了救命稻草。 美国福特公司最先松口,主动找苏联合作。通用电气、西屋电器、杜邦公司、标准石油也跟着加入。德国的克虏伯兵工厂、巴斯夫、拜耳,英国的维克斯公司、英国石油,也都纷纷响应。 短短几年里,苏联靠这些外来技术,建了1500个工业项目。像第聂伯河水电站、高尔基汽车厂、斯大林格勒拖拉机厂,还有乌拉尔重型机械厂、巴库油田升级项目。这些厂很多至今还在运转,给苏联工业体系打下了坚实基础。 不过这背后也有代价。为了出口换外汇,苏联抽走了太多农业资源。乌克兰地区的农民,承受了很大压力。 合作中,斯大林发现了一个关键情况。德、美、英三国里,德国的技术最顶尖。宝马和迈巴赫的发动机技术,莱茵金属的无缝钢管,拜耳的化工产品,都是苏联急需的。 而德国有个明显短板。一战战败后,德国丢了土地,还得赔钱。本土资源不够用,特别需要从海外获取资源。 斯大林看准了这一点,开始有针对性地布局。1929年,苏联和德国企业签了《皮达可夫协定》。 这直接带动了德国对苏贸易。1931年,德国对苏订单比前一年增长62.3%,达到9.193亿马克。苏联成了德国第一大贸易伙伴。德国对苏出口额有1.415亿美元,远超美国的2970万美元和英国的2710万美元。 1938年,苏联开始筹备第三个五年计划。1939年,斯大林又和德国签了《苏德互不侵犯条约》。 没有了后顾之忧,德军迅速占领波兰,二战就此爆发。 这时斯大林才亮出条件。想继续从苏联拿资源,就得把核心技术打包转让过来。 他当时算得很准,觉得德国会被“马奇诺防线”困住。这样一来,苏联既能不断拿到德国技术,战后还能顺势获取德国的工业遗产,几乎是稳赢的局面。 可历史总有意外。1940年6月,法国很快就投降了,马奇诺防线成了笑话。1941年6月22日,希特勒撕毁条约,突然进攻苏联。苏联的第三个五年计划被迫中断。 这场从大萧条开始的“资源换技术”合作,最终因为战争仓促结束。但它给苏联打下的工业基础,成了后来对抗德国的重要资本,深深影响了二战的走向。