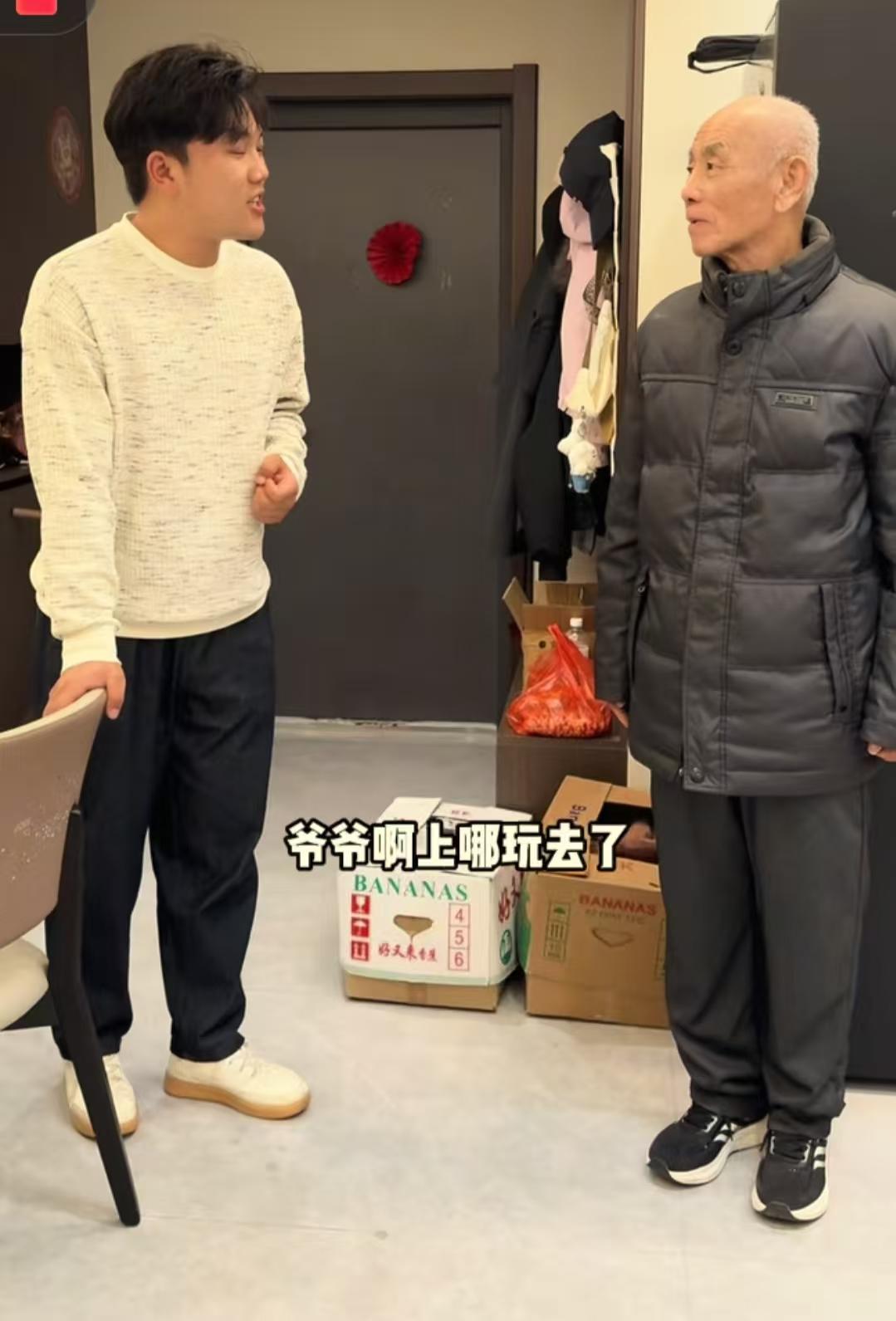

“看哭了!”陕西,有个102岁的老人,大半夜十二点突然把孙子孙媳妇叫醒。他一脸平静地说:“我可能快不行了,你们给我立个碑,把我送回去跟老伴儿作伴。”孙子孙媳妇还没反应过来呢,老人又接着说:“土葬也行,火葬也没啥,只要有个棺材,有个地儿住就行。” 这段深夜里的嘱托,在网上刷哭了无数人。没有撕心裂肺的不舍,没有糊里糊涂的念叨,百岁老人的平静,反而比任何激烈的情绪都更戳人心窝。 这哪里是在安排后事,更像在交代一件再寻常不过的小事,却藏着最深厚的牵挂和最体面的通透。 老人的要求简单到让人鼻酸,不挑剔安葬方式,不苛求排场,只想要一口能“住”的棺材、一块刻着名字的碑。 这份对身后事的豁达,刚好和现在越来越多人接受生态安葬的社会新风尚对上了,可他心里最执着的,从来不是形式,而是“跟老伴儿作伴”这个念想。 为了不给孩子们添负担,老人早就悄悄攒好了一笔钱,从枕头下摸出布包郑重交给家人的那一刻,藏着的是老一辈人刻在骨子里的体面,哪怕到了生命最后,也不想麻烦别人,哪怕是自己的孙辈。 所有务实的安排,背后都只有一句没说透的“想她了”,望着墙上老伴的黑白照片,那份跨越岁月的思念,让这场告别变成了一场奔向爱人的归途。 其实这不是个例,有调查说超过七成的高龄老人,都把和伴侣合葬当成人生最后一件大事。 这种执念,没有轰轰烈烈的誓言,却藏着中国人最朴素的浪漫,是“死生契阔,与子成说”的最真实写照。 一开始,孙子孙媳妇完全懵了,孙媳妇心里咯噔一下,眼泪在眼眶里打转,孙子也红了眼圈,嘴里只能念叨着“爷爷身体还好着呢”,不愿接受这个沉重的话题。 但爱从来不是硬邦邦的反驳,而是悄悄递过去的一杯热水,是连夜从外地赶回来的亲人,是孙媳妇默默准备好的寿衣,是把那个布包妥善收好的细心。 他们慢慢读懂了,爷爷不是在盼着离开,而是怕真到了那天,孩子们手忙脚乱,更怕自己没法回到老伴身边。 这份清醒的安排,是老人对家人最后的温柔,也是对自己生命的敬畏。 卫健委的数据显示,超过六成的八旬以上老人,在生命尽头时意识都是清晰的。 他们像这位陕西老人一样,主动规划身后事,不是不畏惧离别,而是想以最体面的方式告别,给爱自己的人留足缓冲的时间。 这个家庭的小故事,藏着时代的大变迁,老人不执着于土葬的豁达,契合了国家殡葬改革的方向;而他对合葬的坚持,又守住了中国人骨子里的传统情感。 我们常说百岁老人离世是“喜丧”,可真正的“喜”,从来不是活了多久,而是能如此从容、有尊严地为自己的人生画句号,让离别少了些猝不及防的遗憾,多了些被爱包围的安详。 生命的圆满,从来不是长度的比拼,而是抵达终点时,内心是否安宁,是否带着对爱人的牵挂,是否被家人的温柔环绕。 这场郑重的告别,给了我们最好的答案。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!