简敬临之死:湘军悍将被虐杀

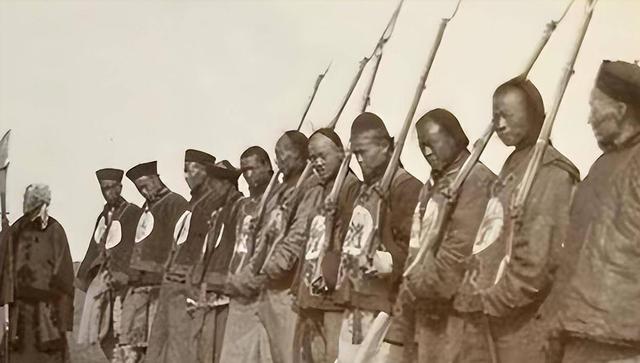

在晚清风雨飘摇的年代,湘军猛将简敬临以其无畏的勇气和卓越的军事才华,成为清廷对抗太平天国和回民起义的中坚力量。

他的每一场战斗都充满着血与火的痕迹,每一次冲锋都让敌人闻风丧胆。

正如任何一个英雄的命运所无法避免的那样,简敬临的结局并非光辉灿烂,而是充满了悬疑与痛苦。

那年冬日,简敬临带领的湘军深入西北,面对敌人严密的防线和不可预测的战局,依然坚持孤军深入,誓言一举击破金积堡。

可在敌人的精心布置与严密包围下,湘军的骁勇将士竟然陷入了前所未有的困境。简敬临究竟为何做出了如此冒险的决定?

简敬临的传奇人生

在我国晚清的历史长河中,社会动荡不安,内忧外患交织。

太平天国运动如燎原之火,席卷了大半个中国,严重威胁着清王朝的统治。

清政府为了镇压这场运动,不得不依赖地方武装力量,湘军就在这样的背景下应运而生。

曾国藩以其卓越的领导才能和独特的军事理念,招募训练了一支强大的湘军。

简敬临出生在湖南的一个普通农家。

那个时代,湖南地区民风彪悍,百姓尚武之风盛行。

在这样的环境熏陶下,简敬临自幼就展现出了对武术的浓厚兴趣和过人的天赋。他刻苦练习武艺,梦想着有一天能够凭借自己的本领出人头地。

当太平天国运动爆发,湘军开始招募士兵时,简敬临毫不犹豫地投身其中。

初入湘军,简敬临只是一名普通的士兵。但他作战勇猛,每次战斗都冲锋在前,毫不畏惧。

在战场上,他那矫健的身姿和凌厉的刀法让敌人闻风丧胆。

随着一次次战斗的洗礼,简敬临逐渐积累了丰富的战斗经验,他的军事才能也得到了上级的赏识。

在与太平天国的战斗中,简敬临参加了许多重要的战役。他跟随湘军南征北战,历经无数次生死考验。

在一次激烈的战斗中,简敬临所在的部队被太平军重重包围。形势危急,士兵们都有些惊慌失措。

但简敬临却临危不惧,他冷静地分析了战场形势,迅速制定了突围计划。他身先士卒,带领士兵们奋勇拼杀,终于杀出了一条血路,成功突围。

随着简敬临的战功不断积累,他得到了清政府的多次嘉奖。

皇帝御赐的黄马褂成为了他荣耀的象征,也激励着他在战场上继续奋勇杀敌。

在军队中,简敬临以治军严格而著称。他对士兵们的训练要求极高,注重培养士兵们的纪律性和战斗技能。

同时,他又非常关心士兵们的生活,经常与士兵们同甘共苦,深受士兵们的爱戴。

到了同治年间,太平天国运动虽然被基本镇压下去,但西北地区的回民起义却愈演愈烈。

清政府为了维护国家的统一和稳定,决定派左宗棠率领湘军前往西北平叛。

简敬临作为湘军的一员悍将,自然也跟随左宗棠来到了西北战场。

此时的简敬临,已经是一位身经百战的将领,他带领着五营湘军(约2500人),满怀信心地投入到了新的战斗中。

轻敌冒进,英雄折戟沙场

同治八年秋,左宗棠调集各路清军对金积堡的核心堡垒展开了围攻。

金积堡是回民起义军的重要据点,地理位置十分重要,战略意义非凡。

左宗棠制定了详细的作战计划,试图一举攻克金积堡,平定西北的回民起义。

简敬临率领五营湘军进驻吴忠堡南侧的谭家桥,与刘松山部隔波浪湖形成了钳形攻势,对金积堡形成了包围之势。

此时,金积堡的外围已经被刘松山部扫荡了大半。

看到这样的形势,简敬临内心开始有些骄傲自满。他认为回民起义军已经大势已去,“回逆势蹙,旦夕可平”。

这种轻敌的心态让他做出了一个错误的决定,他拒绝等待雷正绾部会师,执意要单独进攻九旗堡。

九旗堡实际上是金积堡外围防御的核心,战略地位极其重要。

简敬临的部下们对他的决定深感担忧。他们深知孤军作战的危险性,纷纷劝谏简敬临:“孤军无援,胜算难料。”

然而,简敬临却丝毫听不进去。他自恃武艺高强,战功赫赫,根本不把敌人放在眼里。他以“弹丸之地何惧”为由,毫不留情地斥退了众人。

就这样,简敬临带着他的湘军,义无反顾地朝着九旗堡进发,踏入了回民起义军精心设计的死亡陷阱。

马化龙经营金积堡已经有十多年的时间了。他深知金积堡的重要性,为了抵御清军的进攻,他将周边五十里内的百余座堡寨进行了改造,形成了一个严密的防御体系。

其中,九旗堡由陕回悍将余小虎率四千精锐驻守。这座堡垒的防御设施十分坚固,据《左宗棠奏稿》记载,该堡“墙厚三丈,暗设炮眼,地道四通”,堡内还挖掘了三条地道连通外围据点。

然而,这些重要的情报湘军却一无所知。

血战九旗堡:湘军悍将的悲壮落幕

十一月初三日这一天,盘踞在九旗堡的回民起义军并没有选择死守,冯标所率领的一千多名骑兵主动出击,与湘军前哨略作接触。

这些骑兵们在阵前呼喝冲杀了一阵,声势显得颇为浩大,然而,就在湘军阵列稍作稳定,准备发起反击的当口,冯部的骑兵队伍却像是突然泄了气一般,阵型开始松动,继而调转马头,朝着九旗堡的方向“狼狈”退去。

简敬临在自己的中军位置,当他看到冯标部如此不堪一击,他认为这些回军骑兵已被湘军的威名所震慑,所谓的抵抗不过是虚张声势。

此刻,敌军败退,正是乘胜追击、一举夺下九旗堡的良机。

于是,他没有丝毫犹豫,立即下令麾下湘军主力部队全线压上,紧紧咬住“溃逃”的冯标部,向着九旗堡的方向迅猛追击。

就在湘军主力大部分已经通过狭窄的通道,队形有所拉长之际,异变陡生。

先前沉寂的九旗堡以及周边分布的二十余座堡寨,在同一时间,仿佛得到了统一号令一般,堡门大开,无数的回民起义军士兵如同潮水般从各个方向涌现出来。

喊杀声、战马的嘶鸣声、兵器的碰撞声瞬间响彻了整个战场。

紧接着,几声沉闷的巨响传来,那是起义军预先埋设或迅速架设的土炮开始怒吼。

炮弹准确地落在了湘军的后队以及他们来时的主要通道上,爆炸掀起的烟尘和泥土有效地阻断了湘军的退路。

与此同时,大批手持长矛的回民马队从两翼高速包抄而至,他们的马蹄声密集如雨,目标明确,就是要将这支孤军深入的湘军切割开来,逐个围歼。

直到这时,简敬临才猛然间意识到,自己落入了一个精心策划的圈套。

在最初的冲击与反冲击之中,由提督姚连升率领的一营楚军首当其冲,直接面对着由悍将余小虎亲自带领的回民起义军精锐部队。那些回民长矛骑兵,一个个悍不畏死。

姚连升也是一员久经战阵的勇将,面对如此凶猛的攻势,他没有丝毫退缩,亲自站在队伍的最前列,挥舞着兵器,高声呼喊着指挥手下士兵们奋力抵挡。

回军骑兵的数量占据绝对优势,他们的冲击力极强,前赴后继,不断撕扯着楚军的防线。

姚连升奋勇格杀,身边的亲兵接连倒下,他自己也在激战中多处受伤,据事后检视,其身躯之上竟留有十五处长矛造成的创口,鲜血几乎浸透了他的战袍。

终究因为兵力悬殊,难以抵挡潮水般涌来的敌人,这位提督力战不屈,最终倒在了血泊之中。

他所率领的这五百名楚军将士,在不到半天的时间里,几乎全部战死,阵地宣告失守。

随后,回军马队又猛攻中路,湘军的四营主力被分割包围,陷入了混战之中。

简敬临头戴貂皮暖帽、身着御赐黄马褂,在混战中显得格外醒目。

回民起义军一眼就认出了他,于是集中火力围攻他的指挥部。

简敬临身边的五十名亲兵奋勇抵抗,但在敌人的猛烈攻击下,他们一个个倒在了血泊中。

最终,五十亲兵尽数战死,简敬临也因右腿中弹,体力不支,被回民起义军俘虏。

余小虎为了震慑清军,决定对简敬临施以“寸磔”之刑。

这是一种极其残忍的刑罚,行刑过程持续了两日,简敬临才最终断气。

他的尸骨被悬于金积堡望楼示众,场面十分凄惨。

简敬临之死的后续影响与结局

简敬临被虐杀的消息很快传到了刘松山的耳中。刘松山悲痛欲绝,“拊膺恸哭”。

他与简敬临同为湘军将领,在多年的征战中结下了深厚的情谊。

简敬临的死让他感到无比的愤怒和自责,他血誓“不灭叛酋,何颜见简公于九泉”。

从那以后,刘松山更加坚定了平定回民起义的决心,他带领着湘军更加勇猛无畏地投入到了战斗中。

对于左宗棠来说,敬临的死也让他意识到了回民起义军的强大和狡猾。

湘军虽然配备了阿姆斯特朗炮等先进火器,但在西北这样特殊的地理环境下,冷兵器骑兵的机动优势仍然具有决定性作用。

西北堡寨星罗棋布,沟壑纵横如蜀锦,先进的火器在这样的地形中难以发挥出最大的威力。

左宗棠迅速调整了作战策略,他急发手札严饬诸营:“坚壁清野,步步为营,毋得轻分游兵!”要求各营加强防御,稳扎稳打,避免再出现类似简敬临这样的孤军冒进情况。

在新的作战策略指导下,湘军开始改变战术,不再盲目进攻,而是注重与其他部队的配合,逐步缩小对回民起义军的包围圈。

简敬临之死的消息传到京城后,举朝震悼。清政府对简敬临的牺牲给予了高度的评价和表彰。

简敬临的妻子郑毓质缞绖负丧,奉夫衣冠还葬乡里。她被诰封“一品夫人”,这是对她的一种极高的荣誉和肯定。

慈禧太后特颁懿旨,命简敬临的侄子简纯泽承袭骑都尉世职,以延续简家的荣耀。

光绪元年(1875年),左宗棠督办新疆军务途经金积堡。

他特意前往九旗堡遗址凭吊简敬临。站在残垣断壁之间,左宗棠感慨万千。

他不禁叹道:“若当日简军门肯等三日,与雷正绾合兵,何至如此!”简敬临的死成为了左宗棠心中永远的痛,也成为了湘军历史上的一个悲剧。

虽然简敬临不幸牺牲,但湘军并没有因此而气馁。

在左宗棠的带领下,湘军继续与回民起义军展开战斗。

经过多年的艰苦征战,湘军最终平定了西北的回民起义,维护了国家的统一和稳定。

参考资料:[1]王苳.浅析19世纪中叶陕甘回乱对近世西北社会的影响及启示[J].黑龙江史志,2013(21):31-32

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。