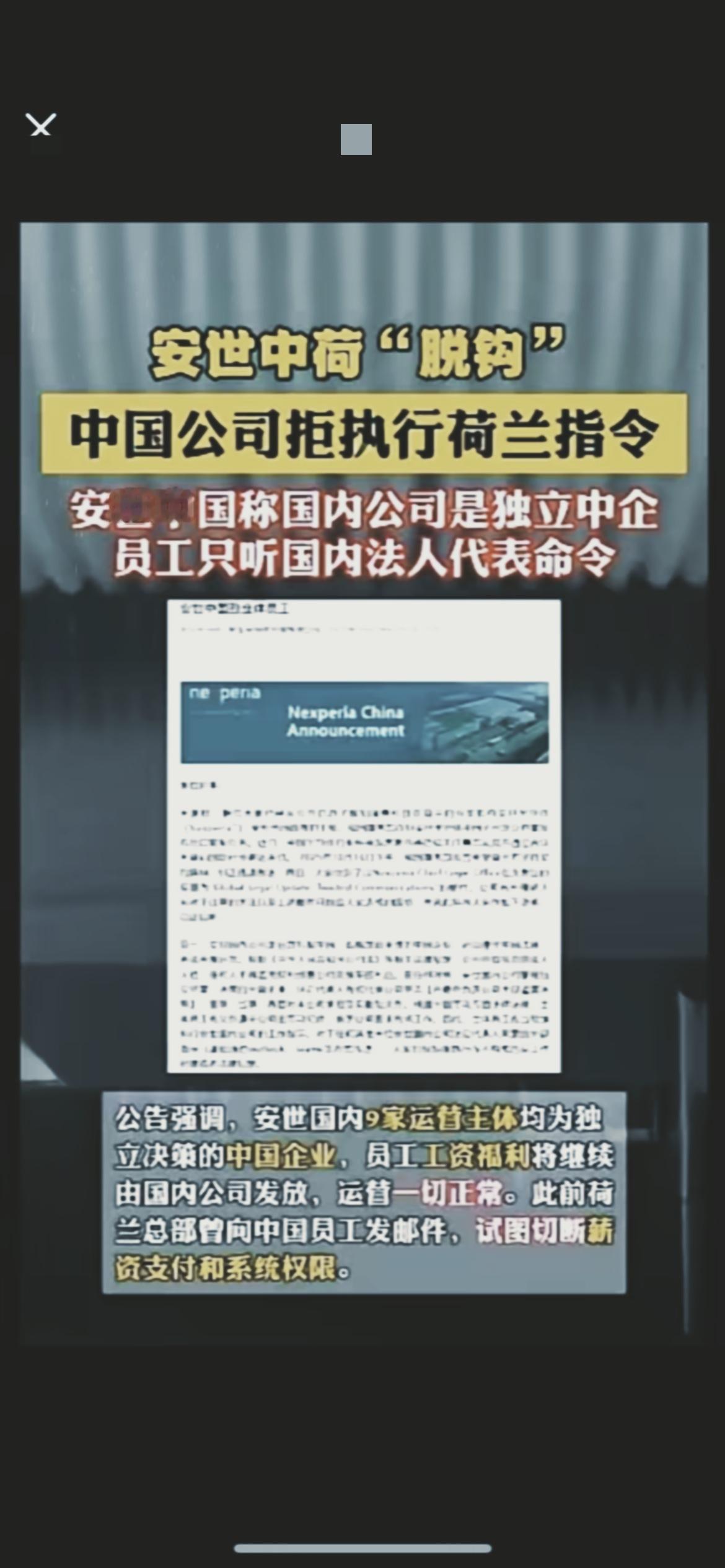

荷兰估计后槽牙都咬碎了! 本来打算“零元购”抢个安世,但是没想到安世中国直接与荷兰总部切割,安世半导体突然说,它在中国的公司要自己干了,不再听荷兰总部的,财务、人事、系统全给断了,这不是一时冲动,是早就在等这一天,之前荷兰政府冻了147亿资产,还把中国籍的CEO撤了,中方马上按预案动手,一点没拖泥带水。 表面是防技术外流,实则在美国施压下,配合其对华半导体围堵战略。安世所产的车规级功率器件、二极管等,正被列入美方出口管制清单。可他们低估了中国企业的应变能力。 安世中国的反击出人意料:搬出《公司法》护身。公司声明强调:“我是在中国注册的独立法人,依法自主经营,人事、薪酬、财务均不受境外控制。”这一招,打破了“外资控股=听命总部”的固有认知。不少网友点赞:“原来法律才是最硬的底气。”一位法律从业者评论:“这是首次有外资背景企业用中国法律对抗母国干预,具有标志性意义。” 更关键的是,真正的制造命脉根本不在荷兰,而在东莞。那里的工厂每月生产超20亿颗车规芯片,占全球七成以上。欧洲车企库存撑不过一个月,想重建产线?至少一年半。即便荷兰拿走品牌和股权,产线仍由中国团队掌控。 最让人动容的是员工的反应:总部停薪,团队自发集资发奖金;系统被断,工程师连夜搭建本地替代方案。设备照常运转,良率稳中有升。一位半导体从业者感慨:“芯片最难复制的不是专利,而是人——那些懂工艺、能救机、会调参的一线工程师。” 这也揭示了一个现实:技术主权的核心,是“人的主权”。图纸可以带走,但二十年积累的现场经验、工艺诀窍,带不走。 与中芯国际依赖国家支持不同,安世走的是“法律+供应链+人才”的组合拳。它不张扬,却步步为营,把控制权牢牢锁在中国。这种模式门槛不高,却极具复制性。未来,那些在中国有产线的外资半导体企业,恐怕都会效仿:注册本地法人、独立运营、本土化管理,变成“挂着外国名的中国公司”。 这场博弈没有赢家,但它改变了规则。中国不再只是被动接招,而是开始用法律、产能和人才,打出一场冷静而精准的反制。安世的“独立”,不是撕裂,而是一种觉醒——真正的力量,不在海外总部的会议室,而在自己手中的产线,在每一个坚守岗位的工程师身上。 一位网友说得精辟:“以前怕被卡脖子,现在发现,别人更怕被断产能。” 全球供应链正在重组,但中国的制造根基早已盘根错节。你想搬走一台机器?可以。但你想搬走整条生态链?人才、配套、物流、检测、工艺积累……哪一样都不是说走就走的。 这棵树,早就在中国扎下了深根。 你怎么看?欢迎留言讨论。

温柔十六叔

耍流氓是吧,在我的地界上还能让你给欺负咯?