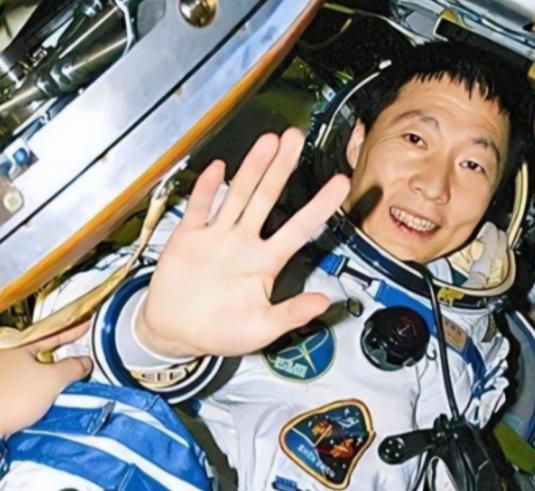

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003 年神舟五号的那次飞行,不仅让他成为亿万国人瞩目的英雄,更承载着中国载人航天从零到一的突破。 而 “杨利伟为何不再登天” 的疑问,背后藏着的不是遗憾,而是一位航天人对事业最清醒的担当、最深沉的成全。 2003 年 10 月 15 日,神舟五号点火升空,杨利伟乘坐的返回舱仅有不到 6 个立方的空间。 彼时我国载人航天测控通信覆盖率仅 15%,所有飞行数据多依赖理论推算,没人能百分百保证任务安全。 火箭上升至三四十公里高度时,突发的共振让舱体剧烈抖动,杨利伟后来描述 “五脏六腑像被洗衣机甩”,26 秒内呼吸几近停止,意识逐渐模糊,嘴角被震动的麦克风磕出鲜血。 地面指挥中心屏幕上异常数据不断跳动,工程师们紧盯着参数,直到共振自行缓解才松了口气。 这次经历成为关键突破口,技术团队针对性研发出 “共振抑制系统”,彻底解决了后续飞行的这一致命隐患。 进入轨道后,寂静的舱内突然传来 “咚、咚、咚” 的敲击声。 在没有任何参考资料的情况下,杨利伟只能独自判断安全状况,这份未知的恐惧远比身体疲惫更难承受。 后来专家证实,这是飞船外壳在太空冷热交替下热胀冷缩产生的应力声。 这段经历被纳入航天员心理训练手册,成为 “极限孤独测试” 的原型,为后续航天员筑牢了心理防线。 返回阶段的险情更令人揪心,高温摩擦让舱体外壁被火焰包裹。 防热层剥落的碎片不断撞击舷窗,杨利伟突然发现右舷窗出现裂纹,瞬间联想到 “哥伦比亚号” 灾难,默默做好了牺牲准备。 幸运的是,裂开的只是外层防热涂层,玻璃本身完好无损。 这次险情推动了舷窗防热结构的优化,为后续返回舱安全设计提供了重要依据。 2003 年 10 月 16 日,杨利伟成功着陆,当日返回北京后接受了全面医学检查,内科、外科、心电图、血生化等多项指标均在正常范围,精神状态良好,原计划 7 天的恢复期缩短至 2-3 天。 但长期来看,太空飞行的隐性影响逐渐显现,共振带来的内脏损耗、太空辐射与失重对骨骼肌肉的影响,让医生明确指出再次飞行风险极高。 面对这样的身体状况,杨利伟没有纠结于个人飞行梦想,而是迅速调整了自己的航天使命。 此后,杨利伟逐步转向幕后,深度参与航天员选拔与训练的技术管理工作。 从神舟六号到神舟十四号,每一批航天员的训练计划里都融入了他的经验总结,他把共振应对、太空异响判断、应急处置等细节悉数传授给年轻后辈。 他常跟新人说,太空不是浪漫舞台,而是容不得半点失误的考场,要时刻保持敬畏之心。 在他的参与下,我国航天员训练体系不断完善,为载人航天常态化飞行提供了坚实保障。 2023 年是神舟五号飞行 20 周年,此时的中国航天已迈入 “天宫时代”。 空间站成为宽敞的 “三居室”,航天员能享用一星期不重样的太空美食,随时随地与地面通话。 作为中国载人航天工程副总师,杨利伟在专访中细数这些变化,言语里满是自豪。 当被问及是否遗憾未再飞天时,他坦言,造就更多人去飞行,比自己多飞一次更有意义,对此无怨无悔。 但他同时表示,飞天是所有航天员的初心使命,自己时刻准备接受祖国挑选,飞行的冲动从未消失。 近年来,杨利伟持续活跃在航天事业一线,不仅审核飞行计划、完善训练标准,还积极推动国际合作。 他坚信中国空间站是为全人类服务的平台,未来会有更多国家航天员在此开展实验。 针对载人月球探测工程,他透露登月阶段任务已全面启动,新一代载人飞船、火箭等关键技术已突破,中国人 “九天揽月” 的梦想不再遥远。 如今,50 多岁的杨利伟依然保持着对航天事业的赤诚,航天员们遇到问题,随便一个电话打给他,都能得到细致解答。 他用另一种方式延续着飞天梦,从 “首飞者” 变成 “铺路人”,见证着中国载人航天从 “一人一天” 到 “多人长期驻留” 的跨越。 那些曾经的险情,早已转化为守护后来者的安全密码,而他未再登天的选择,正是对航天事业最厚重的成全。 信源:20年前杨利伟回地面后,为啥没有再次上太空?其中的危险超乎想象-乘风史