上海刚解放,陈毅收到李克农的密电:一定要找到那位谍战英雄

1949年5月30日,上海外滩的硝烟尚未散尽,新任市长陈毅的办公桌上突然出现一封加急密电。发报人一栏赫然写着“李克农”,电文仅十六字:“寻谍战英雄李静安同志,生需护北平,死必见遗骸。”

这份措辞罕见的电报,让刚接管城市的公安干警倾巢而出。

谁也不会想到,这个看似普通的名字背后,藏着一段跨越十二年的谍战传奇——他发出的最后一条密电,甚至改变了渡江战役的部署。

永不消逝的电波:阁楼里的红色心跳

1937年深秋,上海法租界一栋洋房的阁楼里,窗帘缝中透出微弱灯光。29岁的李白伏在木箱搭成的“电台桌”前,指尖在发报键上跳跃如飞。

他身后挂着一幅《申报》广告画,画中摩登女郎的笑容恰好遮住了墙上的天线。此时距淞沪会战结束仅月余,这座“孤岛”的夜空下,红色电波正穿透日军封锁,将华东日伪军动向传向延安。

这位化名“李静安”的报务员,真实身份是中共中央社会部直属特工。

他的电台功率仅有7瓦,却创造了情报史上的奇迹:在日军无线电侦测车全天候巡逻的上海,他通过调整发报时长、变换频率波段,硬是让这部简陋电台持续运转了十二年。

1942年深冬,日军通过分区停电锁定可疑区域,李白在零下十度的寒夜裹着棉被发报,手指冻僵便哈气搓热继续敲击,终将日军扫荡冀中根据地的重要情报及时送出。

刀尖起舞:假夫妻的真革命

1939年春,李白接到一项特殊任务:与纺织女工裘慧英假扮夫妻。新婚“洞房”当夜,两人在婚床中间放了一碗水,约定“革命成功前,碗水不倾”。这个看似刻板的约定,却成了他们在敌后最温情的默契——每当李白通宵发报,裘慧英总会悄悄换上一碗温水。

伪装生活危机四伏。李白白天是十里洋场的“李少爷”,穿西装抽雪茄混迹股票交易所;入夜便化身“空中飞人”,在阁楼间架设流动电台。

有次突遇日伪搜查,他镇定地将发报机藏进米缸,又在特务眼皮底下取出红酒:“太君,这是法国领事送的薄礼。”

裘慧英在回忆录中写道:“他教会我用留声机掩盖发报声,在旗袍里缝密信,连阳台上晾晒的衣物摆向都是暗号。”

黎明前的至暗时刻

1948年12月30日凌晨,李白正在发送淮海战役关键情报,国民党淞沪警备司令部的侦测车突然逼近。彼时电台功率已调至最低,但发报时长还是引来了特务。

裘慧英抱着孩子望风时,瞥见楼下黑影攒动,她冲回阁楼急促敲击地板——这是约定的危险信号。

李白加快发报速度,在敌人破门瞬间销毁密码本。被捕后,特务在他的指甲缝里发现钨丝碎屑,这是长期维修发报机留下的痕迹。

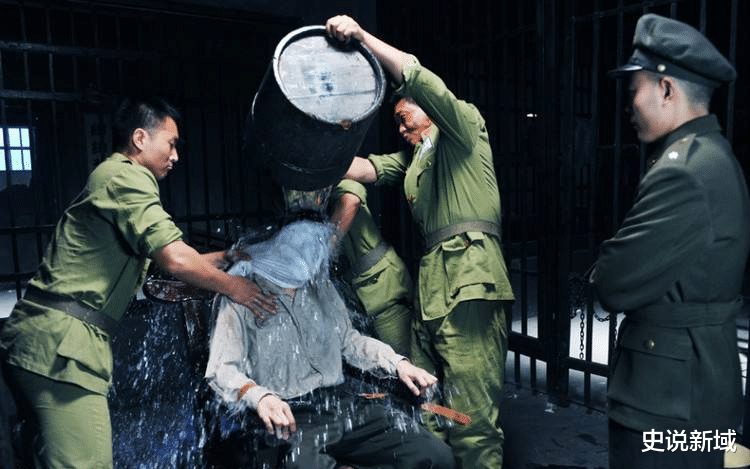

在蓬莱路看守所,老虎凳、电刑、辣椒水轮番上阵,他的双腿被压断三次,却始终重复一句话:“电台的事,我什么都不知道。”

跨越生死的寻找

上海解放第三天,李克农的密电揭开了一场特殊战役。陈毅调阅全市敌伪档案,发现“李静安”最后出现在黄渡路107弄15号的抓捕记录中。当公安干警冲进这处秘密监狱时,只见斑驳墙面上留着血书“革命成功”四字,角落里散落着带血的无线电零件。

裘慧英的寻夫之路更为艰辛。她翻遍上海周边乱葬岗,最终通过烈士脚踝的陈旧枪伤确认身份——那是李白长征时留下的伤痕。

1949年8月,当李白的皮箱从上海运抵北平,周恩来亲自开箱查验:褪色的《共产党宣言》、断裂的发报键、12本加密日记,记录着三千多个惊心动魄的夜晚。

电波永存:无形战线的丰碑

1958年,电影《永不消逝的电波》轰动全国,编剧黄钢在创作手记中写道:“李白不是虚构的英雄,他发出的每个信号都曾真实划过中国夜空。”如今,李白使用过的发报机陈列在国家安全教育馆,功率旋钮永远定格在7瓦位置——这正是当年穿透黑暗的希望之光。

历史档案显示,1949年4月渡江战役前夕,李白冒死发出的长江布防图,使解放军提前72小时调整进攻路线。这份用生命传递的情报,最终化作南京总统府门楼上的红旗飘扬。当我们在和平年代仰望星空,或许某个频率里,仍回响着那永不消逝的电波密码:滴滴答答,长歌当哭。

【参考资料】

《李白传》(中共党史出版社)《中共中央上海局秘密电台史》(上海人民出版社)《隐蔽战线统帅周恩来》(中央文献出版社)《上海解放初期公安工作史料选编》(档案出版社)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。