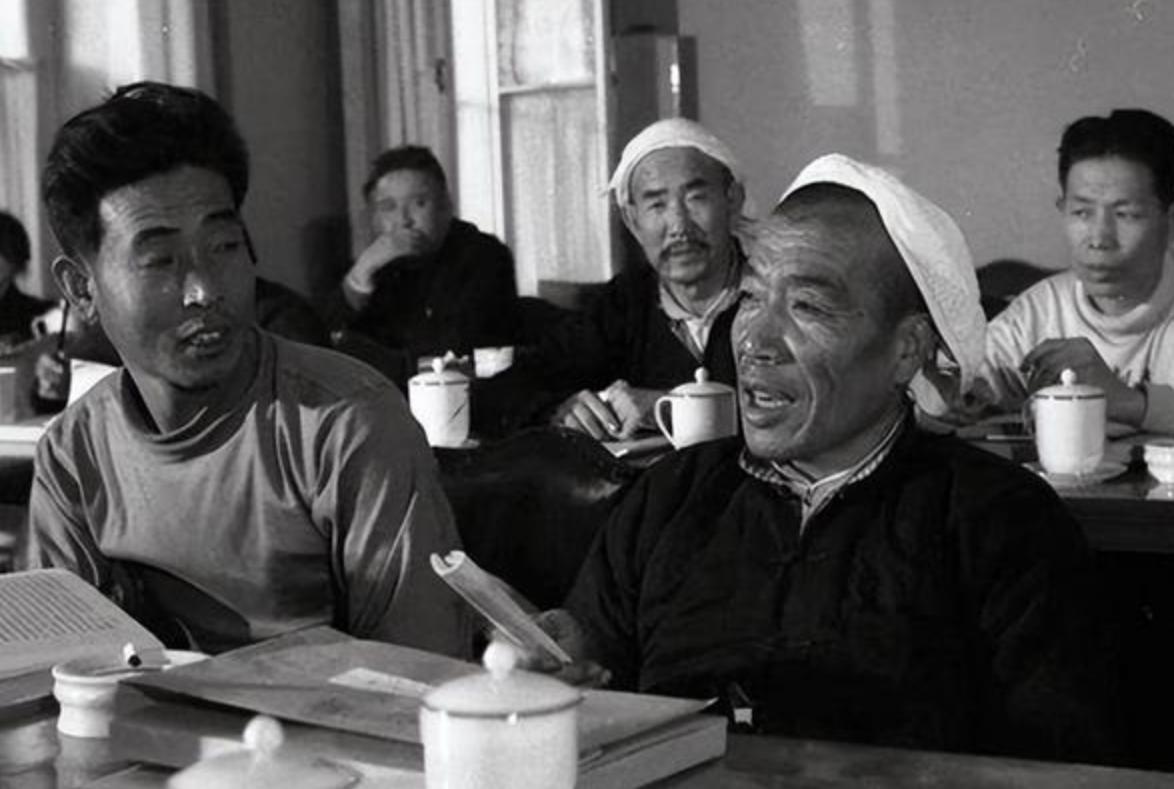

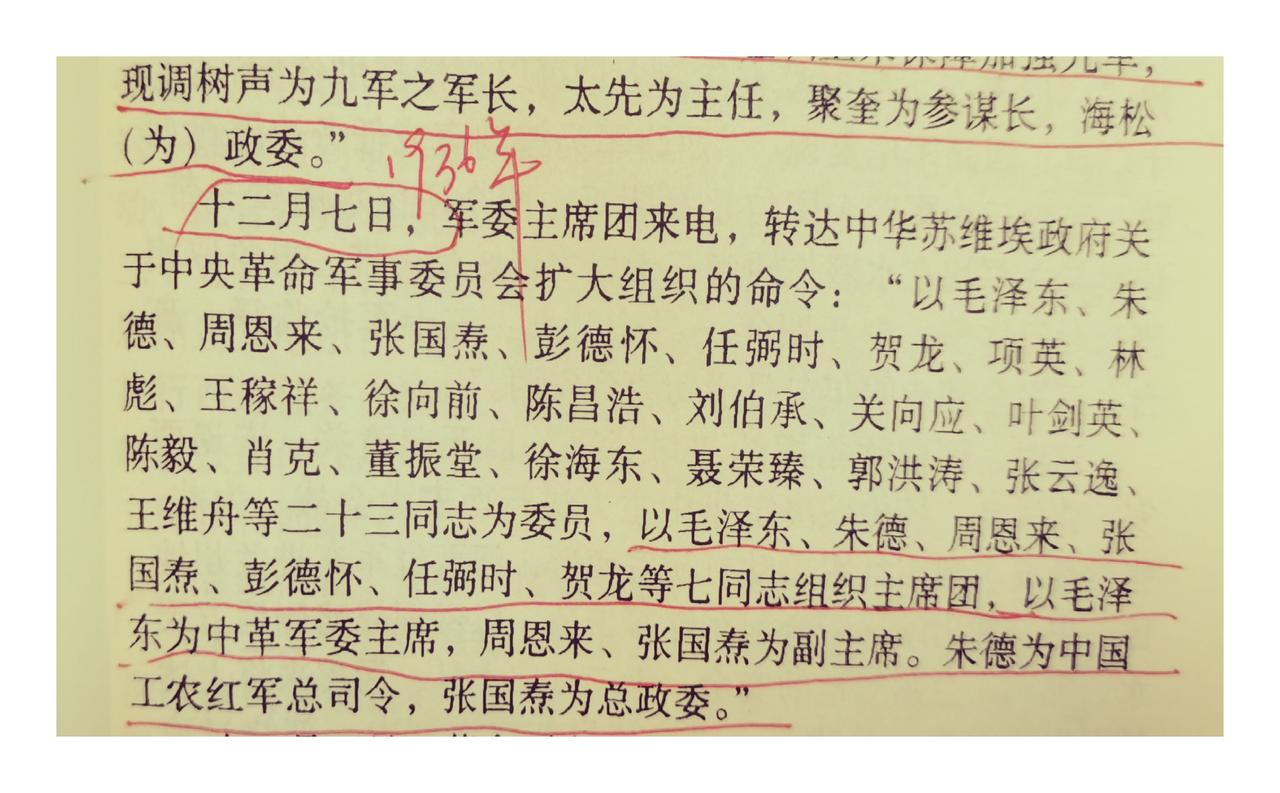

1977年,在党的十一大上,陈永贵继续当选中央委员、中央政治局委员,担任国务院副总理,分管农业。11月,陈永贵提出了农村所有制由生产队一级向大队一级过渡的设想。为了论证这一设想的可行性,陈永贵在昔阳县搞了全县农村所有制由生产队所有制向大队所有制的过渡,并设想在取得经验后把这一政策逐步推向全国。然而,后来的发展超出了陈永贵的预料。 1977年,陈永贵坐在人民大会堂的长桌旁,台下有人盯着他看。 脸黑、手粗,穿得跟农民一样,不像个副总理。他也不在意,脑子还惦记着大寨那几块地。 这人是干出来的,不是提上来的。 山西昔阳,大寨村,地薄石头多,种啥都难。别人等雨,他挖渠;别人要救济,他扛着不伸手。他跟村里人说:“靠天靠人不如靠自己。”这话村里听得进去。 梯田修出来了,渠也通了,粮食一点点往上涨。人活下来了,劲儿也上来了。 六十年代那场大水,把大寨几乎冲成废墟。他没等救济,拉着社员把房子重盖、地再垒,秋后照样交公粮。那年他在公社大会上说:“我们不拿国家一粒米。”底下的人一开始以为他是作秀,结果秋后真没伸手。就这一件事,传得很快。省里有人注意了,北京也有人盯上了。 毛主席看材料,点了名。 后来还把他叫去人民大会堂,说:“你是农业专家。”这话传开,全国知道有个陈永贵了。再后来,他进了国务院,成了副总理。 他没上过学,识的字不多,但看《毛泽东选集》记得住。他当干部不离地,常年在地头转。有时候参加中央会议,刚回来衣服还没换,就跟村里人下田。 他管这叫“干部劳动制”。说到底,他就是不相信光动嘴皮子能管事。 到七十年代中期,全国“农业学大寨”喊得响。 各地开会,表态,造梯田、修水渠、学大寨的干劲。陈永贵是主心骨。他心里明白,靠生产队的模式搞不动大的工程。 他想把核算单位由生产队推到大队,说这样方便统一调配,也方便上机械。 这个想法,他琢磨了不止一年。 1977年,十一大开完没多久,他就动手了。 先在昔阳县几个地方试点。生产队的地、人、账都统一到大队。社员干的活也不按队分了,按全村统一安排。 说是为了大规模搞建设,统一战线。但村里人私下议论:“这账归谁管?分红怎么算?”有的社员觉得不踏实,干起活来不如以前有劲。 干多干少一个数,跟过去记工分不一样了。 那年中央下发的49号文件,提出要探索由生产队向大队过渡。文件的调子压得不低,说这是“形势发展的需要”。地方上反应不一样。山西支持,安徽观望,四川有些地方干脆另起炉灶,搞责任制。分口粮田、包产到组的事儿悄悄开始了。 陈永贵不认这个。 他在会上说:“我们不能倒退。”在他眼里,分田单干就是走回头路。他不接受,也不理解为啥下面的人不听上面的。可村里人就是觉得不合算。 他们没看文件,看的是家里有没有粮,过年能不能杀猪。 大寨的试点做了一段时间。问题越来越多。分配模糊,责任不清。过去谁家出工多,年底分得就多。现在大家混在一起干,懒的吃亏,勤的憋气。有的老农直接说:“还不如咱自己看自家地。” 到1978年,真理标准问题提出来,空气变了。 一些地方的改革试点得到了默许,包产到组、包干到户不再被当成“走资本主义道路”,大寨的做法被摆上台,成了讨论对象。 但话说得很清楚,说“不能将个别典型强行推为普遍模式”。这是在转向,但面子还在。他也没多说话,只是递了辞呈,说自己年纪大了,不适合再管那么多事。 1980年卸了副总理和政治局委员的职务,回了山西,后来安排到北京郊区的一个农场当顾问。 他一直穿那身老衣裳,冬天戴棉帽,夏天头上绑块白毛巾。别人叫他“陈副总理”,他摆手说“叫老陈”。没人真敢这么叫,但他总是这么说。 后来,有人说他是被时代推着走的。他没回应。 病重那年,说得少了。 有一次和老战友聊天,他只说了一句:“我没做坏事。”声音不大,话说完,坐了一会儿没动。 1986年春,走了。 没什么仪式,骨灰撒在大寨山上。 风大,地硬,梯田还在。种地的人换了新一代,渠也重新修过一遍。 但村里人说起“老陈”,还是用“他那会儿”开头。 一座石碑立在坡边,没雕金字,四个大字:“自力更生”。每年春耕,田里忙,人少的时候,风吹得呜呜响。听久了,像是有人在咕哝。