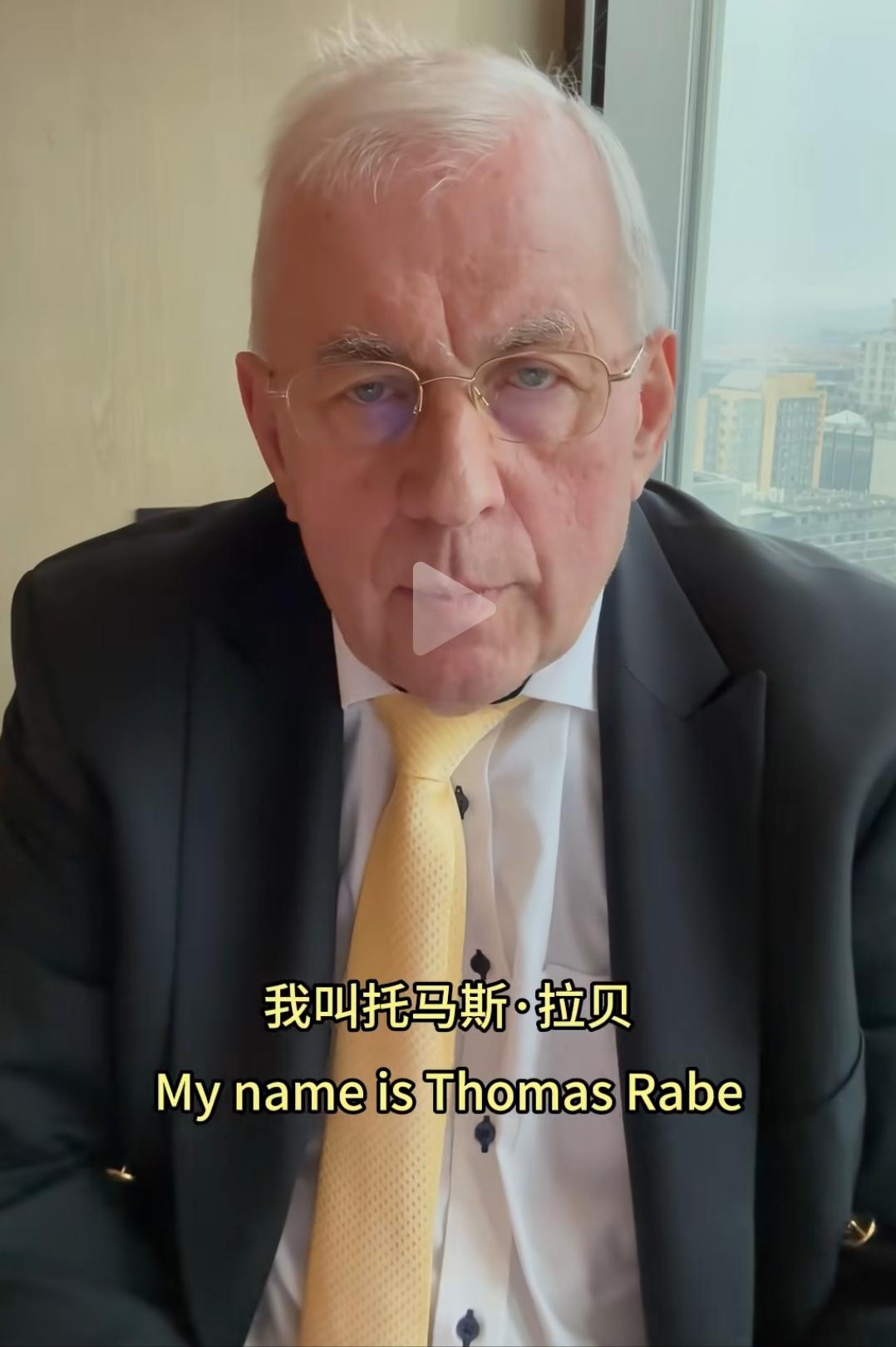

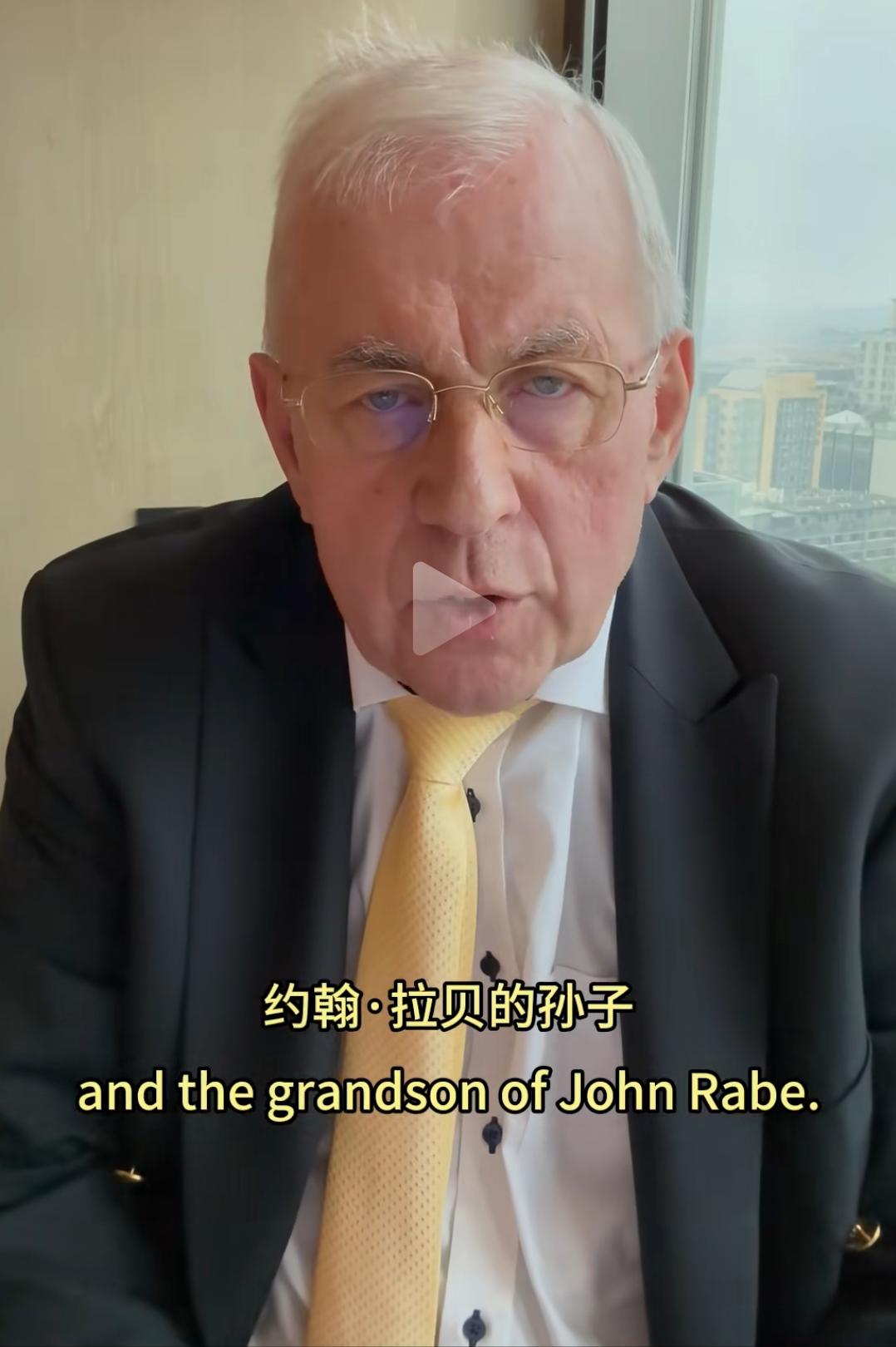

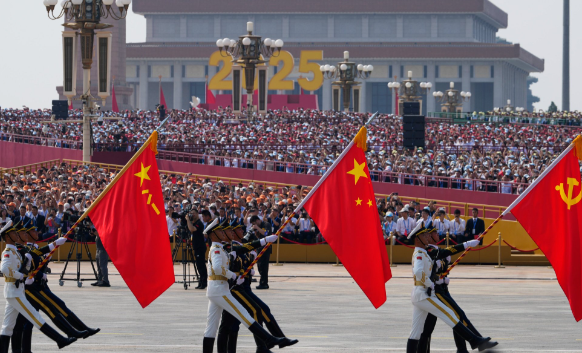

阅兵仪式,让人惊喜的不是普京的到来,也不是金正恩,而是: 一个所有中国人都不能忘记的恩人,特别是南京人,他就是约翰·拉贝的孙子,他叫托马斯·拉贝。 北京的天安门广场上,盛大的抗战胜利80周年阅兵仪式吸引了全世界的目光,,战机划空、士兵步伐整齐如一,世界各国的领导人齐聚一堂,场面恢弘。 然而在普京和金正恩这样的大人物的光环之外,一个普通的名字却让无数中国人,特别是南京人,动容——托马斯·拉贝,约翰·拉贝的孙子。 他的出现不是为了炫耀权势,而是唤起了那段沉重的历史记忆,1937年,约翰·拉贝选择留下,用自己的勇气和良知为数十万中国人撑起了一片生的希望。 托马斯站在阅兵台上,代表的不仅是家族的传承,更是一个民族对恩人的感恩。 1937年,战火已烧到南京城门口,外国人纷纷撤离,船只载着他们逃离这片土地,拉贝,55岁,德国西门子公司职员,完全可以跟着大部队走。 撤离对他来说是理所当然的选择,可他偏偏没走,他在中国生活了快三十年,从北京到天津,再到南京,他早已把这里当成了家。 面对日军铁蹄,他看到的不是抽象的战争,而是街坊邻居、公司员工、普通百姓的生死存亡,他留下来,不是因为他有多高尚的头衔,而是因为他放不下这份人性的责任。 他和一小群外国人共同建立的南京安全区,这个3.88平方公里的区域,成了25万中国人的避风港,是当时南京城里唯一的光亮。 拉贝被推选为国际委员会主席,他利用自己德国人的身份与日军周旋,他不是军人,却一次次冲到前线,挥舞着德国国旗呵斥闯入安全区的日本兵。 他的家,原本是个安静的院子,变成了600多人的庇护所,院子里挤满了帐篷和防空洞,他每天巡查,记录日军暴行,那些文字后来成了一本书,为南京大屠杀留下了最真实、最无可辩驳的证据。 拉贝的行动并不是没有代价的,他顶着巨大压力,随时可能被日军报复,每一次与日军交涉,他都在赌命。 有一次,日本兵闯入安全区,他直接站出来,用“德国”这个身份震慑对方,救下了一群人,他的房子上挂着德国国旗,成了难民心中的灯塔。 1938年元旦,安全区的难民送给他一块匾,上面写着“活佛”,这不是夸张的恭维,而是他们发自肺腑的感激。 拉贝不是神,他只是个普通人,但他用行动告诉所有人,即使在最黑暗的时刻,人性也能闪光。 拉贝的伟大,不只在于他救了多少人,而在于他选择站出来的那一刻。 拉贝的基督教信仰和对人性的坚持,让他把中国人当成了自己的同胞,他不问政治,不求回报,只问良心。 2025年,当中国再次举行抗战胜利80周年阅兵,托马斯的名字依然与南京紧紧相连,他不是政治家,也不是明星,只是一位德国医生、教授,带着祖父的遗志来到中国。 托马斯继承了这份精神,他创立的约翰·拉贝交流中心和拉贝和平奖,延续了祖父的理想,促进中德之间的理解和友谊,他的医学工作,也在无形中延续了拉贝对生命的尊重。 他的到来,让人们想起那个在南京寒冬里为25万人撑起保护伞的德国人。 这种精神,是南京人、是中国人永远不会忘记的恩情,也是全人类共同的财富。