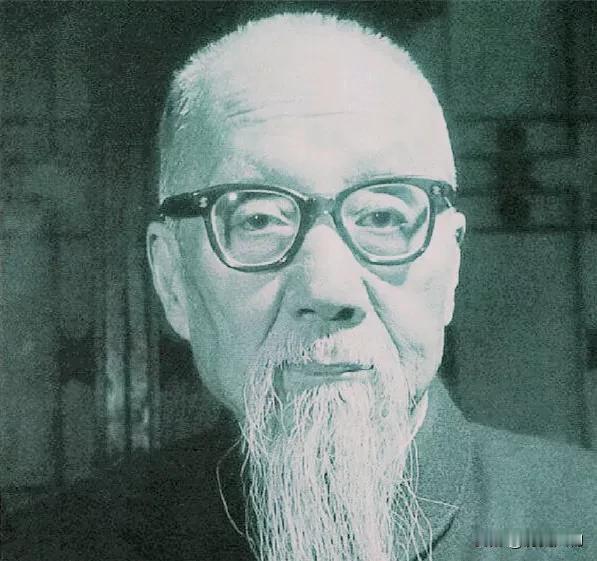

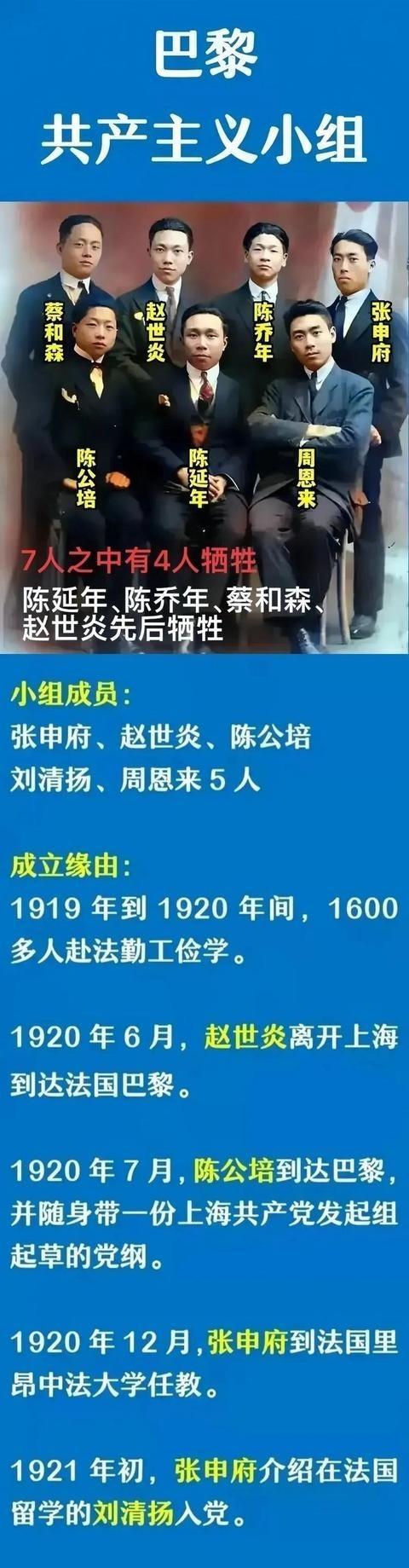

陈叔通(1876—1966),原名陈敬第,浙江杭州人。他的人生轨迹跨越晚清、民国至新中国三个重要历史时期,不仅是中国近代史上极具影响力的政治活动家,更是始终坚守爱国初心的民主人士。 陈叔通的早年经历,便已彰显出超越时代的视野与追求。1903年,他凭借深厚的学识考中进士,被授予翰林院编修一职,这在当时是无数文人向往的仕途起点。但面对晚清社会的腐朽与国家的危难,他并未安于现状,而是毅然远赴日本,进入法政大学攻读政治法律专业。在异国他乡,他如饥似渴地学习先进思想,只为探寻一条能挽救民族危亡的道路。 辛亥革命的浪潮席卷全国后,陈叔通积极投身民主革命事业,担任首届国会众议院议员,亲身参与反袁护法斗争,为维护新生的民主制度奔走呐喊。然而,随着时局动荡,官场腐败现象日益严重,他不愿与官僚政客同流合污,于是选择淡出政坛,转而投身实业与文化领域。此后多年,他长期担任上海商务印书馆董事、浙江兴业银行董事,在推动民族工商业发展和文化传播方面默默贡献力量,还以“有所不为斋”为自己的书斋命名,以此明志,坚守内心的原则与底线。 抗日战争爆发后,民族危亡之际,陈叔通展现出了崇高的民族气节。日伪政权曾多次邀请他出任上海维持会会长,面对威逼利诱,他始终严词拒绝,选择隐居民间,坚决不与侵略者同流合污,用沉默与坚守守护着民族尊严。1945年抗日战争胜利后,他看到国民党当局坚持独裁统治、蓄意挑起内战的行径,再次挺身而出,与中国共产党密切合作,积极参与组建上海市各界人民团体联合会,带领广大爱国人士开展反内战、反独裁运动。1947年,他联合张元济等十位德高望重的社会贤达,共同发起“十老上书”,全力营救被捕的进步学生,此举在社会上引起巨大震动,也让更多人看到了民主人士追求正义的坚定决心。 1949年,新中国成立前夕,陈叔通受邀出席中国人民政治协商会议第一届全体会议,亲身参与新中国的筹建工作,并当选为全国政协副主席。此后,他更是全身心投入国家建设,先后担任中央人民政府委员、全国人民代表大会常务委员会副委员长,从1954年起连续三届连任这一重要职务,为国家政治制度的完善和各项事业的推进建言献策。1953年,中华全国工商业联合会正式成立,陈叔通出任首任主任委员,在推动资本主义工商业社会主义改造的过程中,他积极奔走,耐心协调,提出了“听毛主席话,跟共产党走”的号召,有效团结了广大工商界人士,为改造工作的平稳推进发挥了关键作用。 在陈叔通的诸多贡献中,助力钱学森归国一事,堪称改写中国科技史的关键行动。1955年,钱学森因美国当局的阻挠,在海外被软禁多年,始终无法回到祖国怀抱。一次偶然的机会,他在《人民画报》上看到毛泽东与陈叔通的合影,惊喜地发现陈叔通竟是父亲钱均夫的故交。为了抓住这一线希望,钱学森冒险在香烟纸上写下求救信,详细诉说自己渴望归国的迫切心情,通过多方辗转,这封承载着家国情怀的信件最终送到了陈叔通手中。 陈叔通看到信件后,深知此事关乎国家科技发展的未来,没有丝毫耽搁,当天便将信件转交至周恩来总理手中。周恩来高度重视,立即指示相关部门着手推进此事,最终通过中美两国的外交谈判,以释放11名被俘美军飞行员为条件,成功促成钱学森回国。正是这一关键举动,让中国在航空航天、导弹等尖端科技领域迎来了领军人物,为后续“两弹一星”等重大科技成就的取得奠定了坚实基础。 陈叔通与毛泽东之间,有着一段跨越身份与年龄的深厚情谊,这种情谊建立在共同的理想追求和对国家未来的深切关怀之上。毛泽东十分敬重陈叔通的学识与品格,常邀请他到中南海座谈国事,小到民生细节,大到国家发展战略,都愿意倾听他的意见。1955年,在探讨资本主义工商业社会主义改造的方针时,毛泽东与陈叔通进行了多次深入交流,陈叔通结合工商界的实际情况提出了许多切实可行的建议,为政策的完善提供了重要参考。 除了谈论工作,两人之间也有着生活化的互动。1954年的一天,毛泽东邀请陈叔通登上故宫午门城楼,两人并肩漫步,途中看到一根普通的竹杖,便拿起把玩,畅谈古今。这一温馨的场景被摄影师定格,照片后来登上了《人民画报》,成为流传后世的经典画面。陈叔通曾感慨道:“历朝历代的统治者,身上都带着居高临下的傲气,唯有毛主席,能与我们这些民主人士毫无距离地相处,这份平等与真诚,让人由衷敬佩。” 在思想层面,两人也有着高度的共鸣。毛泽东曾在谈话中向陈叔通阐释社会主义改造的理念,提出要遵循“瓜熟蒂落,水到渠成”的规律,强调改革不能急于求成,要在保障民生、稳定社会的基础上逐步推进,避免引发社会动荡。陈叔通对这一观点深为认同,他认为只有顺应时代发展趋势、兼顾各方利益的改革,才能真正得到人民的支持。此后,他多次在工商界会议上向企业家们传达这一理念,帮助大家消除顾虑,理解改革的必要性与重要性,为推动改造工作凝聚了思想共识。