足协出新规,苏超麻烦了!

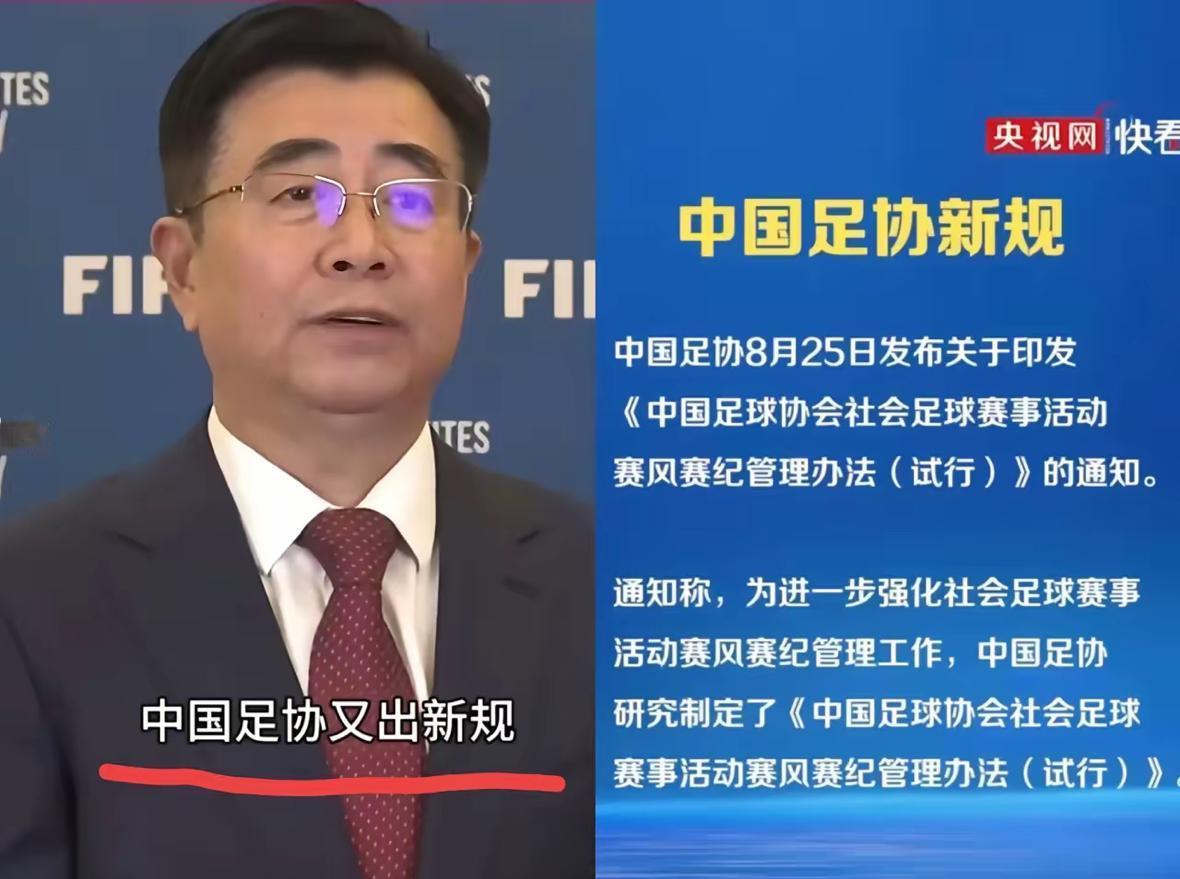

这两天,足协又放出了大招。

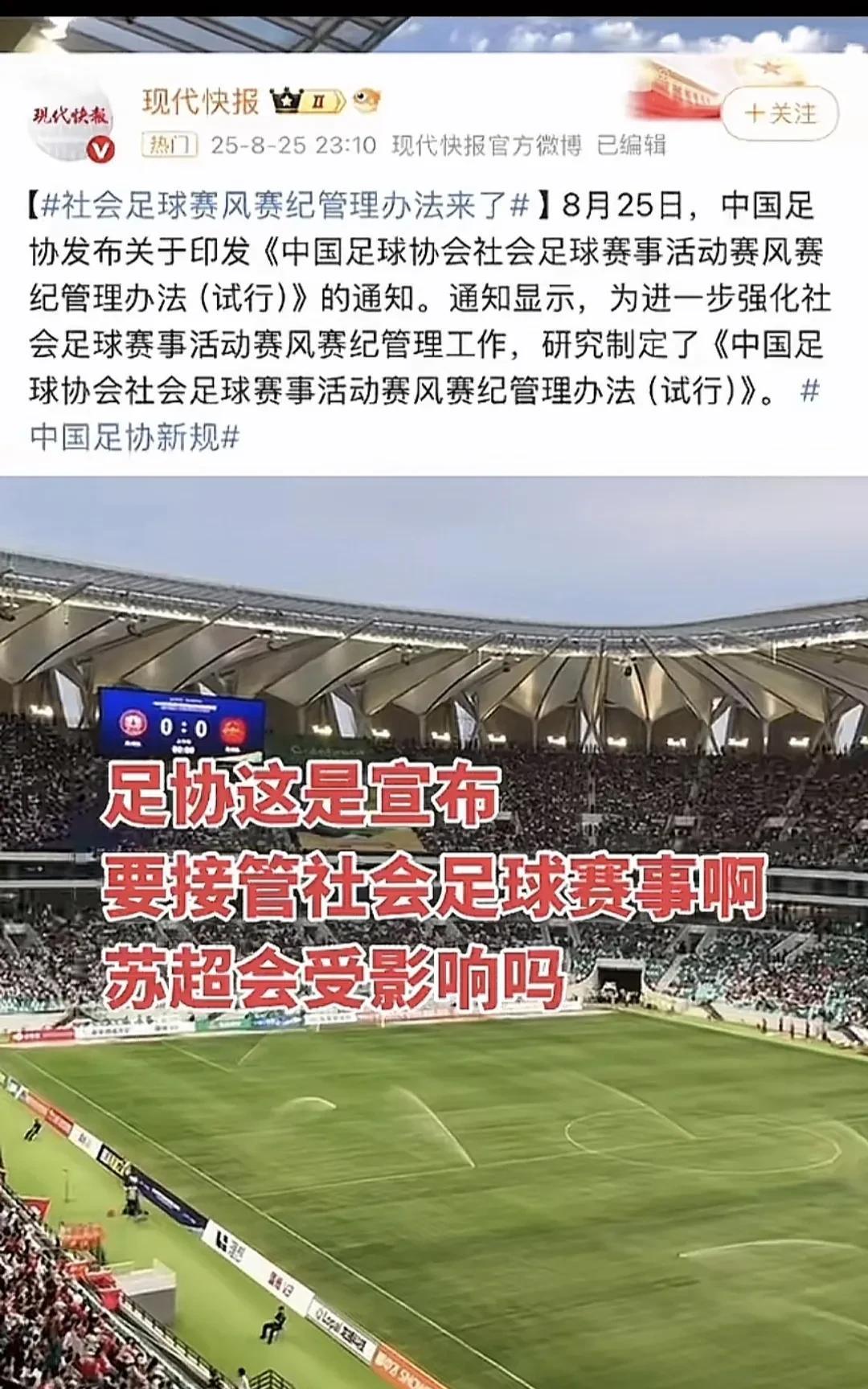

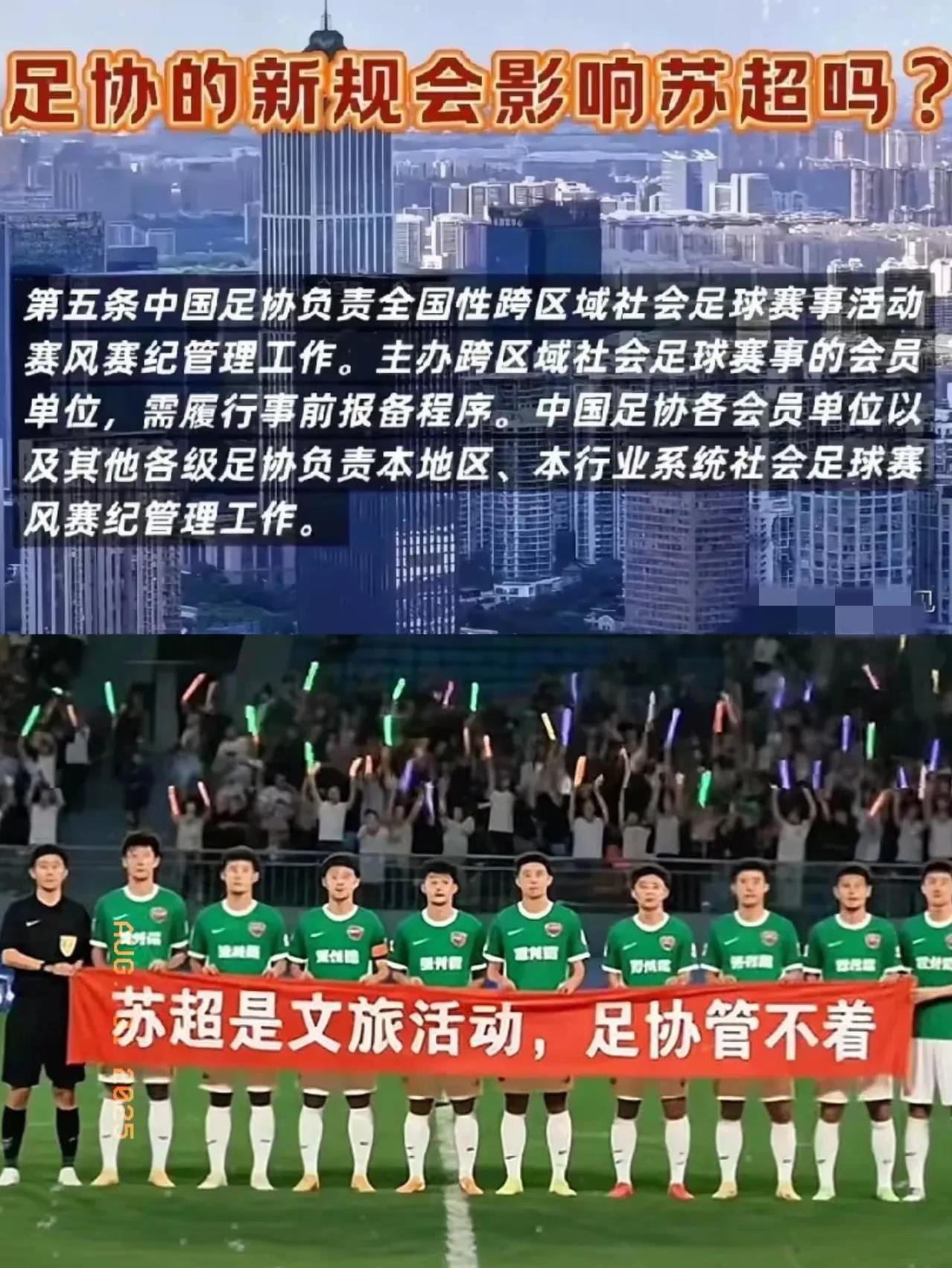

明眼人一看,这不就是冲着苏超来的嘛。为了统一管理,足协出台了《社会足球赛事活动赛风赛纪管理办法(试行)》。文件第三条写着“适用于中国足协及其会员单位举办的各级各类群众性足球赛事”。

短短一行字,却在48小时内把江苏“苏超”推上风口浪尖。球迷担心“纯粹的快乐要被管死”,文旅局连夜开会“如何接招”,而更多城市则抄起作业——河北“五超”、浙江“海鲜联赛”蓄势待发。足协的“规范”与苏超的“出圈”,到底谁将决定这场草根狂欢的生命周期?足协的初衷并不复杂:统一备案、统一裁判、统一保险,顺带收一笔“管理费”。河南一场友谊赛120万收入,被抽走36万的前车之鉴,让“36万”成了苏超球迷口中的新计量单位。足协的逻辑是,只有把赛事纳入体系,才能避免黑哨、斗殴和假球。但网友翻旧账:百队杯被审批“审死”、业余体校被编制“编没”,历史证明“规范”往往先于消亡。

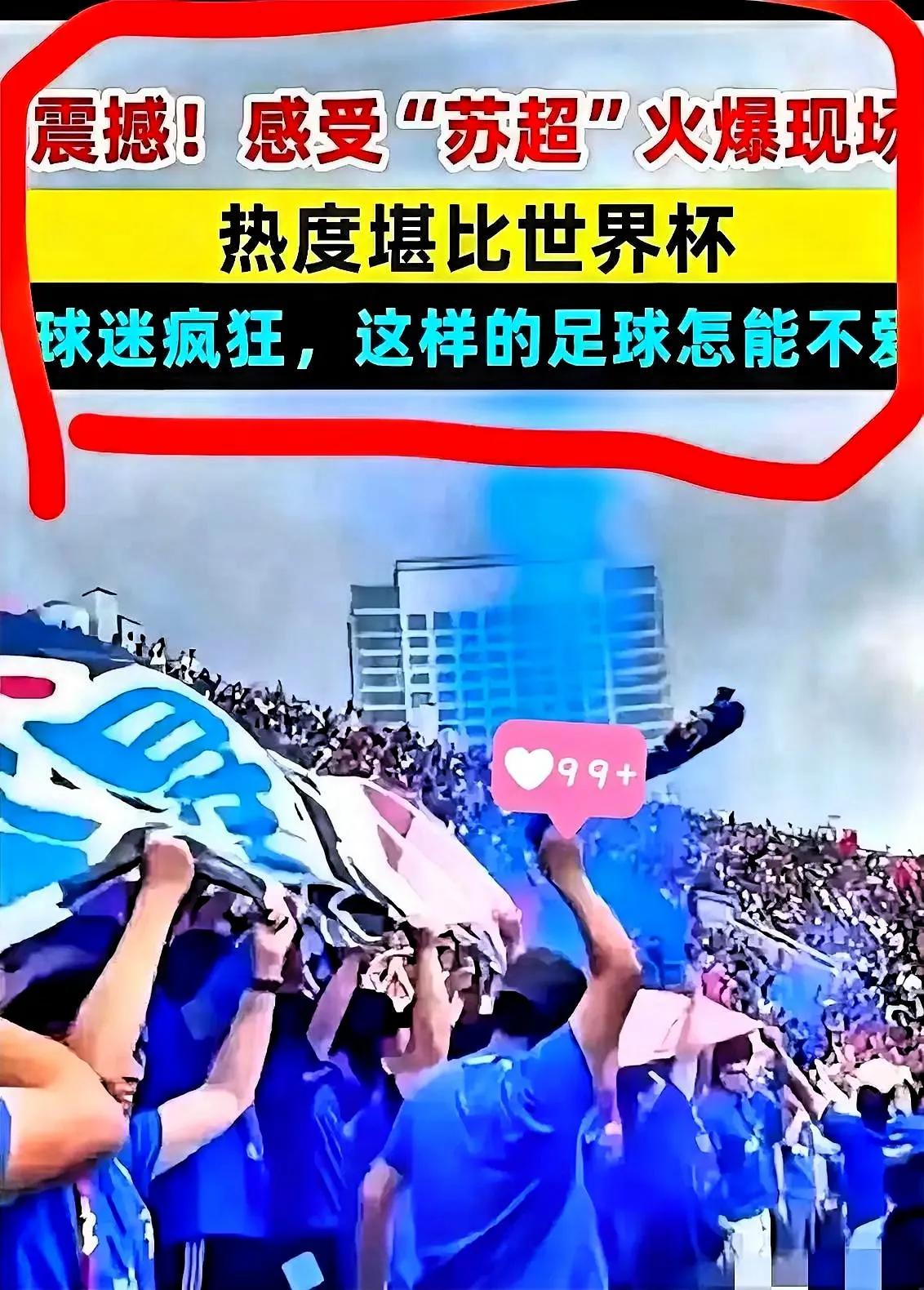

于是,当足协技术组想“指导”苏超时,常州赛区直接挂出横幅——“建议先学会为啥村超火”。足协文件下发当日,苏超已近收官:13座城市、11轮比赛、50亿文旅收入、场均3万人,抖音播放量100亿次。南京用退役苏宁球员,常州9块9门票送萝卜干炒饭,徐州打出“刘邦故里”对阵宿迁“项羽真霸王”的横幅,把地域梗玩成病毒式传播。更关键的是,江苏省体育局在足协新规落地前一周,抢先下发红头文件,把苏超定性为“大型文旅活动”,而非“足球竞赛”,足协想收36万,先得和文旅局掰手腕。一句话:要钱没有,要流量管够。

搜狐发起的投票里,超75%网友反对足协介入,留言清一色“别把草根足球变成第二个中超”。苏超的硬核规定反而成了护身符——每队最多3名职业球员且须本地户籍;拒绝VAR,“误判也是烟火气”;球员白天送快递、晚上当城市英雄,20岁前锋进球后狂吻队徽的视频播放破亿。球迷害怕,一旦足协的裁判、保险、KPI入场,516名业余球员就得先填表再踢球,赞助商的钱先进足协账户,“纯粹的乐趣”瞬间变味。河北快递员组“五超”、浙江把球票绑定海鲜折扣券,各地文旅局长都在问同一个问题:苏超的流量密码能不能复制?答案可能并不乐观。当“X超”从10个变成50个,观众注意力必然被稀释;当梗图从“林黛玉VS美猴王”变成“铁岭对抚顺”,地域新鲜感也会递减。苏超的火,一半是足球,一半是江苏人“内斗大省”的段子,而段子是会过期的。足协的新规,不过是给这场狂欢按下了一个倒计时器——不是因为它能管死苏超,而是因为它提醒所有人:流量终有退潮时。

足协的文件在法学界被判定“低于行政法规”,真打官司,苏超胜算不低。但真正的对手不是红头文件,而是“审美疲劳”。当9块9门票不再送炒饭,当“刘邦项羽”的梗被用滥,当球员们因为备案、保险、赞助分成而疲于奔命,苏超才会真正熄火。足协的新规,不过是把这一天的到来提前了一点点。换句话说,苏超还能火多久?取决于它能否在足协的“规范”与流量的“退潮”之间,继续把足球踢成一场全民狂欢,而不是又一项需要打卡的政务项目。足协能不能打破那个魔咒我不知道。我只知道,足协下场后,可能苏超的流量也就到头了。