朱棣称帝后,小舅子徐辉祖拒绝臣服,将自己关在祠堂,跪在父亲徐达牌位前哭泣。朱棣大怒,对皇后徐氏说:“我是真想杀了你弟弟。”话虽如此,可朱棣还是手下留情了。

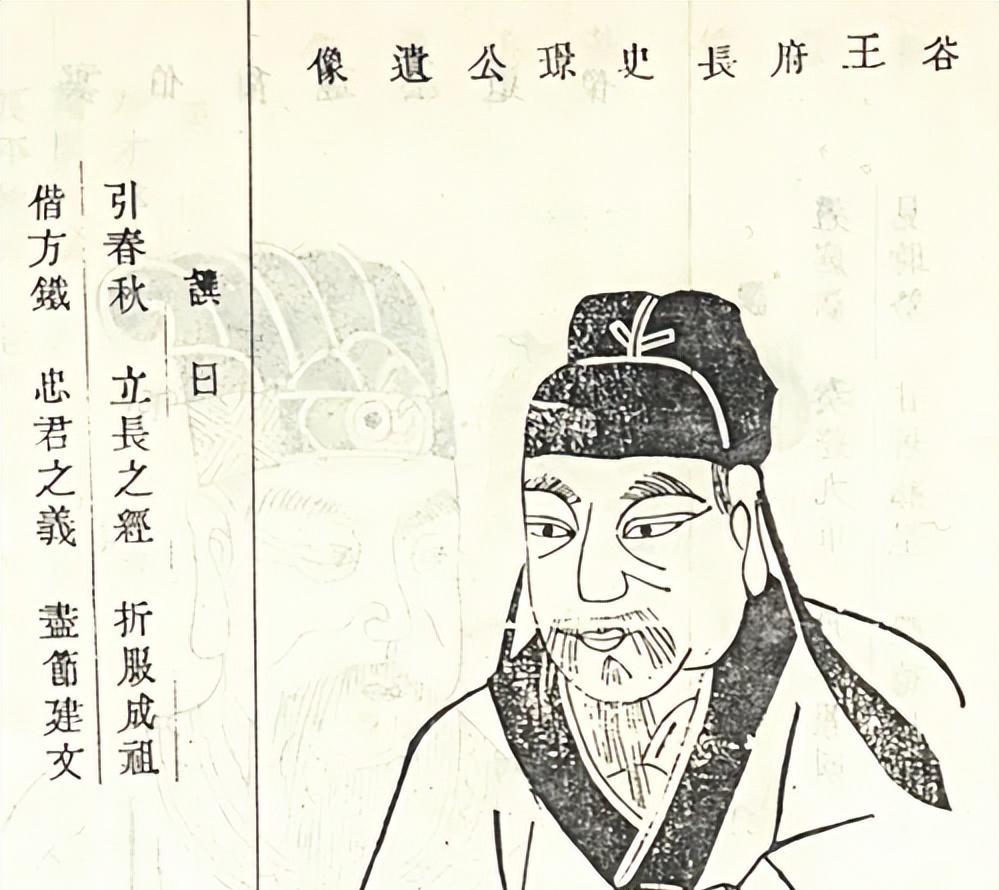

徐辉祖的特殊地位,从出生起便已注定,他的父亲徐达是明太祖朱元璋的 “布衣兄弟”,位列 “开国六王” 之首,被朱元璋誉为 “万里长城”。

徐达病逝后,长子徐辉祖袭爵魏国公,朱元璋对徐达后人的信任,超过其他勋贵,徐辉祖成年后即被授予 “金书铁券”,享有免死特权,还被任命为中军都督府左都督,掌管京师宿卫,成为皇廷核心的军事力量。

徐辉祖的姐姐徐妙云是朱棣的结发妻子,两人成婚于洪武九年,彼时朱棣刚满17岁。这段婚姻是朱元璋精心安排的联姻,旨在通过徐达与朱棣的联盟巩固北方边防。

作为 “姐夫” 的朱棣与 “内弟” 徐辉祖,早年就多有交集。

洪武年间朱棣就藩北平期间,徐辉祖曾多次奉旨前往北平协调军务,两人在军事部署上有过合作经历。这种既为亲属又为同僚的关系,本应是同盟的基石,但却在在靖难之役中裂变为生死对立。

朱元璋驾崩,皇太孙朱允炆继位后,推行削藩政策。当时朱棣的三个儿子朱高炽、朱高煦、朱高燧恰好留在南京,朝臣多主张将三人扣留作为人质,徐辉祖更是直言进谏:“朱高煦勇悍无赖,他日必为后患,不如留质以牵制燕王。”

这一建议虽未被建文帝完全采纳,却已清晰表明他对朱棣势力的警惕。

当朱棣以 “清君侧” 为名在北平起兵,靖难之役爆发后,建文帝并无多少军事人才可用,徐辉祖是为数不多能独当一面的军事将领。

徐辉祖深知朱棣孤军南下的致命弱点是后勤补给,因此多次率军袭击燕军粮道,建文三年冬,他在山东济宁伏击燕军运粮队,烧毁粮草数千石,迫使朱棣不得不暂缓南下计划。

这种针对性的战术,让朱棣对这位内弟既忌惮又愤恨,在写给徐皇后的家书中曾抱怨 “辉祖竖子,屡坏吾事”。

建文四年六月,燕军攻破南京金川门,建文帝下落不明,朱棣登基成为明成祖。这场持续三年的大战,最终以朱棣的胜利告终,而徐辉祖的命运也随之迎来剧变。

当燕军涌入南京城时,满朝文武或投降或逃亡,徐辉祖却做出了极具象征意义的选择 ,他带着家眷退守魏国公府的祠堂,这里供奉着徐达的牌位和朱元璋赐予的免死铁券。

朱棣派人传唤徐辉祖时,他 “披麻戴孝,手持父像,坐于祠堂拒不出迎”,明确表达了抗拒。这种近乎挑衅的态度,让朱棣勃然大怒,当即下令将其囚禁。

当时负责审讯的御史陈瑛主张 “辉祖谋危社稷,宜诛”,朱棣却犹豫不决,考虑后下旨:“辉祖虽叛逆,念中山王(徐达)功高,免其一死,革去爵位,幽禁私第。”

被幽禁的徐辉祖,府邸被严密监视,不得与外界接触,昔日的魏国公府变成了一座华丽的牢笼。在经历了几年的软禁生涯后,徐辉祖因郁郁成疾而死。

徐辉祖死后,朱棣的态度耐人寻味。他没有剥夺徐达的配享资格,也没有牵连徐氏家族其他成员,甚至在永乐十七年(1419年)让徐辉祖的长子徐钦袭爵魏国公。

朱棣为何最终放过徐辉祖,善待其家人,主要是以下几个原因:

首先,徐达的地位构成了第一道保护屏障。徐达作为 “开国第一功臣”,为明朝打下半壁江山,朱元璋曾评价他 “破虏平蛮,功贯古今人第一;出将入相,才兼文武世无双”。

朱棣曾对亲信说:“朕若杀辉祖,何以对中山王在天之灵?何以对军中将士?”

此外,徐皇后的从中斡旋起到了关键作用。徐皇后作为徐辉祖的亲姐姐,自洪武九年嫁给朱棣后,始终是他最信任的伴侣和谋士。

靖难之役期间,徐皇后曾亲自登城督战,为北平保卫战立下大功。朱棣攻入南京后,徐皇后 “披发徒跣,跪求于成祖前”,以 “若杀吾兄,吾必不生” 相谏。这种以死相逼的求情,对朱棣产生了重要影响。

还有一个重要原因,那就是徐辉祖的表现,对得起朱家,对此朱棣是心知肚明的。

徐辉祖身为朱棣的小舅子,却为建文帝血战到底;身为勋贵之后,却甘愿放弃荣华富贵选择幽禁。这种看似 “愚忠” 的行为,在皇权更迭的残酷游戏中,反而折射出人性的光辉。

清代史学家赵翼在《廿二史札记》中特别指出:“明初勋贵多能自保,然如辉祖者,拒成祖之命而守臣节,尤为难得。”

在南京魏国公府遗址(今南京太平南路一带),曾有一块 “忠节坊”,这是明中后期朝廷为纪念徐辉祖所立。坊上镌刻的 “铁骨丹心” 四字,或许正是这位靖难孤臣最恰当的历史注脚。

千泉

就是那个想自个铸钱的牛人[哭笑不得]