1949年秋天,人民解放军进驻甘肃武威城后忙着张贴安民告示稳定秩序。三个操四川口音的妇女找到一名解放军战士,激动紧张地说她们是西路军失败后流落到大西北的红四方面军战士,盼望红军回来十几年了。战士却未加思索地说让她们到台湾找张国焘,这话如晴天霹雳,三个女人顿时瘫坐地上,泪水夺眶而出。

1949年秋,甘肃武威城迎来了人民解放军进驻的历史转折。战士们忙于张贴安民告示,承诺和平与秩序。然而,三位操四川口音的妇女却带来了意想不到的故事——她们自称是西路军红四方面军战士,流落西北十余年,苦盼红军归来。一名年轻战士无意间提到“去台湾找张国焘”,却让她们泪流满面,瘫坐尘土。这句无心之言为何如此刺心?这背后究竟隐藏着怎样一段历史悲歌?

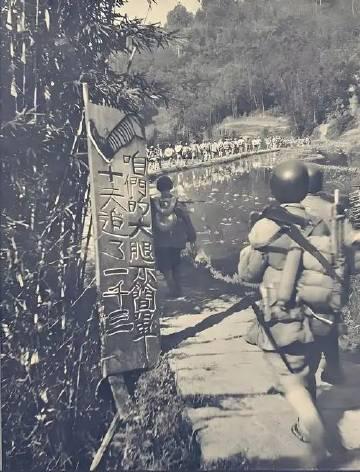

西路军的历史始于1936年10月,当时红四方面军主力奉命西渡黄河,组成西路军,总兵力约2.18万人。其任务是占领甘肃和宁夏,建立通往苏联的补给线。然而,这次西征面临重重困难。战略调整频繁、指挥失误、装备落后,加之缺乏群众基础,使西路军在河西走廊陷入孤立无援的境地。1937年3月,西路军在祁连山附近被马家军彻底击溃,部队几乎全军覆没,许多战士战死或被俘,少数人侥幸存活,流散各地。 这三位妇女便是西路军的幸存者。她们曾隶属红四方面军,参与过激烈的战斗。西路军失败后,她们未能随主力撤退,留在了甘肃武威一带。十三年间,她们隐姓埋名,靠微薄的生计维生,却始终未放弃对革命的信念,期盼着红军的归来。

张国焘作为红四方面军的主要领导人,对西路军的命运负有不可推卸的责任。他曾主张分裂红军,与党中央对抗,其路线被认为是西路军失败的重要原因之一。西路军西征的战略决策深受张国焘影响,而他本人在1938年叛党投敌,逃往国民党控制区,后辗转至台湾。这不仅是对革命的背叛,也让许多西路军战士的牺牲蒙上阴影。 对于这些女战士而言,张国焘的名字早已成为伤痛的象征。她们经历了战友的牺牲和流亡的艰辛,却因忠诚于党而坚持下来。年轻战士无意提及张国焘,无疑触碰了她们内心深处最敏感的伤口,勾起对战友牺牲和自身苦难的回忆。

1949年秋,人民解放军进入甘肃武威,是解放战争胜利的重要标志。武威作为丝绸之路重镇,历经战乱,社会秩序亟待恢复。解放军进驻后,首要任务是通过张贴安民告示、宣传政策,稳定民心,重建秩序。这不仅是军事行动,更是新中国政权建立的缩影。然而,三位妇女的出现,让这一常规任务增添了历史厚重感。 她们找到解放军战士时,满怀激动与期待。她们不知道红军已改称解放军,但那份对革命的执着未曾改变。年轻战士的回应虽出乎意料,却也反映了当时部分人对西路军历史的陌生。这一代战士多为解放战争时期入伍,对红军时期的复杂历史知之甚少。

这三位妇女的经历是西路军悲壮历史的缩影。她们曾是红四方面军的一员,可能参与过妇女独立团的工作,在战斗中承担宣传、救护等任务。西路军失败后,她们未能随队撤离,流落西北。十三年间,她们面对敌人的搜捕和生活的艰难,始终保持对革命的信念。她们的四川口音透露出故乡的痕迹,而这份乡音也成为她们与解放军沟通的纽带。 当她们终于见到解放军时,以为自己多年的等待有了归宿。然而,战士提到张国焘的话却让她们瞬间崩溃。这不仅是对她们身份的误解,更是对她们牺牲与坚持的无声质疑。她们的泪水,是对逝去战友的悼念,也是对自身命运的感慨。

西路军的失败是革命历程中的悲剧,其教训深刻。指挥失误、战略失当以及张国焘路线的错误,导致数万战士付出生命代价。然而,西路军的牺牲并非毫无意义。他们的战斗牵制了国民党军,策应了河东红军的行动,为新中国的建立奠定了基础。 三位妇女的故事,则展现了人性的坚韧与温暖。她们在绝境中存活,靠信念支撑十余年,最终等到解放的曙光。解放军政委的介入与关怀,进一步体现了党对老战士的尊重。这些细节提醒我们,历史不仅是宏大的叙事,更是无数普通人命运的交织。

其中一位妇女名叫张怀碧,曾是西路军妇女独立团的指导员。她1930年参加革命,战斗中负伤仍坚持作战。西路军失败后,她隐居武威乡间,靠编织草鞋和种地为生。1979年10月,作家董汉河在武威县招待所采访她时,她已头发花白。她用平静的语气回顾那段岁月,言语中透着对战友的思念和对革命的忠诚。她的故事被记录下来,成为西路军历史的重要见证。

三位妇女的泪水,凝结着西路军的悲壮与她们的坚守。战争残酷,人性闪光,这段历史值得铭记。读者朋友,您如何看待她们的坚持与遭遇?您是否知道类似的革命故事?请在评论区分享您的看法,每一句留言都是对历史的致敬与传承。