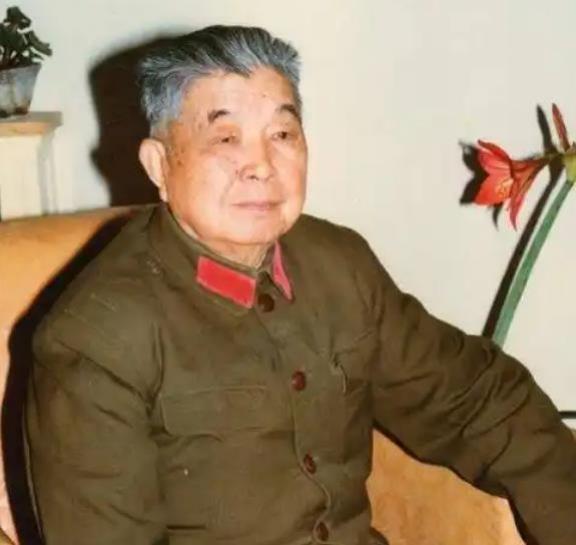

1953年,西康军区司令员刘忠,听说母亲尚在人世,就带妻子回家探亲,回家后,他见原配也在,顿时大吃一惊:“你怎么也在?” 在那个战火刚熄没多久的年代,一位戎马半生的将军突然得到母亲还活着的消息,带着新婚妻子千里回乡,本以为是单纯的母子团聚,谁知推开老家院门,却撞见一个尘封多年的身影,这背后藏着多少乱世离散的辛酸? 刘忠1906年生于福建上杭才溪乡一个穷苦农家,那时候地主横行,佃户日子苦哈哈的,家里常常揭不开锅。他小时候就见惯了这种不公,1927年才溪乡农民协会一成立,他就第一个报名,帮着分田打土豪。两年后,红军来了闽西,他组织农会筹粮,1929年6月正式入伍,从赤卫队干起,一步步成了侦察员。 长征路上,他跟着部队四渡赤水,强渡大渡河,抗日时期在晋冀豫打游击,当上386旅副旅长。解放战争指挥临汾战役,1949年后调西康军区当司令员,负责剿匪和边防。那些年,他以为母亲早没了音讯,直到1950年警卫员回乡打听,才知道老人还活着,靠讨饭过日子。 1953年春,刘忠请假探亲,带着妻子伍兰英坐吉普车从成都出发,山路泥泞,颠了三天到闽西。村口见到母亲,白发苍苍,捡菜叶维持生计。进老宅,东厢房出来个妇女,正是原配王四娣,手里拿着潲水桶。刘忠一惊,说:“你怎么也在?”王四娣这些年苦得很,红军走后,白军反扑,刘家成赤匪户,公公投井,婆媳躲山神庙,吃野土度日。后来婆婆同意她改嫁造纸工,她还帮军烈属挑水,领补助时总让别人先。 伍兰英上前叫“嫂子”,刘忠夫妇住了几天,修房子添东西。从那起,刘忠每月扣工资15元寄回,直到1968年王四娣得肺病去世。她走时握着刘忠照片,嘴里有没咽下的地瓜糊。刘忠留下的钢笔在扫盲班传了十几年,教出300多农民识字。 这个故事出自《革命中的家庭:刘忠与王四娣的故事》,刘伟编,人民出版社2007年出。网上搜了搜,百度百科、网易新闻、搜狐文章都提过,刘忠是开国中将,活到2002年,获过一级红星功勋章。他的经历典型,反映老一辈革命者家国一体,抛头颅洒热血建新中国。 闽西是革命老区,上杭才溪乡毛主席调查过,农民运动轰轰烈烈。刘忠从农会起步,到军区司令,靠的就是对党的忠诚。乱世里,家庭分离常见,王四娣守着婆婆,体现了妇女的坚韧。新中国成立后,将军不忘后方家属,这体现了人民军队的群众路线。 西康军区那时在四川西部,管着藏区边防,刘忠工作忙,但一听母亲消息,就请假回去。这不光是个人事,组织批准也体现党的关怀。伍兰英是老战士,参加过妇女独立团,在延安大生产中纺纱,王四娣叫嫂子,化解了尴尬,体现了革命同志的情谊。 网上资料说,刘忠1929年结婚,王四娣送他参军,缝红布平安符。分离24年,双方都以为对方没了,王四娣改嫁是迫不得已,村里二流子还想拐卖她俩。刘忠再婚伍兰英,在延安结识,两人共同战斗。 这个事在地方志里有记,老照片三人站门前,春联“日月换新天”,象征新社会。刘忠的举动,影响了当地,扫盲班用他的笔,农民学文化,推动乡村建设。新中国初期,军属政策落实,许多将军都寄钱养家,体现了责任。 刘忠后来调南京军区,任副司令,退休后写回忆录,讲徐向前指挥晋中战役。他一生低调,2002年去世,骨灰撒闽江。