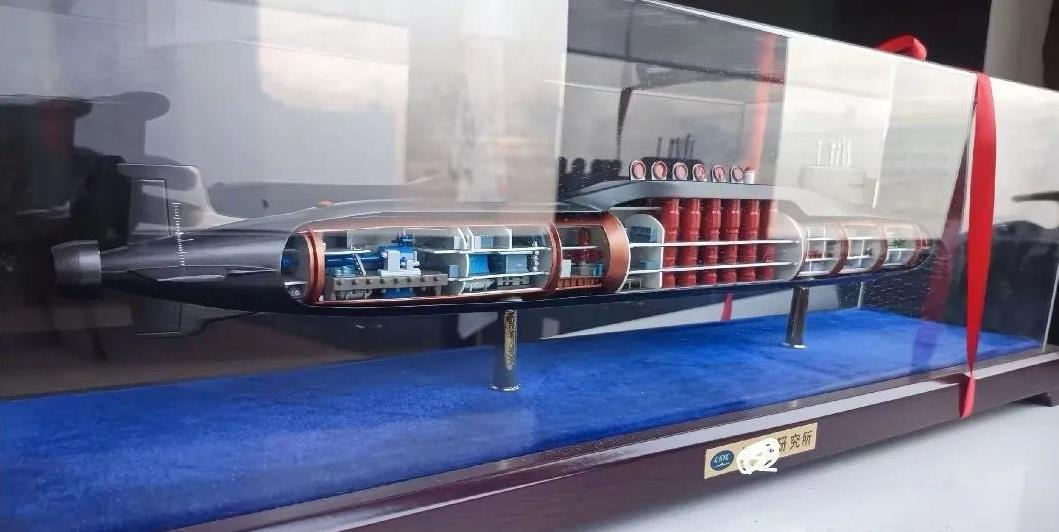

为什么人在潜艇中待不超过90天,但在空间站上却可以待6个月? 在深邃海底与浩瀚太空之间,人类极限总让人好奇:潜艇里最多撑90天,为什么空间站上能轻松待半年? 人类探索海洋从简单装置起步,早年潜水设备只能短时下潜,依赖浮力维持平衡。20世纪初,内燃机出现,但水下缺氧问题突出。核动力技术改变一切,美国1954年推出首艘核潜艇,能长时航行。中国海军从70年代起自力更生,研发核潜艇,094型等型号保障海洋权益。巡逻时,艇员面对狭窄舱室,空间有限,设备挤占生活区。噪音常达60-70分贝,像市区车喇叭,空气二氧化碳浓度高,需过滤装置净化。食物单一,多为速食罐头,储备受限。高温高湿环境加重负担,核反应堆运转散热多。艇员需高度警惕,任务危险,一旦故障后果严重。海军规定巡逻不超过90天,避免疲劳积累。中国核潜艇创下连续潜航90天1小时07分钟纪录,体现技术实力。 太空探索类似,从基础平台起步。苏联1971年发射礼炮1号,验证长期驻留。美国1973年天空实验室,宇航员停留28-84天。国际空间站1998年首模块,2000年起连续有人。各国合作推动发展,中国空间站自强之路突出,2021年发射天和核心舱,2022年完成组装,支持多项实验。航天员驻留半年,轨道高度400公里,外部真空辐射强,但内部设计人性化。模块宽敞,空气循环高效,食物多样化,有加热设备。窗户提供地球景观,通信系统连通地面。医疗监测及时,辐射防护到位。任务轮换机制确保连续运作,中国航天员在轨开展生物实验,贡献科技进步。 潜艇与空间站环境差异大。潜艇密封强,外部高压水域,内部噪音空气问题突出。艇员无自然光,时间感模糊,心理压力重。空间站虽失重辐射,但设施优化,娱乐医疗齐备。潜艇设计侧重隐蔽机动,体积小限制舒适;空间站优先科研居住,体积大便于扩展。食物补给上,潜艇空间窄,储备少;空间站补给船定期送达。空气处理中,潜艇二氧化碳易超标;空间站系统稳定。高温问题,潜艇设备运转加剧;空间站温度控制好。中国经验显示,潜艇巡逻强调纪律,空间站任务突出合作。 这些差异源于设计初衷。潜艇作战导向,需快速隐蔽,水下阻力小化空间。空间站科研导向,考虑长期适应。科技支撑关键,核动力延长潜艇航程,生命保障系统稳固空间站。中国在两领域投入大,海军提升潜艇净化技术,航天完善驻留支持。未来,技术升级将改善环境,如先进过滤减噪,助力国家战略。