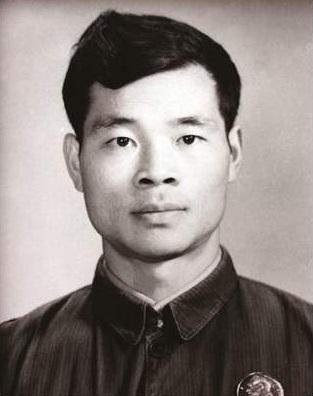

82年,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 1982年6月16日的西安,手术刀划开胸腔的瞬间,在场的医护人员都愣住了。罗健夫的胸腔里,一颗比拳头还大的肿瘤占据了大半空间,癌肿像蛛网一样蔓延到全身脏器,连坚韧的胸骨都被顶得变形。 谁能想到,这个被癌症彻底吞噬的人,在去世前三天还躺在病床上,用颤抖的手给同事写纸条,叮嘱图形发生器调试的关键参数。 他办公桌上那盏陪伴了十年的台灯,灯口已经被手指磨得发亮,旁边堆着的外文资料里还夹着没吃完的干馒头碎屑。 时间倒回1972年的寒冬,西安骊山微电子公司的实验室里,罗健夫正蹲在地上用算盘验算电路数据。窗外飘着雪,实验室的窗户糊着塑料布,寒风还是从缝隙里钻进来,冻得人手指发僵。 当时国外对中国实施严密的技术封锁,图形发生器这种制造集成电路的关键设备被列在禁运清单的首位,别说进口整机,连张完整的电路图都找不到。 罗健夫带领的五人小组手里,只有一台从废品站淘来的国外淘汰样机,零件缺了一半,线路板上的铜箔都氧化发黑了。 这个学核物理出身的科研组长,硬是从零开始啃起了电子线路、精密机械这些陌生领域的知识。 同事们记得,那段时间罗健夫像着了魔,新华书店一到外文资料就往回搬,晚上在实验室支张行军床,饿了就啃冷馒头,困了就裹着军大衣躺一会儿。 有次地震警报响起,大家都往外跑,他却抱着图纸不肯走,说“这台机器比我的命金贵”。 就是在这样的条件下,他们用三年时间造出了中国第一台图形发生器,让航天电子元件的生产精度从毫米级跃升到微米级。 1975年机器验收那天,罗健夫抚摸着冰冷的机身,突然蹲在地上哭了,那是同事们第一次见他流泪。 罗健夫的科研笔记里,除了密密麻麻的公式,还夹着不少团队成员的名字。1978年全国科学大会评奖时,他把课题组所有人的名字都写在前面,自己的名字缩在最后一行。 当时有人劝他“这是评职称的硬通货”,他只是笑笑说“机器是大家一起拼出来的”。其实那时他已经在实验室晕倒过两次,脸色苍白得像纸,却总说“老毛病,歇歇就好”。 后来大家才知道,他口袋里一直揣着止痛片,疼得实在忍不住了就偷偷嚼两片,继续趴在图纸上工作。 1980年体检报告出来后,罗健夫把“肺癌晚期”的诊断书折成小方块塞进裤兜,像没事人一样上班。他带领团队攻关Ⅲ型图形发生器时,癌细胞已经转移到了骨骼,走路都得扶着墙。 有次调试设备,他疼得额头冒汗,就跪在地上盯着示波器屏幕,同事要扶他起来,他摆摆手说“这样看得清楚”。 护士后来回忆,住院期间他最宝贝的是那个装着图纸的牛皮纸袋,化疗间隙还在病房里给同事打电话讲技术细节,直到声音微弱得听不清。 这个从小喜欢读《钢铁是怎样炼成的》的湖南人,把保尔的精神刻进了骨子里。上大学时靠助学金和打工完成学业,参加工作后把部队发的军衣穿到褪色。 妻子想给孩子买件新衣服,他却说“把钱省下来买资料”,家里的书架上摆满了外文书籍,衣柜里却只有几件旧衣服。 同事们都说罗健夫“对自己太抠,对工作太拼”,他研发的图形发生器让中国航天电子工业向前跨了一大步,自己却连高级职称都没申报过,说“水平不够,再干几年再说”。 1982年5月28日,47岁的罗健夫在病床上永远闭上了眼睛。整理遗物时,同事们在他枕头下发现了一本翻烂的《钢铁是怎样炼成的》,扉页上写着“人的一生应当这样度过”。 他研制的图形发生器后来被用于东风导弹和卫星的集成电路生产,为中国航天事业打破国外封锁立下了汗马功劳。 如今在西安航天基地的展厅里,他用过的算盘和图纸静静陈列着,旁边就是用他研发的技术生产的芯片,参观者总会在留言本上写下“从未忘记”这四个字。 罗健夫的故事里没有惊天动地的豪言壮语,只有一个个扎实的脚印。 从湖南湘乡的寒门学子到航天电子工业的开拓者,他用47年的人生证明,真正的奉献从来不是轰轰烈烈的宣言,而是在平凡岗位上的坚守与执着。 当医生看到他胸腔里那颗巨大的肿瘤时,看到的不仅是病痛的折磨,更是一个科研工作者用生命践行的承诺——为国家突破技术封锁的决心,比癌症更顽强,比生命更长久。 参考资料:西北大学物理学院官网《新华社图文报道新中国“双百”人物、我院杰出校友罗健夫》