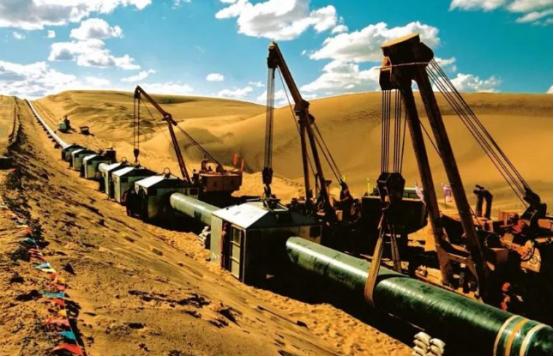

美国找到了美国制造的法宝:第一步,把中国产品买过去,拆解,重装;第二步,从中国买零配件回去,自己安装;第三步,从中国买零配件回去,贴上自己的牌子,自己安装;第四步,从其他国家转口零配件回去,磨掉铭牌贴上自己的牌子,自己安装——美国制造完成! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! “美国制造”这四个字,最近几年成了热门词,不少人一听这词,脑子里就浮现出工厂轰鸣、技术先进、工人忙碌的画面,可真相往往没那么光鲜,很多时候,这四个字更像是一层包装纸,拆开一看,里面的内容和想象的差得太远。 说白了,现在所谓的“美国制造”,很多只是换了个壳,比如,一些企业干脆从中国买整机回来,把它拆开,再在美国重新组装一遍,最后贴上“美国制造”的标签,这过程听上去像是制造,其实不过是“重装系统”罢了,还有的做法是从中国采购一堆零部件,运到美国本土,一颗颗拧螺丝拼起来,虽然动手的是美国员工,但核心材料全来自中国,说是美国产的,实在牵强。 再高明一点的操作,是换个名字,明明是中国制造的核心部件,到了美国换个包装,改个商标,就摇身一变成了“本土制造”,更复杂的版本,是通过第三国绕道,比如把中国的零件先运到墨西哥或越南,在那儿稍微加工一下,再贴上北美标签,这些操作费时费钱,目的却只为一个:掩盖对中国制造的依赖。 说到这,不得不提一款曾经被广泛宣传的手机产品,这个手机打着“美国制造”的招牌,定价不便宜,宣传语里各种强调自主研发、国产替代,但业内技术人员一拆机,发现几乎所有关键零件都不是美国造,无论是电池、屏幕,还是主板上的核心芯片,都来自亚洲供应商,尤其是中国企业占了多数,最后官方也只能模糊回应,说这款产品是在美国“诞生”的,这说法听着挺玄乎,像是把“生产”换成了“出生”,回避了真正的制造环节。 类似的还有另一家公司推出的高价“自由手机”,售价接近两千美元,配置却只相当于中国市场上价格在千元区间的入门机型,更尴尬的是,里面的零部件还是离不开中国供应,这并不是单一现象,而是整个行业的缩影,很多时候,所谓的技术独立,其实只是情怀营销。 美国为什么这么执着于制造业标签?原因很简单:担心卡脖子,美国国防部的一份报告曾指出,他们导弹防御系统中,有超过一成的一级供应商来自中国,在高敏感度的核技术领域,中国供应商的数量也在数百家以上,这种情况,让许多决策者感到不安,一旦关键零部件受限,整个系统就可能陷入瘫痪。 从表面看,美国的军事装备高端先进,但内部构件的来源却十分“国际化”,不少零件上,依然印着“中国制造”的字样,平时可能没什么感觉,可一旦遇到紧急情况,这种依赖就变成了风险,像是埋在系统里的隐患,说不准哪天就爆出来。 为了解决这个问题,美国政府推出了不少政策,比如加征关税、推动产业回流、鼓励本土制造,初衷是想建立更独立的供应链,减少对外依赖,但实际效果却不尽人意,国际货币基金组织曾计算过,这些举措对全球经济的影响并不小——到2025年,全球经济增速预计因此减少了半个百分点,而美国自己也没讨到便宜,GDP增速也跟着往下掉。 企业为了应对高关税,不得不想出各种“绕路”方法,有的选择把中国零部件先运到墨西哥,在那边做简单处理,再转到美国;还有的在越南设厂,故意保留一部分工序,在最终环节才完成产品,以此来获得原产地认证,听起来挺聪明,但这背后的物流、人工、时间成本却一点也不低,而这些额外支出,最终都得由消费者买单。 相比之下,中国制造业的表现则更像一头勤恳的老黄牛,默默耕耘,不断往前走,过去,中国在某些关键技术上确实受制于人,但现在,这种局面正在改变,以无锡一家企业为例,他们专注于航空发动机的核心部件真空钎焊工艺,这项技术曾经被国外牢牢掌控,如今不仅实现了自主突破,还出口到欧美市场,这样的转变并非偶然,而是源于长期投入和技术积累。 还有一家园林机械制造企业,面对不断变化的全球政策环境,选择在美国和墨西哥设立工厂,不仅规避了贸易壁垒,还拓展了市场,去年这家企业的出口额超过十亿人民币,这样的企业并不孤例,越来越多的中国制造企业在全球范围内灵活布局,适应变化,寻找缝隙中的机会。 中国制造的真正优势,不只是价格,更在于整个生态系统的完整性,从原材料到成品,从研发到生产,不同行业之间高度协同,供应链之间紧密连接,技术、人才、资金在一个庞大的系统中自由流动,这种“根系缠绕”的结构,构成了强大的产业土壤,让中国制造具备了高度的韧性和适应力。