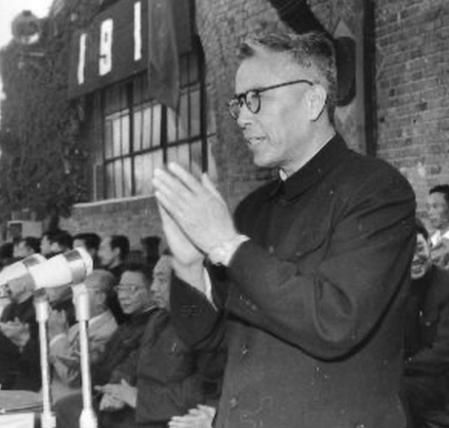

1993年冬,92岁的周培源晨练回家后,对着妻子说:“我爱你!”妻子回看丈夫一眼,语气稍有不耐烦地说:“看你有点疲惫,赶紧去休息!”谁知,周培源躺下后,竟再也没有起来。 1993年11月24日,周培源在北京家中安详离世,享年92岁,这位与爱因斯坦共事过的中国物理学家,留下了一个很多人不知道的细节:他是唯一长期跟随爱因斯坦研究相对论的中国学者。 1902年出生于江苏宜兴的周培源,靠着数学天赋一路从乡下考到清华,再到芝加哥大学拿到博士学位,1936年他在普林斯顿高等研究院与爱因斯坦一起工作了8个月,专门研究广义相对论的统一场论。 这段经历很珍贵,当时能进入普林斯顿高等研究院的中国学者屈指可数,能与爱因斯坦直接合作的更是凤毛麟角,周培源后来回忆,爱因斯坦经常在下午3点准时出现在办公室,两人一起推导复杂的数学公式。 1937年回到清华后,周培源面临一个现实问题:中国连基本的实验仪器都没有,他只能带着学生自己动手制作设备,在简陋的实验室里研究湍流理论,这个选择并非偶然,湍流研究对航空工业至关重要。 抗战期间周培源跟随学校迁到昆明,在西南联大继续教学,有个细节很有趣:他经常骑马去上课,因为校区分散,步行太耗时间,学生们说远远看见周教授骑马过来,就知道物理课要开始了。 1952年,周培源在北大创办了全国第一个力学专业,最初只有3个老师,他亲自制定课程体系,从基础力学一直教到高等流体力学,这个专业后来培养出大批“两弹一星”工程的技术骨干。 钱学森回国后,周培源是最早支持他搞导弹研究的学者之一,1956年,周培源推荐自己的学生郭永怀参与核武器研制,还亲自为项目培训了十几名力学专业人才。 国际交流方面周培源从1957年开始参加帕格沃什科学家会议,这个会议专门讨论核武器对人类的威胁,参与者都是各国顶尖科学家,他连续参加了7届会议,每次都用英语发言,为中国科学家争取话语权。 有个例子能说明他的影响力,1964年中国第一颗原子弹爆炸后,西方媒体质疑中国核技术来源,周培源在帕格沃什会议上详细介绍了中国的核研究历程,用科学数据驳斥了各种猜测,为中国赢得了应有的尊重。 周培源还有一个身份:北大校长,1978年到1981年,他主持北大工作期间推动了很多改革,恢复研究生招生、建立博士点、邀请海外学者讲学,这些措施为北大重返世界一流大学奠定了基础。 他的学术影响延续至今,周培源创立的湍流理论在航空航天、气象预报、海洋工程等领域广泛应用,NASA的火箭设计、波音飞机的空气动力学测试,都能找到他理论研究的影子。 生活中的周培源很节俭,担任政协副主席期间,政府给他配了专车,他却经常步行上班,家里的家具用了几十年都不换,但对教育投入很大方,把所有奖金都用来设立奖学金。 有个细节很感人,1980年代,周培源已经快80岁了,还坚持给本科生上基础课,学生问他为什么不安排助教代课,他说:“基础课最重要,必须我亲自教。” 晚年的周培源重新回到相对论研究,86岁时他还在推导爱因斯坦场方程的新解。这种对学术的执着,让很多年轻学者敬佩不已。 1986年,周培源把自己收藏的爱因斯坦手稿照片无偿捐给中科院,这些珍贵资料现在保存在中国科学院档案馆,他说:“这些东西属于全人类,不应该私人收藏。,周培源去世后他培养的学生遍布各行各业,仅在航天系统,就有20多名院士曾经听过他的课或接受过他的指导,这个数字在中国科学界很少见。 从与爱因斯坦的合作到“两弹一星”工程,从西南联大的马背教学到北大的改革创新,周培源的一生跨越了中国现代科学发展的各个关键节点。 信源:当年美国人不想让钱学森回国,为什么不敢暗杀他?