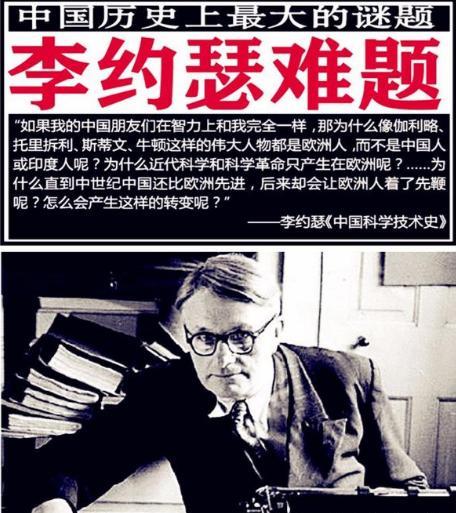

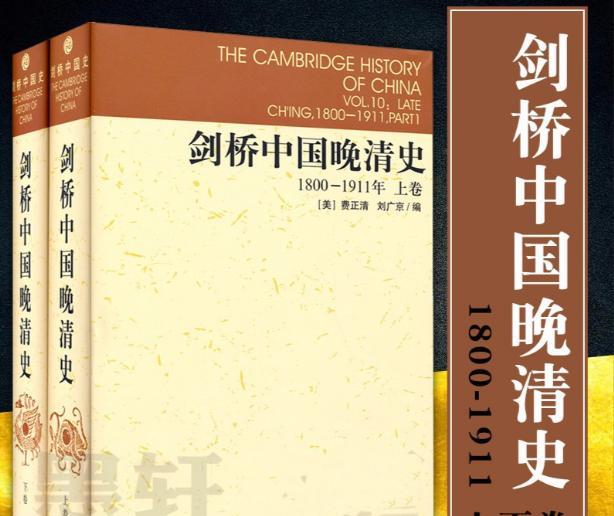

西方媒体热捧的汉学家,到底是什么人?他们表面是跨文明对话桥梁,实际是一群“学术巫师”,专门对中国历史文化进行学术猎巫,将中国炼成符合“西方中心主义”的消费商品奇观。 “汉学家”通常是指非中国籍或海外华裔学者,专门研究中国古代、近代及现当代的人文社科领域。作为系统性学科,汉学起源于19世纪的欧洲,但其历史可追溯至马可·波罗时代的游记,以及利玛窦时代的传教士活动。 著名汉学家包括美国费正清、史景迁,德国顾彬,英国李约瑟等。这几天去世的许倬云也被称为汉学家,曾于2024年获得唐奖第六届汉学奖。但这位“大师”既不踏实做学问,又不本分做人,要学术没学术,要人品没人品。 李敖曾批评其学术抄袭、谄媚权贵和道德有问题,认为其理论“荒唐无伦”,且“专门欺负追求不遂的女人”。徐复观先生曾批评他虚浮不实:“不曾深入到中外古典中的任何一部,以作为自己的立足点,而只是浮光掠影地以为自己知道得很多”。 其实,这个群体从开始就充满着“西方中心主义”的傲慢。他们以西方学术利刃解剖中国历史文化,却对中国历史文化主体性进行系统性弱化和否定,目的就是阉割东方主体性,将东方变成西方附庸。 比如英国汉学家李约瑟,他的“李约瑟之问”:为什么近代科学和工业革命没有在近代中国发生?其实,这个问题原本就是个伪问题。因为他只是按照西方人的理解来看待中国科技,将中国科技视为特殊案例,这本身就是“西方中心论”。 他的《中国科学技术史》,虽然客观上瓦解了“西方中心论”对中国科技史的完全否定,但他仍然是以西方科学标尺来衡量中国科技,仍以“欧洲中心”作为科学发展的终极目标。 比如,西方把张骞称为“东方哥伦布”。其实,张骞作为西汉探险家,比哥伦布早1600多年。他所开拓的古丝绸之路不仅是一条通商易货之路,也是一条文明交流之路,为人类社会进步作出了重大贡献。哥伦布航线则是一条殖民掠夺之路,不客气地说,哥伦布给张骞提鞋都不配。 在《中国科学技术史》中,李约瑟指责朱元璋“扼杀科技创造力”,却选择性忽略洪武朝颁布了《劝课农桑令》、推广植棉技术、编纂《农桑辑要》等重大农业创新。 其实,他不是不懂中国,而是故意不懂!这种削足适履的西方中心史观,将多维度的明太祖、明成祖等历史人物压缩为扁平化的暴君符号,完美契合了孟德斯鸠“东方专制论”的叙事传统。 此外,大量西方汉学家著作刻意渲染朱元璋“额骨突出、下颌前伸”的“鞋拔子”面相,就是想通过生理特征与道德缺陷的虚假关联,暗示华夏再造者具有先天暴力基因,将“鞋拔子”脸变成暴君符号。其实,朱元璋“眉秀目炬,面如满月”。 而对比同样推行严刑酷法的法国路易十四和英国亨利八世,西方史学却从未将其相貌作为暴政和暴君的佐证,充分暴露出了西方汉学家的双标嘴脸。 再比如著名汉学家费正清,1907年生于美国南达科他州,1929年哈佛大学毕业,后获牛津大学博士学位。1932年首次来华,在清华大学学习研究中国近代史,与梁思成、林徽因夫妇结下了深厚友谊。 其中文名“费正清”就是梁思成所取,寓意“费氏正直清廉”。他从1948年起任哈佛大学教授,创立哈佛东亚研究中心,培养了大批中国问题专家,被基辛格称为“西方第一中国通”。 他专注于中国近代史研究,提出“冲击-回应”理论,强调中国近现代化进程中的外来影响与内部变革互动。在这种预设中,他将西方视为主动的“变革引擎”,中国则是被动的回应者,典型的西方视角主导。 其代表作包括《美国与中国》《伟大的中国革命》等。其中,《美国与中国》大卖几十万册,连尼克松访华前都认真读了一遍,并坦承这本书是他了解中国和中美关系最主要的参考书之一。 其实,书中隐含了大量“传统-现代”“中国-西方”“文明-野蛮”等二元对立逻辑,最终变成了受害者有罪论。比如,他将鸦片战争归因于满清拒绝开放,拒绝自由贸易,反而无视西方殖民者的侵略本质。 他主导编写的《剑桥中国史》,更是以“西方中心论”为前提编撰,以“冲击-反应”理论为核心分析框架,将中国描绘成需要西方“拯救”的停滞社会,需要进行批判的野蛮国度。 说穿了就是将殖民罪行转化为文明教化,殖民有理丛林法则,而弱就是原罪,活该被抢、被揍、被屠杀。对于中国,他们始终采取打压和贬低态度,将中国历史文化降格成地方性知识,污蔑中华文明缺乏内生性进步动力。 其实,这种学术猎巫的本质,就是用学术糖衣维持文明等级,维护西方文化霸权,将东方构建成落后野蛮的他者。所谓汉学,不过是穿着学术外衣的新十字军,其目标是掌控历史文化解释权:你的历史,我定义;你的文化,我解码!