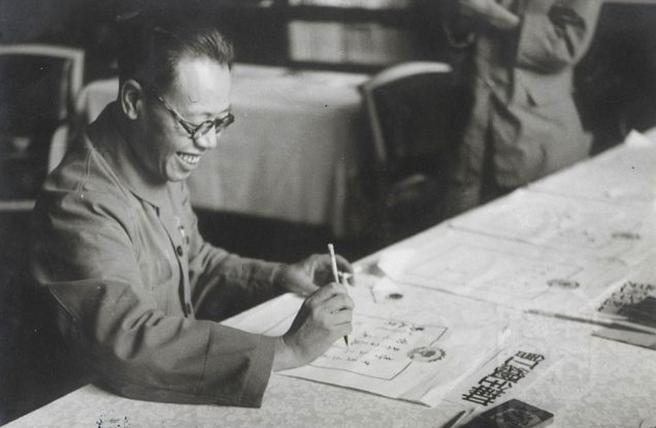

1946年,李立三拜访毛主席,走后主席面露不悦:让后勤部给他换套衣服! 李立三生于1899年,出生在湖南醴陵一个普通的农民家庭,这样的家庭背景在当时的中国是最为常见的,也是社会底层的典型代表,父亲是一个普通农民,家境贫寒,生活十分艰难。 李立三从小便深知贫困的滋味,这使得他在早年生活中便对社会的不公和阶级压迫产生了深刻的感触,尽管家境贫寒,但李立三并没有被贫困所打败,反而展现出异常的坚韧与求知欲。 从小成绩优秀的他,在私塾中表现出色,之后又顺利接触到了新式教育,这个时期,他接触到了更多的新思潮,思考也开始逐渐开阔。 可虽然他受过较好的教育,生活依旧困顿,李立三深知,只有改变自己的命运,才能为自己争取更好的未来。 这个背景和成长经历,深深塑造了李立三的性格和思维方式,也为他日后的选择埋下了伏笔,他并不满足于仅仅解决眼前的贫困,而是渴望通过改变社会结构,改变不公平的制度,从根本上解决人民的疾苦。 这种对社会深刻的思考,让他最终决定走上革命的道路,五四运动后,中国社会经历了剧烈的变化,西方的思潮开始进入中国。 李立三被新思想吸引,尤其是马克思主义的理论,让他看到了实现社会公正的可能性,1920年,李立三前往法国勤工俭学,这是他人生中一个重要的转折点。 在法国,他不仅学习到了现代的技术和管理理念,更接触到了马克思主义思想,回国后,李立三坚定地走上了革命道路,成为中国共产党最早的成员之一。 加入共产党后,李立三并未急于求成,而是先从基层做起,先是在安源地区组织工人运动,在沪西、武汉等地大规模组织罢工,逐步展示了他在工人运动中的领导才华。 1925年,他在沪西的罢工中领导了4万工人进行了长达20多天的斗争,最终迫使日本资本家让步,取得了胜利。 这一事件奠定了李立三在工人阶级中的威望,他也因此成为工人运动的核心人物之一。可在这个辉煌的背后,也暗藏了挑战与困难。随着时间的推移,李立三的做法逐渐引发了党内的争议。 李立三的错误或许在当时看并不算严重,但它却深刻影响了他在党内的地位,1930年,李立三提出了“全国总暴动”的策略,试图通过工人起义推翻国民党政府。 但在当时,国内的政治格局尚未成熟,城市工人的力量还很薄弱,这一行动最终失败,并导致了李立三被撤职。 李立三虽然犯了错误,但他并没有因此沉沦,而是选择去反思自己的失误,重新审视自己过去的理念与行动。 此后,李立三被派往苏联“学习”,实际上他是去进行反思与改正,这段时间,李立三几乎从中国的政治舞台上消失,很多人都认为他已经彻底失去了自己的革命地位。 可历史往往充满了反转,抗战爆发后,李立三回到了延安,但他已不再是那个风头无两的工人领袖,而是一个正在寻找自我救赎的革命者。 回到延安后,李立三并未急于参与党内的事务,而是选择了低调行事。他在文化部门工作,讲解党史,撰写党内材料,并经常进行自我批评。 李立三的生活依旧贫困,甚至可以说是异常清贫,在延安那个物资匮乏的时代,李立三的处境并没有得到太多的改善,他依旧穿着破旧的衣服,日常生活极为简朴。 1946年春天,李立三突然前来拜访毛主席,寻求一个重新证明自己价值的机会,毛主席在接见李立三时,注意到他那一身洗得发白的棉袄、补丁满身的裤子,以及已经磨破的鞋帮。 这一切,深深触动了毛主席,毛主席不是因为李立三穿得寒酸而感到不满,而是因为他知道,李立三曾经是工人运动的领袖,曾为革命付出过巨大努力。 毛主席并没有因此而直接批评李立三,而是低声交代身边的人:“让后勤部给他换一套衣服。”这句话看似平淡,但实际上却有着深远的意义。 这不仅是对李立三个人历史的尊重,也是对革命历史的尊重,毛主席的这一举动,实际上体现了对曾经为革命事业付出过的人们的极高尊重。 毛主席的这句“换一套衣服”,不仅仅是为李立三更换一件衣服,更是一种象征,它象征着对过去历史的认同,也象征着革命过程中那些曾经付出的、失败的人的价值。 在这之后,李立三被调任为中华全国总工会副主席,并最终担任了新中国的第一任劳动部部长,他的转型并非一蹴而就,而是经历了深刻的自我反省与历史的沉淀。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:李立三口述,王明远整理,《李立三回忆录》,中国工人出版社,1983年。)