秦岭笑谈[超话]【曲园学子暑假社会实践】——以剧为媒,让《论语》德育思想走进校园生活

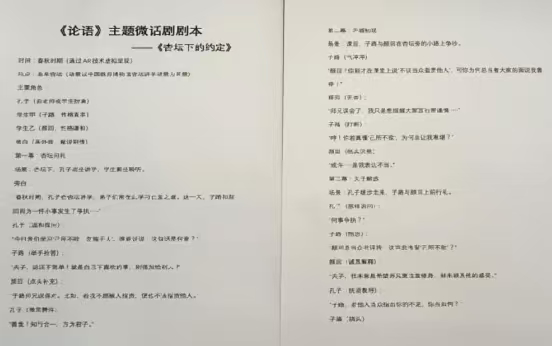

“颜回总当众批评我,这岂非违背‘己所不欲’?”“我本意是希望师兄更注重修身,却未顾及他的感受。”暑假期间,曲阜市王庄镇中学的教室里,一场特殊的话剧表演正在进行。这是曲阜师范大学文学院“儒韵童行”实践队以《论语》为蓝本创排的微话剧《杏坛下的约定》,也是团队通过调研与艺术演绎相结合,探索小学高段德育新形式的生动实践。

实践之初,“儒韵童行”实践队便聚焦“《论语》德育思想如何贴近小学生认知”这一核心问题,在曲阜市王庄镇中学展开系统性调研。队员们通过三种方式收集信息:一是向五年级学生发放150份问卷,重点了解他们对《论语》的认知程度与学习偏好;二是与6位班主任进行深度访谈,梳理当前德育教学中“单向灌输多、互动体验少”等问题;三是观察记录学生课间交往场景,统计同伴矛盾的触发点与解决方式。

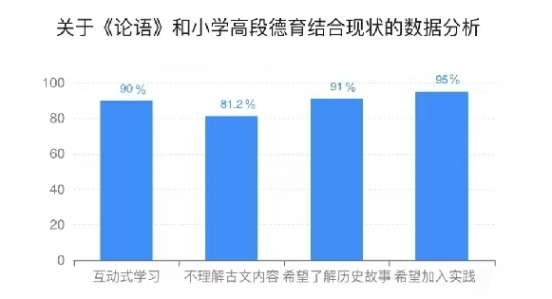

调研结果显示,91%的学生对《论语》的文化背景充满好奇,但81.2%因“古文晦涩”难以理解;78%的班主任认为,传统德育课上“学生参与度低,道理难以内化为行为”。这些数据直指核心:需用学生喜闻乐见的形式,搭建《论语》与现实生活的桥梁。

从剧本创作到舞台呈现,实践队历经三个月打磨,让《论语》德育思想在话剧中自然流淌。队员们以“贴合《论语》原意、贴合学生生活”为原则,筛选“己所不欲,勿施于人”“君子和而不同”等核心章句,构建“矛盾冲突—夫子解惑—践行反思”的剧情框架。剧中,子路因被颜回当众指出缺点而不满,两人争执不下,最终在孔子的引导下明白“批评他人时,应先换位思考”。这样的情节既还原《论语》中“孔子诲人”的场景,又融入学生日常交往中的真实矛盾,让经典有了生活温度。

为让学生真正理解角色内涵,排练前增设“经典解读课”:队员用动画演示“己所不欲,勿施于人”的出处,结合“同学借东西被拒”等例子讲解含义;引导学生讨论“如果你是子路,会怎么表达不满?”“颜回怎样说才能让对方接受?”

在中国教师博物馆的杏坛讲学场景拍摄时,学生们穿上汉服,站在仿古的杏坛下,仿佛穿越回春秋时期。“当我扮演孔子说出‘知行合一,方为君子’时,突然明白这句话不只是台词,更是待人处事的道理。”一位饰演孔子的学生说。微话剧表演并非终点,而是学生践行《论语》思想的起点。表演结束后,实践队组织“剧情延伸”活动:学生分组改编剧本,加入“课堂抢答争执”“值日分工矛盾”等校园场景,用“和而不同”“友直友谅”等理念设计解决方式。

家长与老师的反馈印证了活动效果。“孩子现在和同学吵架后,会主动说‘可能我也有不对’,不再像以前那样固执。”一位家长在反馈中写道。班主任们则发现,学生引用《论语》语句的频率明显增加,“有同学劝架时说‘己所不欲,勿施于人’,大家都能听懂并接受”。

此次实践证明,当《论语》从书本走向舞台,从文字变为行动,传统经典便能真正成为滋养学生心灵的养分。这正是实践的初心,也是团队继续前行的方向。