婚前一步变阶下囚!大同案判决敲响警钟,强奸罪的“红线”到底有多低?又该如何自保?

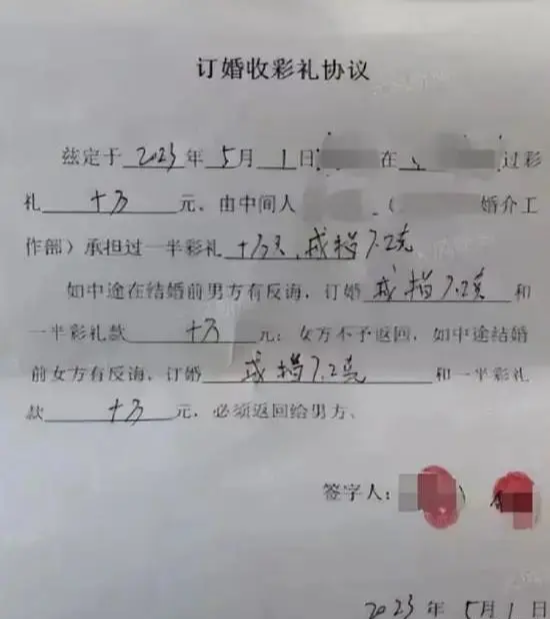

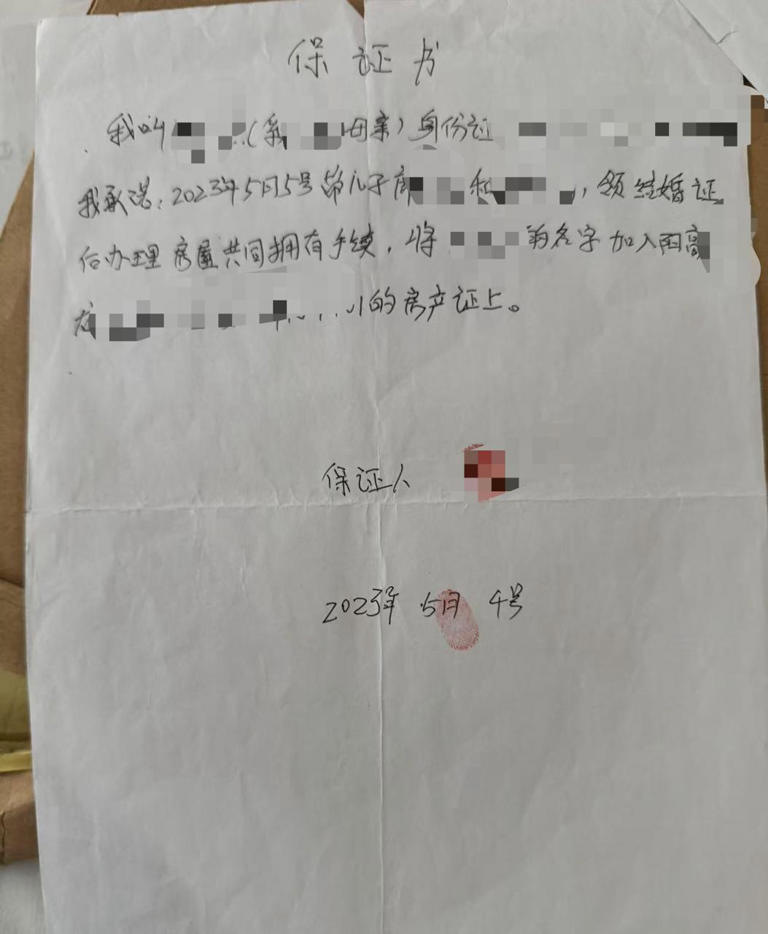

备受关注的山西大同订婚风波案,近日二审落槌,法庭维持原判,认定男方构成强奸罪,判处其三年有期徒刑。据悉,由于男方拒不认罪,其家属更试图借助舆论干扰司法,未能展现悔改之意,最终导致刑期未获从轻。同时,法院也澄清了所谓“骗婚”疑云,指出女方早已退还彩礼,是男方家属拒绝领取,因此“骗婚”指控不成立。

尽管判决已定,但此案在网络上仍引发巨大争议。许多人不解:既然是强奸,为何女方身体某些指标无异常?且双方已订婚,怎会构成强奸?这些疑问让判决结果在部分公众认知中显得“难以信服”。

然而,法院的判决核心依据在于男方的具体行为。判决认定,男方违背了女方的明确意愿,并采取了明显的强制手段,包括从楼上追至楼下、抢夺手机、反锁房门等限制自由和施加压力的行为。这些具体情节,结合现场证据,构成了强奸罪认定的关键要素,与传统观念中某些生理表征或双方关系状态(如订婚)并无必然冲突。因此,从法律角度看,尽管舆论哗然,一审、二审法院的判决在法律适用上是有依据的。

那么,为何舆论反响如此激烈?一方面,部分公众对强奸罪的法律构成要件理解存在偏差;另一方面,此案触及了“相亲”、“彩礼”、“订婚关系”等敏感话题,叠加了当前社会背景下部分男性的婚恋焦虑。

处女膜的状况如何,都无法推翻强奸事实存在的可能性。那么,强奸罪认定的核心是什么?关键在于行为是否违背了女性的真实意愿,以及是否运用了暴力、胁迫或其他强制性手段,迫使对方发生性关系。很多人因为缺乏相关的法律知识,对此存在着极大的误解,简单地认为只要女方口头说“不”,男方坚持发生关系就算强奸,不论是已婚夫妻还是热恋情侣。如果真是这样,那强奸罪恐怕早已成为普遍现象了。

再比如,情侣间因矛盾短暂赌气发生关系(无明显胁迫或暴力),若事后和好,法律通常不介入。但若女方已明确分手并坚决反对,男方仍强行发生关系,则构成强奸。法律重点惩治违背女性明确、持续性意愿的行为。

所以,无论是婚内强奸的讨论,还是发生在订婚、恋爱期间的类似行为,其定性的一个重要前提是:感情是否已经破裂到无法维系,或者行为是否明确违背了女方意愿,并伴随了强制性的手段。

舆论争议的根源在于:一方面,公众对强奸罪的法律界定存在认知偏差,往往基于感性而非法理判断;另一方面,案件讨论中普遍存在立场先行现象,导致司法问题被异化为性别对立议题。该判决客观上折射出当代社会两性互信的危机,反映出法律适用与社会认知之间的深层张力。

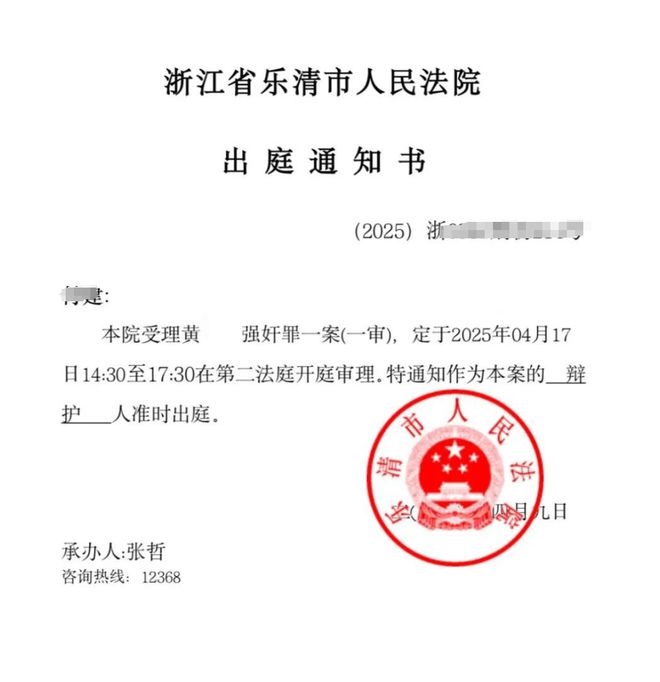

与此同时,另一则发生在浙江乐清的案件也引发了关注。来自河南的黄某某家属反映,两年前黄某某在当地一家足浴店接受服务时,与女技师卢某某发生争执,随后被控强奸。根据检方起诉书,事发当晚,黄某某在包厢内强行搂抱卢某某,并试图强行发生关系,因卢某某持续反抗未能得逞,过程中卢某某受轻微伤。事后双方均报警,黄某某被捕。案发后,黄某某赔偿了对方并获得了谅解。然而,检方认为其行为已触犯刑法,应以强奸罪追究责任。

黄某某家属方面则给出了不同的说法,称黄某某消费的是包含特殊服务的项目,是女技师在服务过程中要求额外加钱并反抗,导致摔下床。他们认为这是“诬告”,并声称报警是为了避免后续被讹诈医药费。黄某某的辩护律师表示将为其做无罪辩护,并声称已掌握证据证明该足浴店相关项目本身就存在涉黄内容。

法律专家指出,这类案件的定性相当复杂。案发环境(如足浴店)只是考量因素之一,关键还需结合全部在案证据来判断。有专家认为,即便场所或服务本身存在灰色地带,甚至女技师此前提供了涉黄服务,但这并不意味着她就失去了后续拒绝性行为的权利。女性的性自主权仍然是核心考量,如果后续行为违背了她的意愿并使用了强制手段,依然可能构成强奸。

无独有偶,河南驻马店也发生了一起涉及醉酒状态下性侵的案件,同样引人深思。21岁的魏某与朋友聚餐醉酒后,被35岁的王某某带至酒店实施侵犯。随后,同席的32岁张某某也赶到酒店,再次对处于醉酒状态的魏某进行了侵犯。一审法院以强奸罪分别判处王某某(未遂)和张某某有期徒刑。

此案中,张某某辩称是女方主动,甚至事后因他未答应离婚要求才报案,并声称自己肩膀上的痕迹是“吻痕”而非咬痕。他还提出自己手部有旧伤,不具备实施暴力的条件。然而,受害人魏某陈述,自己当晚严重醉酒失去意识,对王某某的行为记忆模糊,但清晰记得张某某趁其无力反抗时强行发生关系,自己曾推搡、捶打甚至可能咬了对方。

法院审理认为,魏某当晚处于严重醉酒状态,无法有效反抗,其对被侵犯过程的部分记忆缺失符合醉酒特征。张某某趁其醉酒无意识状态发生关系,已构成违背妇女意志。至于张某某的辩解,法院认为其缺乏证据支撑,肩膀瘢痕与女方陈述的“咬痕”说法不符,且不能以被害人未及时呼救或报案来否定强奸行为的发生。最终,二审法院驳回了张某某的上诉,维持原判。

这类案件之所以引发男性群体强烈共鸣,深层原因在于当前婚恋市场中男性普遍面临的多重压力——经济负担(彩礼、购房)、情感风险以及可能的法律困境。特殊情境(如醉酒、服务场所)下的模糊边界,更放大了对"事后追责"的担忧,形成集体性的不安全感。

但必须明确:司法公正不应被舆论情绪裹挟。公众可以理解男性的婚恋焦虑,但法律判决必须基于事实证据而非社会情绪。在信息过载的时代,我们更需警惕舆论对司法独立的干扰,坚守"以事实为依据,以法律为准绳"的基本原则。

【免责声明】需要强调的是,本文所有分析和评论均基于目前已公开的媒体报道和司法信息,旨在提供一种观察视角,并引发对相关法律问题和社会现象的进一步讨论与思考。文章内容不构成任何形式的法律建议或定论,具体案件的真相还原、事实认定及法律责任划分,最终应以司法机关经过法定程序作出的生效判决为准。社会热点事件往往纷繁复杂,牵涉多方利益和情感,鼓励读者在关注的同时,保持批判性思维,从多个信息源获取信息,理性看待争议。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。