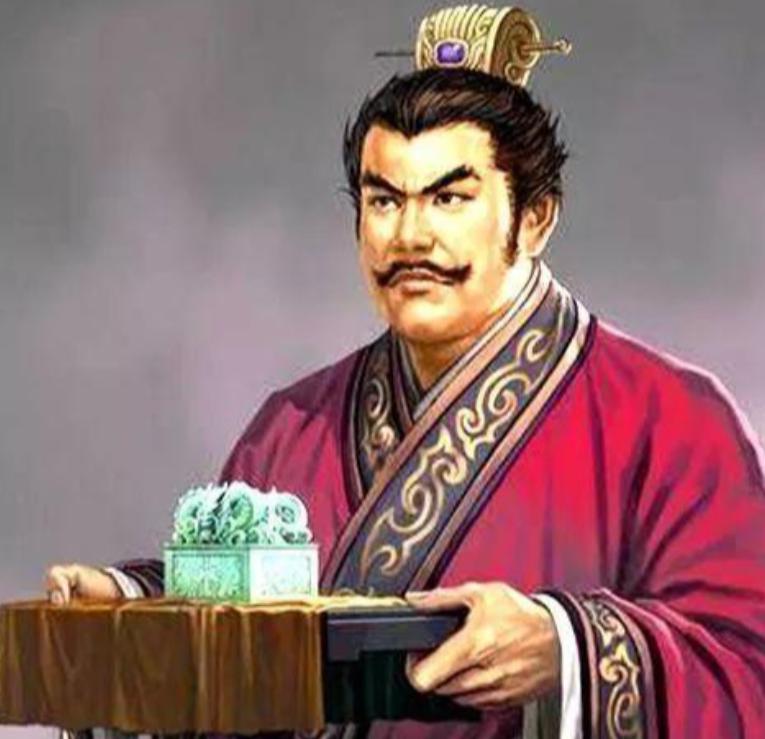

西晋泰始七年,亡国君刘禅病死在洛阳,跟随刘禅一起降魏的张飞次子张绍上书皇帝,请求自己随旧主去守灵。 公元271年的洛阳冬景,萧瑟而肃穆。在这里平静度过了最后岁月的安乐公刘禅,于65岁时闭上了双眼。作为曾统治西蜀四十载的君主,他的离世在晋都并未掀起多大波澜,只有那些随他同来的故人心中,投下了重重的影子。 张绍就是其中之一。父亲张飞是蜀汉开国猛将,亲姐姐张氏曾是刘禅的皇后。这层深厚的家族纽带,使张绍在蜀汉朝廷的身份远高于普通大臣。作为深得信任的侍中,那些年在成都宫阙,他是能时刻接近皇帝、参与核心事务的心腹近臣。 公元263年的冬天,是张绍此生难忘的转折点。当邓艾的军队兵临成都城下,蜀汉朝廷的末日降临。在无可奈何之下,刘禅做出了归降的决定。谁去执行这最后的、也是最艰难的任务?刘禅指定了张绍。于是,捧着象征蜀汉王朝的玉玺和正式的降书,张绍与谯周、邓良一同前往雒县邓艾军营。作为皇帝的亲属和近臣,他亲手将传国重器交了出去,宣告了自己家族曾浴血奋战的基业就此终结。 投降后,刘禅被安置在洛阳,受封“安乐县公”。跟随而来的张绍也被西晋授予列侯的爵位。从蜀汉重臣到西晋列侯,身份看似转换了。在洛阳平静却不无压抑的日月里,张绍是少数几个始终陪在旧主身边的蜀汉旧人。他们一起熬过了从国君到降臣的身份裂变,在远离故土的洛阳城中,那份由君臣之份与亲情之实交织的情感,始终未曾消散。 泰始七年刘禅病逝,被晋朝安排葬于洛阳北面的邙山。这片土地日后仿佛成了失落帝王们的归宿,后来的陈叔宝、孟昶、李煜也安眠于此。就在刘禅身后,一个出乎许多人意料的请求被送到了晋武帝司马炎的案头:张绍希望去为这位亡国之君守灵。 这请求在当时的洛阳朝廷看来,近乎异类。蜀汉灭亡已近十年,张绍作为新朝的列侯,按说应当安心享受晋室的恩泽。况且世人皆知,刘禅在洛阳时那句“此间乐,不思蜀”传为“笑谈”,被看作麻木不仁。一个新朝的贵族,主动请求去为一个因“懦弱”亡国、且被讥讽忘本的旧主守灵?这背后的心绪,恐怕只有张绍自己最清楚。 世人对刘禅的评价褒贬悬殊。一面是“扶不起的阿斗”的刻板印象,一面是他早期任用诸葛亮、蒋琬、费祎,撑起蜀汉数十年的事实。他在后期犯下大错,宠信宦官黄皓导致朝政败坏,但在成都危局前选择归降,客观上也保全了一城百姓。至于“乐不思蜀”,在司马氏权倾朝野的洛阳,这份故作愚钝的表态,何尝不是一种无奈的自保智慧?他若流露丝毫故国之思,焉能平安终老? 张绍自然深谙旧主的处境。他的上书,跳出了成败得失的计较,也不是对新朝的不满。它更像一种对过往的庄严祭奠,是对那个“臣子”身份的最终告别。这让人想起他父亲张飞对刘备那份“士为知己者死”的纯粹忠义。诸葛亮曾叮嘱刘禅要“亲贤臣,远小人”。岁月流转,当所有辉煌与屈辱都已成尘,张绍用这最后的请求,为自己的为臣之道画上了句点。 在那个风云激荡的三国时代末期,个人的信义有时超越了王朝的更替。当新的强权已在洛阳生根发芽,张绍那份在众人不解目光中对故主和亲人的坚守,显得格外纯粹。守灵与否的结果,史书未曾明载。但这位捧着玉玺出降又愿为旧主守护身后最后一段路途的人,其心意本身,便在冰冷的史册上留下了一抹不易磨灭的暖色。

水天一色

终究是长得太臃肿了,很难给人留下能干的形象