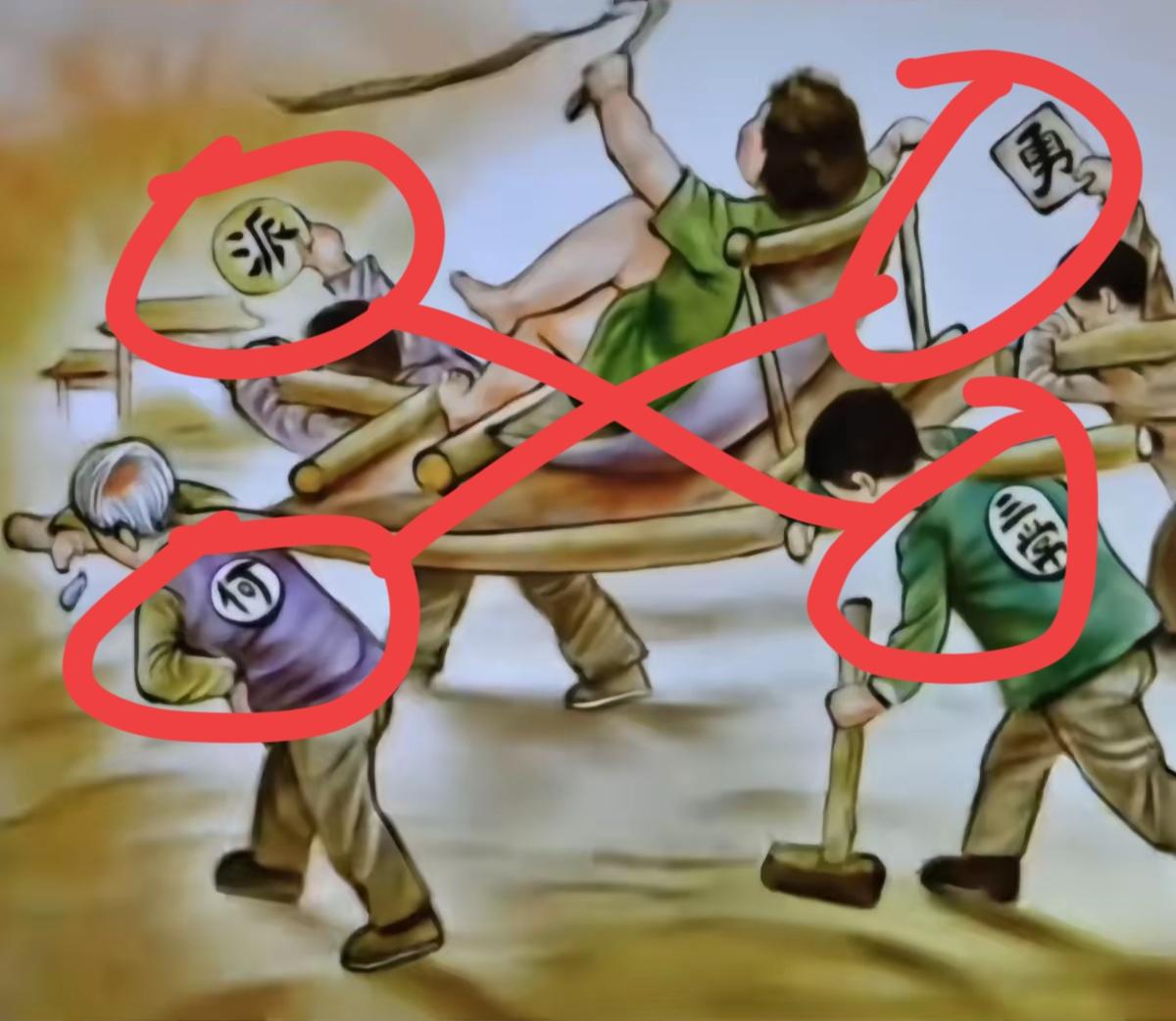

洪武三十一年(1398年)闰五月,大明开国皇帝朱元璋驾崩于应天府。依照遗诏,二十一岁的皇太孙朱允炆登基,改年号建文。新帝登基不足三月,一道削藩令震动天下诸侯。 诏书如刀锋般斩落:周王朱橚被废为庶人,举家流放云南;代王朱桂囚禁大同;齐王朱榑困于封地。削藩的锋刃最终劈向荆州的湘王朱柏。当官兵围府的消息传来,这位性如烈火的王爷竟点燃府邸,携全家老幼在烈火中化灰,只留下一句“宁随湘水逝,不受小吏辱”。 消息传至北平,燕王朱棣站在王府滴水檐下默立许久。庭院里的青砖地被雨打得湿亮,映着他铁青的脸。 幕僚姚广孝在此时踏入庭院,身后跟着十余名杂役。一行人手上提着蒙着黑布的竹笼,笼中不时传出嘎嘎声。朱棣皱眉盯着这怪诞的队伍:“道衍和尚,这是什么名堂?” 笼布掀开,露出拥挤的鸭头和鹅冠。朱棣先是一愣,随即怒意上涌:“燕王府成了什么?要办鸡鸭场不成?荒唐!”侍卫们屏息凝神,大气不敢出。 姚广孝挥手屏退众人,待院中只剩二人方才开口:“朝廷派的锦衣卫日夜盯着王府,厨娘买把葱蒜都记档造册。殿下招纳的人手、采办的物品,哪件逃得过他们的眼睛?” 见朱棣沉默,老和尚走近一步低语:“若府里养上几百只鸭鹅,每日要多少人喂食?多少人清理?新进的杂役名册只需在养鸭册上记一笔,兵丁就能顶着鸭倌的名头入府。那些运谷糠的车马...”他故意停顿,看到朱棣的眉头忽然舒展。 竹笼里的鸭群突然骚动,此起彼伏的鸭鸣声盖过雨声。姚广孝用树枝敲打笼子,引得鸭叫更烈:“这声浪能盖住多少动静?后院工匠打铁的叮当、兵卒操练的呼喝,混在鸭叫里可还算声响?” 朱棣倏然转身,眼中寒光迸射:“外人会当我朱棣被吓破了胆,整日只会伺候扁毛畜 生。”随即爆发出洪亮的笑声,“妙!真妙!”当即令管家把后花园荷花池改作鸭塘,放出话要当“北平第一养鸭人”。 一夜之间,“燕王醉心养鸭”成为市井笑谈。北平茶馆里,说书人编排出“鸭子托梦送祥瑞”的段子逗得满堂哄笑。这荒唐事成了街巷中最俏皮的下酒菜——威震塞北的燕王殿下,竟沉迷于养鸭这等琐碎事。 应天府皇宫内,密报呈至朱允炆案头:“燕王日持竹竿赶鸭,每得肥鸭则喜形于色。”齐泰指着奏报对黄子澄笑道:“湘王自焚把他吓软了骨头,竟弄些扁毛畜 生排遣愁绪。”黄子澄深以为然:“此人已不足惧。”锦衣卫的暗探被成批抽调,转往盯防更有威胁的宁王。 然而在鸭塘西侧的水榭里,画风截然不同。三三两两的“鸭倌”在水榭中走动,他们递送的信笺密报堆满朱棣案头——这些精壮的汉子皆是隐匿的亲卫。后院终日传来打铁声响,锻锤的铛铛声与聒噪鸭鸣混成一片,将三十副铁甲改作百副重甲之事遮掩得天衣无缝。 燕王府的采购单悄然膨胀。建文元年(1399年)正月,王府购粟米三百石,账簿注明“鸭食”;三月,清点入库的铁料比年前增加五倍,附注“修鸭栏用”;五月,新募杂役百二十人,花名册上统一标注“鸭场帮工”。当五十匹战马驮着草料进后门时,守卫只当是喂鸭的干草——包裹在草料里的,正是从大宁卫秘密运来的角弓。 六月盛夏,鸭群突然爆发“瘟病”。连续三日,王府派出十几波人马分头采买草药。北平城门守将检查某辆草药车时,发现车厢夹层里塞满箭簇,领队从容出示燕王府腰牌:“给鸭治病要紧。”卫兵忙不迭放行。 七月流火,建文帝削藩令终于降临燕王府。当钦差高举圣旨踏入前殿时,后院池塘正上演着离奇一幕:几百只鸭鹅在刀光中被驱赶得惊飞乱窜,鸭鸣声浪里夹杂着兵甲铿锵。等钦差听出异样冲向二门时,铁闸轰然落下——朱棣身披重甲立于城楼,下方八百亲兵在鸭毛飞舞中列阵完毕。靖难大旗伴着漫天鸭毛缓缓升起。 九年后的秦淮河畔,已成为永乐皇帝的朱棣与姚广孝临窗对饮。窗外鸭群游过,嘎嘎声仿佛当年北平的号角。“世人皆道和尚送我一顶白帽,”朱棣忽然笑指水中鸭群,“却不知还送了这支鸭兵。”姚广孝合十微笑,杯中酒液映着两只惊飞的野鸭,翅影划过紫禁城的金瓦红墙。

![因为一部扑了直接把所有武侠一杆子打死了[汗]](http://image.uczzd.cn/3534350195140232686.jpg?id=0)