在这个科技迅猛发展的时代,智能化已经深入人们生活的方方面面,汽车行业也不例外。曾几何时,汽车仅仅是人们日常出行的工具,但随着科技的进步,汽车的智能化进程正在重塑这一传统观念。如今,开车不仅意味着驾驭一辆机器,而是逐渐演变为人与技术之间深度融合的体验。不同于一些潮流追随者,宝马却选择了主动拥抱这一场变革,力图在智能化大潮中坚定步伐,树立起新标杆。然而,智能化真的能解放人类,还是让我们渐行渐远?

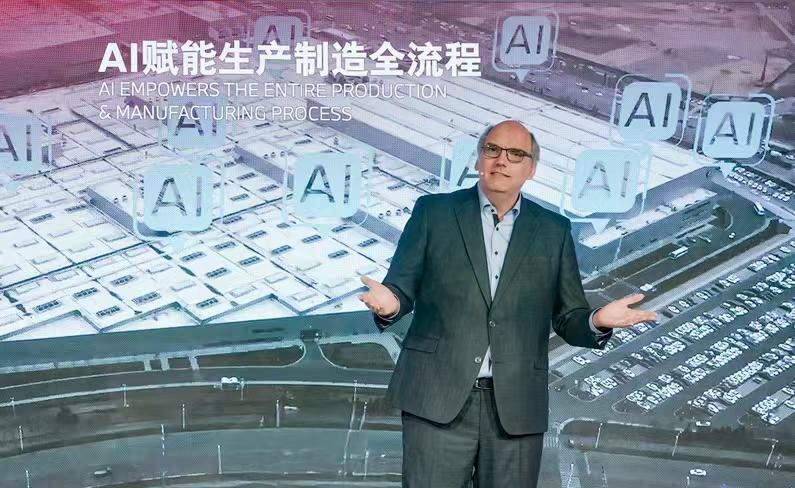

在近日的“2025宝马中国创新日”活动上,宝马宣告其智能驾趣步入2.0时代。显然,这一表态不仅是对未来愿景的展望,也是对目标市场的清晰把握。在整个汽车行业普遍追求智能化的浪潮中,宝马并非随波逐流,而是选择了一条自我定义的道路。宝马总裁戴鹤轩博士曾指出,人工智能的目的不是创造比人类更聪明的机器,而是希望通过智能技术与驾驶之间的重新定义,让驾驶不仅仅依赖于机械操控,更成为一种智慧的体验。

这个理念引起了不少争议。在“智能化”的道路上,有人批判宝马是在逐步剥夺驾驶者的乐趣,存在“智能过度”的风险。但反过来想,是否只有在驾驶者的双手被放开后,驾驶的自由才能够真正被释放呢?这正是当前技术发展与人类体验之间的另一场辩论——我们究竟要以何为本?是追求便捷,还是珍视人类本能对速度与自由的真实追求?

实际上,宝马在智能化设计的背后,早已透视了这些挑战与机遇。与一般厂商不同的是,宝马在智能座舱设计中坚持以驾驶者体验为核心。比如,宝马推出的“视觉锥”概念,让驾驶者在高速行驶的过程中,能够更专注于驾驶而非分散注意力到各种屏幕和信息。宝马通过这种方式,旨在将核心驾驶信息集中于驾驶者的视野范围内,尽可能减少视觉的切换与干扰。这是对信息传递效率的极致追求,更是对驾驶者安全的深刻考虑。

近几年,随着中国市场的快速崛起,宝马更是大力投入,建立了SkyLab人机交互用户体验研究中心,专注于本土化研发。通过对600万中国消费者的细致研究,宝马发现了中国车主不同于其它国家的用车习惯,这促使他们对多项功能进行了针对性的设计,从而提升驾驶的舒适度和安全性。例如,为中国用户定制的“视平线大屏看歌词”功能,虽然听起来是小事,但它反映了宝马在细节上对用户使用习惯的重视。

在与华为及阿里巴巴的合作中,宝马再次展现了敏锐的市场洞察力。这不仅表明宝马对中国市场高度重视,更展示了其通过独特的技术路径与本土供应商深度合作的愿景。未来,借助阿里巴巴的大语言模型,宝马的新一代智能个人助理将能实现更为自然的拟人化交互。在这个过程中,宝马不再将智能设备作为驾驶的附属品,而是将其深融入汽车设计的“骨骼与血脉”中,力求真正实现智能与驾驶的和谐美。

这样的进步并非孤立存在。根据2022年全球汽车智能化市场报告显示,智能汽车市场的年复合增长率预计将达到20%以上,尤其是在中国市场,智能化技术的应用越来越深入,消费者对于智能驾驶的需求急剧上升。而宝马的这一系列举措,显示了其敢于在这个竞争日益激烈的市场中,挑战自我、超越自我的决心。

或许有人会问,智能化究竟能够为整个行业带来怎样的变革?从长远来看,智能化并不仅仅是将科技与汽车的结合,更多的是促进人们生活方式的变化。对于那些习惯了传统驾驶体验的人而言,智能化可能会带来焦虑与抵触,但如果从更广阔的视角来看,智能化的进程不会停下脚步,相反,它正在推动驾驶体验向更高层次发展。宝马正是一个积极探索这一发展方向的品牌,他们的成功不仅在于销量的提升,更多在于其对驾驶所赋予的新定义。

智能化的未来如同一把双刃剑:一方面,它将解放部分驾驶者的时间与精力,让他们在驾驶过程中更加悠闲;另一方面,它也可能导致人们对于驾驶本身的感知发生改变,甚至可能让人们逐渐丧失对驾驶的热爱。可见,如何在智能化与驾驶乐趣之间找到平衡,是所有汽车制造商需要面对的课题。

随着智能化技术的不断演进,汽车的意义也在悄然改变。宝马在 intelliDrive 技术的基石之上,针对自驾车的理解与现实进行了一系列的创新研究。他们努力将“全面智能”与“驾驶乐趣”有机结合,让车主不再仅仅是一个被动的乘客,而是可以根据自身需求,自由选择驾驶模式与智能交互的参与者。

可以看到,宝马在这个过程中不仅是遵循市场趋势,更是坚持自己的品牌理念与价值观。其全新的信息交互方式与个性化服务,对传统汽车行业提出了挑战,同时也为其他汽车制造商提供了新的思路。未来的汽车将不仅仅是代步工具,而将成为连接科技与人的桥梁。

在当前全球汽车产业的智能化浪潮下,任何尝试改变的品牌都需要对市场和顾客有深刻的理解。了解不同地区用户的需求与习惯,制定适合当地市场的创新方案,或许是每个寻求突破的汽车品牌都必须面对的命题。在这个充满机遇与挑战的时代,宝马的努力与探索为未來的汽车产业提供