赵国多以其机动性战胜秦国,但长平之战作为消耗战其未必可以支撑

长平之战是秦赵之间的战略决战。此战,赵军遭到毁灭性打击,秦一统天下只剩下时间的问题了。

提起此战,人们多讥讽赵括“纸上谈兵”,认为是赵括书生误国!而另有很多朋友则认为:无论上不上赵括,赵国都是干不过秦国的,廉颇也打不过秦国······

那么,赵国是不是从一开始就没有赢得长平之战的希望呢?

真打不过长平之战赵军是真打不过秦军。长平之战一开局,廉颇就接连被秦军击败。

首先是前哨战。赵军先锋与秦军斥候军交战,惨败,稗将赵茄被杀。随后,秦军又进攻,夺二彰四尉。赵军筑垒防御,秦军进攻,又“攻其垒,取二尉;败其阵,夺西壁垒”。最后,廉颇凭山险坚垒,坚守不战,才稳住了局势。

廉颇已是此时赵国经验最丰富,能力最强的将领了。以此来看,赵军是真打不过秦军。

很多朋友可能“不服气”,赵军又不是没有打赢过秦军,怎么这次就打不过呢?

长平之战以前,长平之战以后,赵军都多次击败过秦军。但长平之战赵军是真打不过秦军。

阏与之战示意图

赵军击败秦军,多是靠的机动优势。当初赵奢与秦军战于阙与,先假装不去打,然后突然快速进军,控制高地,一举取胜。后来,李牧屡败秦军,基本套路也是巧妙机动。创造局部优势然后一战而胜。这些胜利无不是在名将的卓越指挥下,充分发挥赵军机动能力强的优点,在局部创造出优势然后一举取胜!而但凡是双方正面硬打,赵军都会吃亏。华阳之战、光狼城之战等一系列交战中,但凡正面决战,赵军都要吃亏。

当初阏与之战,秦将被赵奢欺骗、麻痹,因此被赵军大败。如今,长平之战,秦军目标明确、攻势凌厉,双方主力迎头相撞,赵军施展运动的能力也就难以施展了。如此,赵军要在长平击败秦军,实际上也就没有希望了!

耗得过吗?在接连交战失利后,作为曾经击败过秦军的将领,廉颇看出双方此时战力的差距,遂转入坚壁防守,稳定战线。

作为一代名将,廉颇这是做到了知己知彼,做出了选择。如此,战线暂时平静了下来。那么,如果耗,赵国耗得下去吗?

很多朋友认为:秦国经济远胜于“胡服骑射”的赵国,耗下去秦国是可以轻松取胜的。这是想当然了。耗下去,谁都不好过。

1、秦国的经济优势并不如想象的那么明显

一提到秦国,必是沃野千里、天府之国。

战国形势图

实际上,在长平之战时,都江堰、郑国渠都还没有修建。巴蜀地区不但不能给关中输送,还需要关中支持。何况,巴蜀当时的主要战略意义是顺流压制楚国,但要支援对山西、河北的作战,巴蜀之粮要先翻蜀道之难进入关中再东去,效率十分低下!

关中地区虽然已经开发程度较高,是秦国主要粮仓,但干旱问题、盐碱地问题仍然没有得到解决,与后来秦汉时的“沃野千里”还是有不小差距的。而河内地区虽然是富庶之地,但是大秦在关外新征服的地区,当时处于三晋的半包围之中,也不便过大征发。直到后来赵括被围,胜负很快就能决出时,秦王才亲自来河内,不惜代价地全面征发。此外,陇西、北地、上郡、九原等地,则为游牧地区;而新征服的楚国南方大片地区则与长平前线过于遥远,远水难解近渴。

而当时的赵国,正经历过“民富而府库足”,也不是那么穷。

所以,经济上,秦国有优势,但并不是压倒性优势!

2、长平战场运输

长平战场距离关中比较遥远,而距离赵国的经济中心则非常近。就运输条件来说,双方皆能部分使用漕运,运输压力不大。不过,距离摆在那里,就补给长度来说,秦国稍微吃亏。何况,韩上党之民当时支持赵国,他们自然能够承担后勤运输等工作,很大程度上降低赵国本土的运输压力。

3、秦国刚刚打过三年的对韩战争

在长平之战前,秦军已经进行了长达三年的对韩国作战。尽管秦国取得了重大胜利,但胜利果实尚未消化即投入了对长平之战。总之,如此大规模的战役,对赵国是第一次,对秦国同样是第一次。

白起

后来,长平之战结束后,白起称秦国“国中空”,并非虚言,秦国扛得也非常勉强!所以,耗下去,赵国的国力会吃亏,但也绝不是那么明显的劣势!双方都是透支国力地耗着!

4、赵国并不是完全耗不起!

不要小看赵国的国力!在后来赵括率军增兵长平之前,廉颇所率的部队约在20万左右。

20万左右的仗,赵国耗得起吗?赵武灵王就以20万之众,持续对中山打了5年:“赵以二十万之众攻中山,五年乃归。”那是在赵武灵王变法之初,此后,赵国吞并了中山,又经赵惠文王的税收整顿,财力又有了大增长!所以,廉颇继续耗,赵国至少一时半会是耗得起的!

赵国没有那么穷!

当然,不是说赵国耗得过秦国。只是要强调:赵国并不是一点都耗不起!不是那种耗上几个月就工资都发不出的。那些认为赵国是因为耗不起而不得不主动出击的说法,并无史料佐证。

赵向齐借粮的史料被广泛引用,史书明载在周赧王五十六年(前259年),也就是长平之战结束后。当时秦军长驱直入攻入赵国核心地区,赵国“坚壁清野”。白起称,秦军当时如果要“掠其野,必无所获”,生产无法持续,自然要借粮!

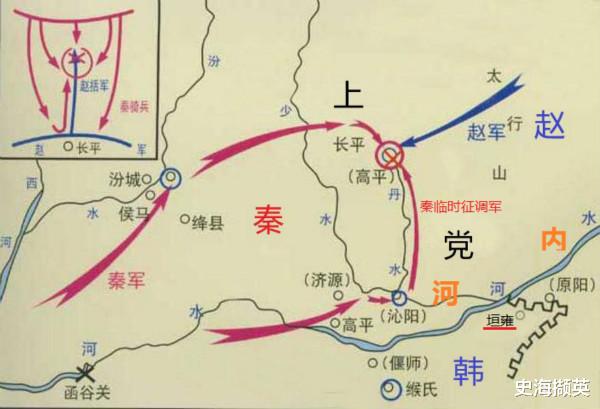

长平之战示意图

何况,如今回头看,知道长平之战秦国能歼灭赵军主力,自然会认为秦国不惜代价地耗是值得的。但是,对当时的秦国人来说,能否歼灭赵军主力,能够歼灭多少赵军,都尚成疑问,虽然知道自己耗得过,但如果消耗大量国力,是否划算,是需要考量的!

耗到这个时候,双方拼的是国力,更是意志力和谋略能力。

伐交,是胜负关键而无论是拼意志力还是拼谋略,关键是在伐交战场上!

此时,伐交就是胜负关键!秦国对此就有很清醒的认识。“秦计曰:‘齐楚救赵,亲则退兵,不亲遂攻之。’”

同样,赵国君臣也认识到了这一点。廉颇交战不利,年轻的赵王第一反应就是自己亲自率军“束甲而趋之”,援助廉颇。赵臣楼昌、虞卿都表示要通过外交来解决问题!

双方都认识到:伐交已经是关键战场!

对赵国有利的外交环境而当时的外交环境原本对赵国是极为有利的。

在过去的一段时间里,秦国暴打过韩、魏、楚等国,撺掇过伐齐,尤其是围攻过、攻下了楚国都城郢,焚了楚国先王陵墓······

战国形势图

所以,长平之战前,赵国在“国际”上是比较有利的。

虽然赵国与齐、魏也打过,但是,在抗秦一事上,大家还是保持着不错的合作关系。秦攻魏,赵国出兵援救过;赵与秦战于阙与,魏国公子咎率军驻安邑,威胁秦军后路;而在5年前,赵孝成王刚上位时,秦国攻入赵国,齐国也出兵来救赵······

此外,刚刚从白起征伐中慢慢缓过劲来的楚国也有援救赵国的能力。魏、楚联合,则可能将后来邯郸之战时救赵一事提前上演。

可以说,此时的环境对赵国是极为有利的。赵国即便不能领导各国一起击败秦国,争取一两个诸侯支持赵国,争取全身而退还是很有可能的。

伐交不利然而,在伐交的艺术上,赵秦的差距却比战场上还要大!

赵国在“伐交”上,有两种意见。楼昌认为:“无益也,不如发重使为媾。”虞卿则认为:“王听臣,发使出重宝以附楚、魏,楚、魏欲得王之重宝,必内吾使。赵使入楚、魏,秦必疑天下之合从,且必恐。如此,则媾乃可为也。”

虞信

赵王采纳了楼昌的意见,直接去媾和。虞卿表示:“王不得媾,军必破矣。天下贺战者皆在秦矣。郑朱,贵人也,入秦,秦王与应侯必显重以示天下。楚、魏以赵为媾,必不救王。秦知天下不救王,则媾不可得成也。”“应侯果显郑朱以示天下贺战胜者,终不肯媾。长平大败,遂围邯郸,为天下笑。”

为了进一步稳定外交形势,秦国直接许诺把原属于韩国的一些地方划给了魏国,劝其不要救赵!如此,楚、赵等国在整个长平之战期间,都坐观!此外,赵国还曾派人到齐国去求粮,但齐王拒绝了!

如此,长平之战,最后回到了赵秦单挑上!

最终选择:换将决战赵王连续催促廉颇出战,廉颇皆拒绝。最后,赵王选择了换将决战!

或许,赵王想起了当年的阏与之战。“秦伐韩,军于阏与。王召廉颇而问曰:‘可救不?’对曰:‘道远险狭,难救。’又召乐乘而问焉,乐乘对如廉颇言。又召问赵奢,奢对曰:‘其道远险狭,譬之犹两鼠斗于穴中,将勇者胜。’王乃令赵奢将,救之。兵去邯郸三十里,而令军中曰:‘有以军事谏者死。’秦军军武安西,秦军鼓譟勒兵,武安屋瓦尽振。军中候有一人言急救武安,赵奢立斩之。坚壁,留二十八日不行,复益增垒。秦间来入,赵奢善食而遣之。间以报秦将,秦将大喜曰:‘夫去国三十里而军不行,乃增垒,阏与非赵地也。’赵奢既已遣秦间,卷甲而趋之,二日一夜至,今善射者去阏与五十里而军。军垒成,秦人闻之,悉甲而至。军士许历请以军事谏,赵奢曰:‘内之。’许历曰:‘秦人不意赵师至此,其来气盛,将军必厚集其阵以待之。不然,必败。’赵奢曰:‘请受令。’许历曰:‘请就鈇质之诛。’赵奢曰:‘胥后令邯郸。’许历复请谏,曰:‘先据北山上者胜,后至者败。’赵奢许诺,即发万人趋之。秦兵后至,争山不得上,赵奢纵兵击之,大破秦军。秦军解而走,遂解阏与之围而归。”

赵奢用自己的行动证明了他没有吹牛!恰好,秦人派间谍散布谣言,称他们不害怕廉颇,只害怕赵奢的儿子赵括。于是,赵王选择了以赵括为将,增加兵马,实施决战!

赵括

在赵括上任的那一刻起,就注定了他必然要主动出击,实施决战的!秦人得知后,悄悄换上了白起。后面的事情,大家都知道了!

但是要特别留意的是:赵王决心决战,在当时并不是特别愚蠢的决策。赵王决心出击,确实是一场豪赌,但是,以当时的一般经验来看,这不是一场特别愚蠢的赌博。

长平之战是历史上规模最大的一次歼灭战,前无古人。

如此大规模的歼灭战,超出了当时所有人的想象。所以,赵王换将增兵,发动决战,是豪赌。赌赢了,击败秦军,一举而得地位紧要的韩上党十七城,这个诱惑是巨大的!赌输了,以当时的一般经验,不会是一场特别大歼灭战,最多也就是出击失利,损失部分兵力而已,赵国的主力总不至于灰飞烟灭!只是,赵王或许想不到,秦军立刻换上了白起,并且隐瞒了这一情况!

赵孝成王

换上白起,意思很明确:打大歼灭战!也就是说:长平之战期间,赵王的决策并不愚蠢,他的抉择符合当时的一般经验。实际上,从赵孝成王一生的表现看,他并不是一个庸碌之君。甚至如果把战国所有国君放一起排名的话,赵孝成王至少可以达到中上水平!

只是秦昭襄王君臣的想象力和谋略,白起的用兵之能和军事创造力,都超出了赵王的想象,超出了那个时代!

有机会取胜吗?如此,赵国有机会取胜吗?

1、如果是要歼灭秦军,基本上没有机会

无论是廉颇还是赵括指挥,在长平这个地方主力硬刚,赵军确实都明显不如秦军。所以,除非秦军在指挥上犯下极为愚蠢的错误,赵军不可能歼灭秦军。

2、以逼退秦军为目的,赵国的机会是非常大的

这主要是因为:赵国的外交余地非常大。

赵孝成王在外交上操作失误,导致自己拱手让出了外交上的主动权。但是,即便如此,赵王的外交回旋余地仍然很大。

长平之战期间,赵国游说齐国时,没有给出任何实际利益,只是以所谓“唇亡齿寒”的说辞来扯!甚至在整个长平之战期间,没有出现赵国在外交上要通过特别出让利益来争取同盟的记载!倒是秦国,除了恐吓、迷惑外,还许诺给魏国一城······

春申君

相反,在长平之战后,赵国采取虞卿之谋:将原本要割让给秦国的六座城转让给齐,封地给楚国掌权的春申君······

如果长平之战期间,赵王采取了虞卿的外交谋略,那么,赵国完全不必被迫进行冒险决战,而能达到逼退秦军的计划!

3、即便失利,遭到歼灭性打击的机会其实也是不大的

即便赵军最终搞不过秦军,其实遭到歼灭性打击的机会也是不大的。

赵国换上赵括指挥出击。

赵括的军事才能如何,如今有一定的争议。但是,无论如何,赵括出击后,后方被秦军小股部队攻陷、粮道被断绝,这些既是白起指挥巧妙,同时也都是赵括在指挥上的不严谨慎重。

完全应该相信:如果当时指挥赵军的是经验丰富的廉颇,那么,赵军仍然会在出击中失败,但无论如何不可能如赵括指挥一样:全军陷入粮道断绝的绝地!

输是正常的,但输成这个样子,是原本可以避免的!

长平之战第二阶段示意图

长平之战,该不该打?该打!荀子曾说:韩国与赵国相邻,赵国始终不能拿韩国怎么样,就因为韩国占有上党部分地区。韩国的上党之地如果归了秦国,那么,赵国就要被完全压制了!所以,出兵上党,不是因为贪恋什么17个城池,是为了国防安全,必须打!

长平之战,是不是打不过?如果是双方卯足了劲对决,在长平这个地方,赵国的机动灵活的作战特点难以发挥,在这里对抗秦国确实差点意思,真打不过!但是,长平之战,赵国原本拥有得利的条件!廉颇虽连败,但在长平稳住了战线!如果赵国利用外交有利条件,积极施展外交,那么是完全可能逼退秦军的。

而看地图就知道:只要秦军大军撤退,同时赵军仍在长平,赵国在韩上党的争夺中是天然有优势的!所以,长平之战,对赵国而言本是一场进退自如的作战。一旦取胜,就能夺取韩上党,改善其在与秦国竞争中的不利地位,增强其在诸侯中的号召力。如果失利,赵国也拥有全身而退的余地。

只是,年轻的赵王拱手让出有利的外交环境,在军队战斗力表现已经不如对手的情况下,押宝给赵括,企图一战破敌。如此,长平成了赵国致命的痛!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。