在林彪飞机失事39年后,美国公布了一段黑匣子中仅有的五分钟录音。这段录音不仅没有解开谜团,反而让人更加困惑。那么,这段录音到底揭示了什么?为什么它会引发更多的疑问?

1971年9月13日凌晨,时任国家领导人的林彪在策划推翻政府未遂后,带着家人仓促登机逃离中国。然而,这架飞机最终在蒙古的温都尔汗地区坠毁,事件震惊全国。林彪曾是新中国的重要军事领袖,位列十大元帅之一,他的这一行为不仅背叛了国家,也结束了自己的政治生涯。

机上九名乘客全部不幸丧生,无人幸存。

听到这个消息,周总理和毛主席在震惊之余,心中也充满了疑问:一架状况良好的飞机,为何会突然失事?

【林彪坠机的谜题】

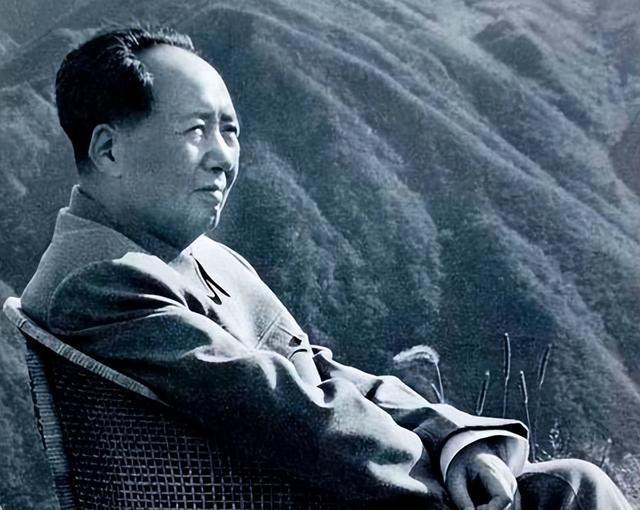

林彪在党内地位显赫,作为毛主席指定的接班人,位居中央第二把手。然而,他并不满足于此,野心膨胀,试图通过极端手段夺取国家最高权力。为此,他策划并实施了反革命政变,甚至企图暗杀中央领导层成员,以实现其政治野心。

1971年,他的阴谋被揭穿后,匆忙搭乘飞机逃离了祖国。

与此同时,针对林彪的抓捕行动正在紧张展开。中南海作为中央领导人的驻地,已进入最高级别战备状态,采取严密防护措施,全力确保毛主席的安全。

毛主席听到林彪叛逃的消息时,只是淡淡地叹了口气,显得十分无奈。

没人能约束他的行动,既然他执意离开,那就随他去,不必强行挽留。

林彪的逃亡并非一时冲动,而是经过长期策划的。

在计划逃亡的前一天,即9月12日傍晚6点,林彪已经将他准备用于逃跑的三叉戟飞机从北京转移到了山海关。

当时普遍猜测,林彪选择向北飞行,可能是为了前往苏联,因为当时中苏关系正处于紧张状态。

根据机场地勤人员的描述,第二天凌晨林彪的飞机起飞时,油箱里只有12.5吨的燃油。这一情况令人感到不解。

林彪的飞机燃油储备仅为12.5吨,而山海关到苏联的航程至少需要20多吨燃油,这意味着他的飞机无法完成这段飞行。

林彪这个人,做事向来谨慎,逃跑计划肯定提前谋划好了。以他的性格,绝对不会忽略油量这么重要的细节。那么问题来了,他到底想去哪儿?油量计算得这么精准,目的地肯定不远,但具体是哪个地方,现在还说不准。不过有一点可以肯定,他选的地方一定是他认为最安全、最适合藏身之处。

令人费解的是,既然燃油储备不足,若确实打算飞往苏联,理应采取最经济的直线航线以节省燃料。

令人意外的是,林彪所乘的航班在整个航程中表现得异常缓慢。

通常情况下,三叉戟飞机按照标准操作流程,仅需几十秒即可达到指定巡航高度。这种高效的爬升能力使其能够迅速进入稳定飞行状态,确保飞行任务顺利进行。飞机的设计优化了上升性能,从而在短时间内完成高度转换,满足航空任务的需求。

林彪乘坐的飞机在起飞后,花费了整整二十分钟才达到标准飞行高度。

当飞机进入巡航阶段后,它却在山海关机场上空不断盘旋,这种操作无疑加剧了燃油的浪费。这样的飞行方式不仅没有效率,反而增加了不必要的油耗。

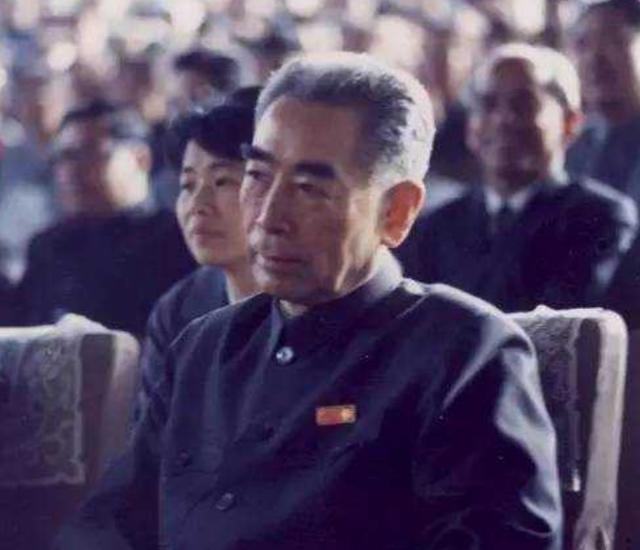

当林彪乘机出逃的消息传来,周恩来立即通过空中通讯向他发出呼吁,劝其返航,并承诺无论林彪在何处降落,都将亲自前往迎接。

林彪为何保持沉默?是心中有鬼,还是彻底失去联系?

在林彪飞机失事后,中国迅速采取了行动。驻蒙古大使和调查团队第一时间奔赴坠机地点,旨在查明事件的具体原因。这一举措显示了中国政府对此次事故的高度重视,以及迅速反应的能力。通过实地调查,期望能够收集到关键证据,从而为后续的事故分析提供坚实的基础。这种及时的应对措施,不仅有助于厘清事故真相,也体现了中国在处理紧急事件时的专业性和效率。

就在我国驻蒙古大使还没摸清头绪的时候,蒙古副外长突然发难,指责中国一架军用飞机在蒙古境内坠毁,声称这是中国对蒙古的欺凌行为,严重侵犯了蒙古的国家主权。

鉴于中蒙关系正处于敏感时期,为避免事态升级引发外交纠纷,我方在安抚蒙古外交官的同时,明确表示将迅速展开调查,并及时向蒙方通报调查结果,确保事件得到妥善处理。

周总理得知这个消息后,语气中透着无奈,还夹杂着些许感慨。

这种结果或许对他来说是最合适的。

曾经声名显赫的军事统帅,最终却因自己的错误决策而命丧烈焰之中,这样的结局实在令人感慨。

9月14日下午,根据周恩来的安排,为了控制事态发展,林彪飞机失事的消息没有立即对外公布,而是先进行内部调查。

关于遗体的处置安排,经过尸检后,遗体将被火化处理。我们会尽最大努力将骨灰运回国内安葬。但如果蒙古当局不同意放行,则将在当地进行土葬。这是经过慎重考虑后的处理方案,既尊重了遗体的尊严,也考虑了实际情况。我们将根据蒙古方面的最终决定,选择最合适的安葬方式。

然而,蒙古方面迅速将飞机失事的消息通知了苏联。

苏联利用地理上的便利,将林彪的遗体头部带回国内,这一举动背后有何目的?

【黑匣子下落不明】

苏联方面决定带走林彪遗体的头部,主要是由于坠机现场的九具尸体在火灾中严重损毁,无法通过外观确认身份。

鉴于林彪在苏联疗养期间曾留下牙齿记录,我们请求苏方提供相关档案,以便用于确认林彪遗体的身份。

出乎意料的是,苏联方面在得知这一情报后,立即派遣人员将遗体的头部切割下来,并迅速运往莫斯科进行身份鉴定。

苏联不仅带走了遇难者的遗骸,还抢先收集了飞机碎片和其他关键证据。

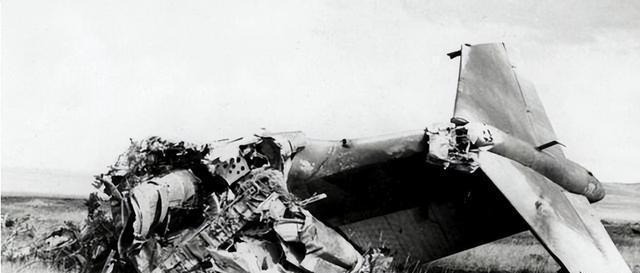

中国救援队于9月14日抵达事故现场后,只看到九具被白布覆盖的无头遗体,以及一架已损毁的飞机残骸。

飞机坠毁现场的关键证据,包括飞行记录仪、动力装置以及重要文档,全部消失无踪。调查人员在搜寻过程中发现,这些核心物证均未能找到,给事故原因分析带来了巨大困难。失事飞机的关键数据载体和核心部件离奇失踪,使得事故调查工作陷入了僵局。

我们多次向苏联提出要求,希望他们能交还失事飞机的飞行记录仪及其他关键证据。然而,当时中苏关系紧张,苏联不仅拒绝归还,还矢口否认曾提前抵达现场并带走相关物品的事实。

苏联采取这一行动,很可能意在获取我国的核心情报。为了不引起外界怀疑,苏联在完成调查后选择不公布相关结果。

林彪飞机失事的事件至今仍是一个未解之谜。

这表明飞机失事并非突发意外,而是经历了逐渐恶化的过程。在最终坠毁前,机组人员已经察觉到异常情况,并有足够的时间采取应急措施。这种预警机制让乘客们能够做好迫降准备,说明事故的发生存在明显的征兆和缓冲期。

什么原因导致了飞机的失事?

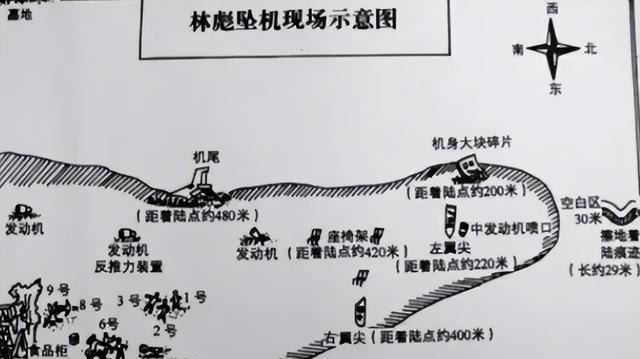

最初,调查人员通过观察机身残留的约30厘米破损,推测这架飞机可能遭到了导弹袭击。

实际上,中央获悉林彪出逃后,并未采取追捕行动,而是持一种放任自流的态度。正因如此,当林彪飞机失事的消息传来时,我方才会感到如此意外。

从苏联和蒙古的角度来看,他们根本不可能用导弹打林彪。对苏联来说,林彪要是真跑到他们那儿,反而正中下怀,因为他们能从他嘴里套出不少中国的秘密。

蒙古在外交策略上始终在中苏两国之间摇摆,但始终不敢采取任何可能激怒中国的行动。

最终,燃料耗尽被认为是飞机失事的主要原因,这一观点得到了广泛认同。从机身破损的形态分析,裂痕特征更符合内部爆炸所致。

然而,部分目击者对事件提出了疑问。他们声称,亲眼看到林彪坠机后的大火持续燃烧了很久,这种情况与飞机燃油不足的说法不符。

据知情苏联专家透露,尽管他们长期对事故细节保持沉默,但在接受澳大利亚媒体采访时曾透露,黑匣子中并未记录到与地面的通话内容。关于林彪的死亡原因,在苏联方面仅有勃列日涅夫等四位最高层领导人掌握实情。

蒙古官方推测,坠机事件可能与机舱内的冲突有关。这一判断基于现场勘查结果:在飞机残骸中发现了八支手枪,其中一支处于待发状态。这一发现表明,机舱内可能发生过激烈对抗,进而导致飞机失控坠毁。

关于飞机失事的真实原因,目前存在多种说法,真相到底是什么?

2010年,关于林彪坠机事件的真相似乎即将被永久尘封,然而,一段黑匣子录音的突然出现,彻底打破了这一局面,引发了全球范围内的巨大震动。

【美国曝光黑匣子录音内容】

美国方面披露了林彪专机黑匣子中的关键录音资料,这段音频持续了五分钟,恰好记录了飞机失事前最后时刻的情况。

最初,这架飞机的计划是先前往广州,然后在广州寻找合适的时机转向苏联方向。

曾在空军服役的林立果,此刻察觉到飞机并未按原定方向南行,反而在向北飞行。

林立果直接冲进驾驶室,质问飞行员潘景寅为何擅自更改航线,背后是谁在指使,究竟有何意图。

林立果说话时态度强硬,言辞激烈,情绪显得异常亢奋。

面对林立果的质疑,飞行员潘景寅选择默不作声,未给出任何答复。

林立果怒气冲冲地离开了驾驶室。不久后,一声巨响伴随着刺耳的尖叫传来,飞机瞬间坠毁,录音也在这一刻戛然而止。

这段录音虽然说明林彪的飞机并非一开始就计划飞往苏联,因此只加了12.5吨油,但它对揭示真相的帮助有限,反而引发了更多疑问。

飞机为何在飞行方向出现异常后迅速坠毁?是否机长意识到情况暴露后,选择放弃并导致全体乘客遇难?这一现象可能涉及多种因素。首先,飞行方向的突然改变可能是由于机械故障或操作失误,导致飞机失去控制。其次,机长在紧急情况下可能面临巨大的心理压力,影响其决策能力。此外,航空安全规程和应急程序的执行情况也是关键因素。因此,飞机坠毁的原因复杂,不能简单地归咎于机长的个人行为。

那么,为什么飞机上的乘客还有时间应对坠机?他们是如何预知飞机即将坠毁的?这通常是因为机组人员通过仪表和通讯设备发现了严重故障或紧急情况,如引擎失效、液压系统失灵或机舱失压等。这些情况迫使机组迅速评估形势,决定是否需要采取紧急措施,包括通知乘客准备迫降。此外,现代飞机的设计也考虑到了紧急情况下的预警系统,如自动警报和紧急广播,这些都能在关键时刻为乘客提供必要的准备时间。因此,虽然坠机是突发性事件,但通过机组人员的专业判断和飞机的安全设计,乘客往往能在短时间内获得预警并采取相应的防护措施。

飞机坠毁的原因是否与机内乘客对叛逃事件的态度分歧有关?支持叛逃的一方与反对者之间可能发生了争执甚至冲突,这种内部矛盾是否直接导致了事故的发生?

截至目前,仍缺乏任何实质性证据能够证明机上曾发生争执或冲突。尽管多方调查持续进行,但关于飞行过程中是否存在激烈对抗或打斗的说法,至今未能得到任何可靠资料的佐证。

通过分析录音资料可以发现,潘景寅作为飞行员私自调整飞行航线,这一行为直接导致了林彪专机的坠毁事故。潘景寅的违规操作与此次空难存在明确的因果关系。

潘景寅的死亡情况在九人之中显得尤为异常。

潘景寅的遗体在坠机现场九具尸体中最为特殊,他的尸体是在距离飞机残骸南侧约500米的位置被找到的。与其他遇难者不同的是,他是唯一一个在坠机后爬出机舱的人。

尽管脱离了火焰的直接威胁,潘景寅的身体姿态却显得异常古怪。他面部朝上,双臂向上伸展,双腿分开,脚后跟紧贴地面。这种姿势既像是一个人蹲在地上做出投降动作,又仿佛是从机舱内爬出后,试图努力站起来的模样。

潘景寅显然有着强烈的生存渴望,但最终他依然未能逃脱死亡的命运。

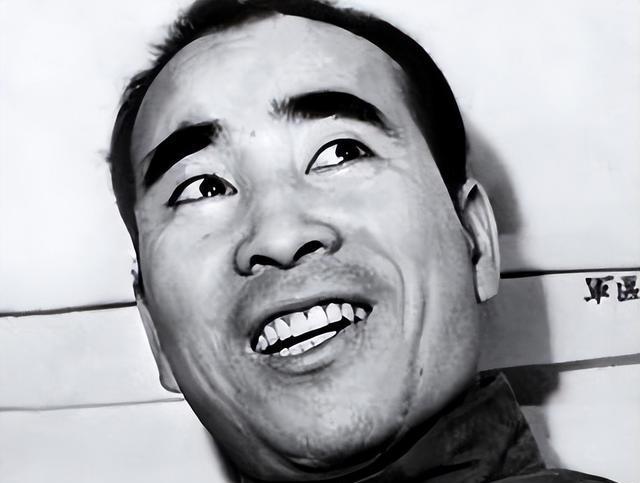

潘景寅1929年出生,从小失去母亲,家里条件很差。14岁时,他就开始给地主放牛,靠这个养活自己。1946年解放战争爆发,他毫不犹豫地放下放牛的活,直接加入了解放军,跟着共产党一起战斗。

潘景寅虽然没有接受过正规教育,但凭借过人的才智,最终被选拔为飞行员。

他痴迷于航空事业,三个儿子的名字都与飞行相关。凭借精湛的飞行技术和诚恳的品格,他经常担任毛泽东、周恩来等国家领导人的专机飞行员。

林彪仓促准备乘专机离开之际,临时通知潘景寅前来协助。

潘景寅的妻子回忆说,9月12日那天晚上,潘景寅原本已经打算休息了,但突然接到通知要去为林彪驾驶飞机。他赶紧整理好随身物品准备出发,临走时还安慰妻子说,估计当晚就能回来。

谁也没料到,这次分别竟成了永别。

林彪飞机失事后,尽管调查显示潘景寅并无过错,但由于当时特殊的社会背景,他的家属仍被当作反革命分子对待,遭受了长期的歧视和迫害。直到1980年,他们才得以重获自由。

潘景寅的妻子始终相信丈夫的清白,认为他并非反革命。为了洗清冤屈,她不断向上级提交申诉材料,经过不懈努力,终于引起了中央的重视。最终,她和潘景寅的冤案得以昭雪,恢复了名誉。

对于九一三事件中林彪坠机一事,邓小平也曾表达过自己的观点。

根据我的分析,那位飞行员应该是个正直的人。当时林彪叛逃,飞行员在飞机上与他发生了激烈冲突,最终导致飞机迫降。遗憾的是,在这场对抗中,飞行员不幸牺牲了。

苏联解体后,原本由苏联政府保管的黑匣子最终被转移到了美国加州大学。这一转移过程与冷战结束后的国际局势变化密切相关。苏联解体导致其档案管理和物品保管体系崩溃,许多重要文件和物品在混乱中流失。美国作为冷战的胜利方,通过各种渠道获取了这些资料,其中包括黑匣子。加州大学作为美国重要的学术研究机构,承担了部分档案和物品的保管与研究任务,因此黑匣子最终被安置在此。这一过程反映了冷战结束后国际力量格局的转变和档案管理的跨国流动。

苏联解体期间,原本负责调查此事的克格勃(苏联军情机构)正处于动荡之中,经历了大规模的清理和机构调整。这种内部混乱可能影响了他们对事故的深入调查。

克格勃特工大量离职后,他们选择了不同的职业道路。一些人加入了其他国家的情报部门,另一些人则成为政治领域的秘密行动者,还有部分人转行做起了咨询工作。这些前特工不再效忠于苏联或俄罗斯,而是转向了国际情报市场。他们不再受限于单一国家,而是为出价最高的雇主提供服务,将专业技能转化为谋生手段。这种职业转型反映了后苏联时代情报人员生存状态的重大变化。

关于林彪飞机失事的重要证据——飞行记录仪,很可能在苏联克格勃机构进行内部整顿期间,通过情报交易渠道,最终落入美国情报部门之手。这一关键物证的流向,与当时苏联情报系统的动荡密切相关。在克格勃进行大规模人员调整和机构重组的过程中,某些内部人员可能利用职务之便,将包括黑匣子在内的机密物品进行非法交易,从而使得这一重要证据被美国方面获得。这种情报交易行为,反映了冷战时期情报战线的复杂性和特殊性,也解释了为何关键证物会出现在美国手中。

对于这个问题,屏幕前的你有什么想法?