美军想起他就胆怯,被毛主席多次接见,92岁被抬进人民大会堂

亲眼目睹5岁的妹妹被日军杀死后,8岁的王占山成为了抗日儿童团的一员。84年过去后,92岁的他被抬进人民大会堂,接受党和人民的崇高敬意。

王占山,1929年12月出生在河北省唐山市一个贫困的家庭,在父母的爱护下洋溢着温暖与幸福。

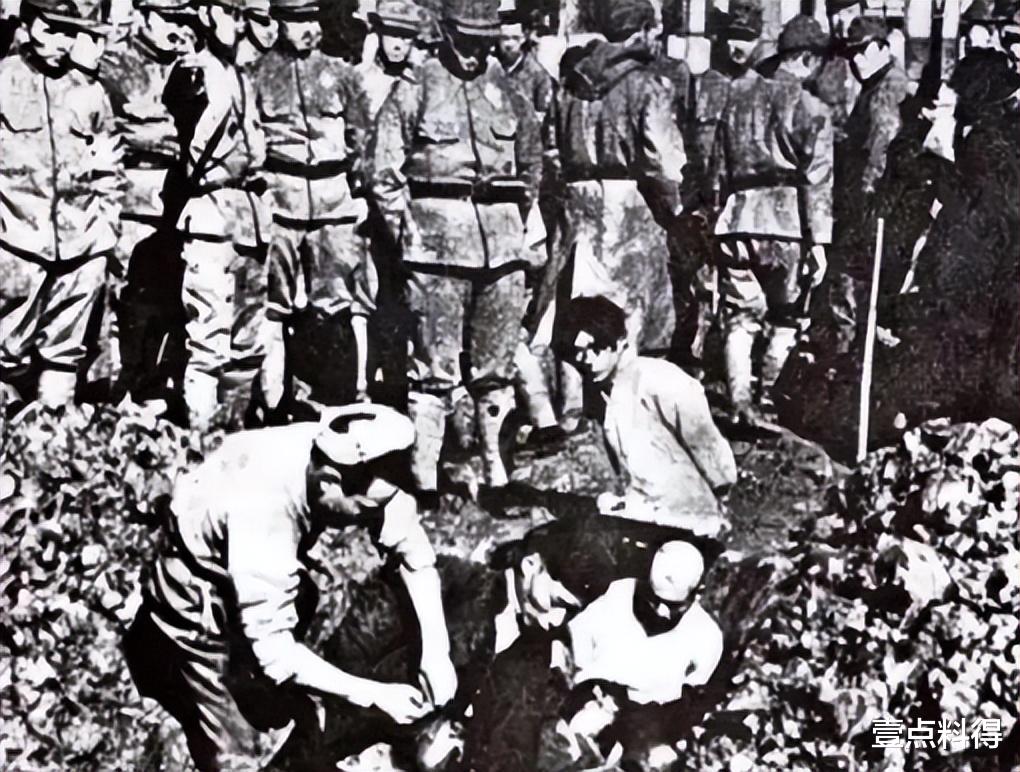

当日本侵华战争爆发的消息传来,所有的宁静都被打破了。王占山所居住的唐山,成为战火的第一线,四处弥漫着硝烟与血腥。无数家庭的亲人、朋友无辜死于战火之中,曾经安宁的家园,被日军的铁蹄践踏得支离破碎。

残忍的屠杀、无辜的百姓、破碎的家园,一切的一切让年幼的王占山无法理解,也无法承受。

年仅 8 岁的王占山,亲眼看见邻居老伯被刺刀挑死在村口,鲜血染红了他日日玩耍的青石板路。最令他肝肠寸断的,是 5 岁妹妹的遭遇。

那日,日军闯入家中,将妹妹当作取乐的玩偶。他们狞笑着强迫孩子吞食饭团,又残忍地用皮靴猛踹她的小肚子,看着食物混着鲜血从孩子口中涌出,竟发出刺耳的狂笑。

小小的身躯在暴打中蜷缩成一团,最终没了动静。

那一刻,仇恨的种子在王占山心中深深埋下,他望着妹妹苍白的小脸,在心里发誓:一定要让这些刽子手血债血偿。

他与村里的许多小伙伴一起,加入了儿童团。这个由年幼的孩子们组成的队伍,承担着侦查、传递信息和保护家园的重任。

他个子虽小,却格外机灵,每天挎着用破布缝制的书包,里面装着红缨枪和联络员给的纸条,在村口的老槐树下站岗放哨。

凭借着一股子机灵劲儿,他很快被推选为儿童团团长,带着小伙伴们在青纱帐里穿梭,为八路军传递情报、监视日伪军动向。

随着解放战争的爆发,王占山已经不再是那个稚嫩的少年,而是一名在战争中逐渐崭露头角的年轻战士。

当得知解放军准备铲除丰南县的国民党守军,却苦于缺乏敌军部署情报时,他毫不犹豫地站了出来:“我去!”

没有真枪实弹,他就和战友用枣木削成手枪的模样,外面裹上红布,远远看去竟有几分威慑力。

他们在县城外围蹲守了三天,终于等到一名落单的国民党士兵。王占山猫着腰跟在对方身后,趁其不备猛地用 “木手枪” 顶住后腰,压低声音喝道:“别动!跟我们走,不然毙了你!”

士兵吓得腿肚子直打颤,乖乖地跟着他们走进了芦苇荡。直到被真正的枪口抵住额头,他才惊觉上当,却已无路可逃。凭借从这名士兵口中获取的情报,解放军一举攻克县城,而王占山也因出色的表现,被批准加入中国共产党,正式穿上了那身梦寐以求的军装。

随着战争的深入,王占山的作战经验与日俱增。辽沈战役,是他参战后的第一次真正的大规模战役。

刚刚抵达东北的他,穿着单薄的衣物,身体很快就被严寒侵袭。尽管身上已布满冻伤,他依然坚定不移地继续着自己作为通讯员的工作。

任何一项任务,他都力求做到最好,无论是夜晚的敌情侦查,还是白天的电台通讯,他总是表现得无比专业,准确无误。

辽沈战役结束后,王占山凭借其卓越的表现,荣获了“艰苦奋斗奖章”。这一奖项不仅是对他个人的肯定,更象征着他那种坚定信念与不屈不挠的精神。

随着解放战争的南下,王占山随军而动,金汤桥战役是他的成名之战。

天津的海河旁,国民党建立了名为“金汤桥”的坚固堡垒,号称是“固如金汤”。

王占山所在的七连接到攻坚任务,密集的机枪火网从桥两侧的碉堡里喷出,指导员马占海刚跃出战壕就被击中。

"跟我上!" 王占山嘶吼着抱起炸药包,借着战友们的火力掩护,在弹雨中蛇形突进,最终摧毁了多个重要目标。

朝鲜战场,九死一生1950年,随着朝鲜战争的爆发,王占山申请参战,成为了第一批跨越鸭绿江的中国人民志愿军战士之一。

与以往的战场不同,朝鲜的战场弥漫着更为浓重的血腥气息。冬天的寒冷比北方更加刺骨,霜雪覆盖了大地,士兵们的身体被寒风冻结,手指麻木到无法操作武器。

但王占山却没有表现出任何畏惧,他深知:若是连这种艰难的环境都无法适应,如何谈得上坚持战斗?

战场上,敌人不仅有着强大的装备,还有着优秀的战术,尤其是美国的空中优势让中国志愿军的战士们面临极大的困难。每一次的敌机轰炸,都会让士兵们感到窒息般的压迫感。

在敌机不断轰炸的日子里,王占山坚持带领战友们进行夜间巡逻,密切监视敌军的动向。越是在这样的情况下,越需要冷静与坚韧。

金城反击战的惨烈程度远远超出了王占山的预料。

作为 54 军 135 师 404 团 3 排排长,王占山带领 76 名战士坚守 408.1 高地。美军的 B-29 轰炸机每天投下数百枚炸弹,阵地被削去三尺土层,战壕里的积水混着血水,泡得战士们的伤口溃烂流脓。

连长牺牲前,将染血的望远镜塞到他手中:"守住阵地,别让兄弟们的血白流!"

从此,这句话成了阵地上的誓言。弹尽粮绝时,他带着战士们从敌人尸体上收缴武器,用石头砸退整营敌军;夜色掩护下,他亲自带队摸进敌营偷运弹药,险象环生中竟扛回 18 挺机枪。

四天四夜里,敌人的进攻像潮水般涌来,又退去,阵地上的喊杀声从未断绝。当第 38 次冲锋被打退后,王占山靠在战壕壁上数着战友的遗体。突然,一颗炮弹在近处爆炸,气浪将他掀进弹坑,碎石嵌入脊背,鲜血浸透了军装。

昏迷前,他最后摸了摸口袋里的入党申请书,那是指导员牺牲前塞给他的,纸页上的字迹已被血水晕染,却仍清晰如昨:"党指到哪里,就战斗到哪里。"

当援军赶到时,阵地上只剩 6 名伤员,王占山的右胸被子弹贯穿,38 处弹孔布满全身,体温低得几乎测不到。野战医院的护士含着泪为他清理伤口,发现他后颈处还嵌着一块弹片 —— 那是他扑在新战士身上挡炮弹时留下的。

昏迷四天后,他在剧痛中醒来,第一句话便是:"阵地... 还在吗?"

得知任务圆满完成,这个经历过无数生死的老兵终于闭上眼,任由泪水滑过满是疤痕的脸庞。此战过后,他被授予 "志愿军二级战斗英雄" 称号。

朝鲜政府颁发的一级国旗勋章在阳光下闪耀,却映不出他心中的痛 ——146 人的连队,最终只有 6 人活着离开阵地。

一名参与进攻的美军士兵战后回忆:“中国人像从地下钻出来的幽灵,每当我们以为占领高地时,他们又从弹坑中爬出来反击。”

“志愿军的胜利不仅是武器的胜利,更是指挥官意志的胜利。”

战争结束后,王占山因其在金城反击战中的突出表现,受到了毛主席亲自接见的殊荣。但他依旧保持着低调的姿态,他从不认为这些荣誉属于自己,而是将其视为对全体战友共同奋斗与牺牲的回报。

英勇一生抗美援朝胜利后,王占山随部队回到祖国。当战友们讨论着如何安置新家时,他却带着妻子儿女住进了安阳军分区的旧营房。斑驳的墙皮剥落着,木地板踩上去吱呀作响,唯一的家具是从朝鲜战场带回来的铁皮箱,里面整齐叠放着补丁摞补丁的军装。

有人劝他向组织申请改善住房,他却摸着铁皮箱上的弹孔笑说:"比起长眠在异国的兄弟们,咱这日子已经甜如蜜了。"

1970 年盛夏,妹妹带着儿子从唐山老家赶来,"你外甥想当兵,跟着你也好有个照应......"话未说完就被他打断:"保家卫国是光荣事,咋成了 ' 照应 '?"

"当年你嫂子生秀香时,我在朝鲜战场守高地,连孩子的第一声啼哭都没听见。当兵不是走亲戚,是把命交给国家。"

最终,外甥被分配到西北边陲的哨所,他在信里写道:"大漠的风沙能磨出真汉子,别丢脸。"

退役后的王占山,回到了家乡,过上了相对平静的生活。从衣食住行到待人接物,始终保持着简朴的作风,不愿享受任何一丝过多的荣华富贵。

即使在他步入老年之后,依然严格要求自己,从未依赖过任何人的帮助,坚持用自己那辆老旧的自行车出行,拒绝了干休所提供的车辆。

他始终认为,自己的一生不该只被铭记为一名“英雄”,更应被记作一个“普通的战士”,为人民、为国家做出了一份微薄而坚定的贡献。

2021年,王占山已经92岁高龄,他被授予了“七一勋章”,这一勋章是对他一生奉献的最高敬意。

为了确保这一仪式的顺利进行,王占山被工作人员小心翼翼地抬进了人民大会堂。走进那座庄严肃穆的建筑时,曾经的铁血战士已经不再年轻,但他的眼神依然坚定如昔。

这枚沉甸甸的勋章,在他眼中不是荣誉的象征,而是 70 多年前金城阵地上那 140 具战友遗体的剪影。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。