1989年刘华清上将回乡,姐姐提一要求,将军含泪拒绝:不合政策啊

中国人认为“富贵不归乡,犹衣锦夜行”,意指富贵后应回故乡炫耀。这源于中国人的深厚乡土情结与强烈的宗亲观念。

这种传统文化延传千年,经久不息。新中国成立后,众多贫农出身的开国将领功成名就,成为名将,命运大变,不乏衣锦还乡的故事。

尽管成为高级军官,享有富贵,但他们恪守的规矩较古人更多,原因在于他们是共产党人。

1989年,刘华清上将返回家乡,亲姐姐欣喜万分,热情款待并提出要求。

面对众人认为不难的要求,即姐姐的提议,刘华清含泪婉拒。

此举违背国家政策,因此,我们不能执行与国家政策相悖的行动。

经过深思熟虑,我们发现项目存在资源分配不均问题,建议优化配置以提升效率,并确保各环节顺畅进行,从而实现整体目标的高效达成。

1916年,刘华清在湖北黄安县花桥乡(该地后划入大悟县)的一户贫困农家诞生。

家中已有姐姐和两哥,后添弟妹。生逢乱世,军阀混战,家庭备受内忧外患和层层盘剥的重压,这使刘华清早年便产生了反抗的念头。

刘华清十余岁便投身革命,担任小交通员。13岁时,他成为儿童团团长。至1935年,19岁的他正式加入中国共产党,成为一名光荣党员。

入党后,刘华清明确了人生奋斗的目标与理想,随后逐步离开家乡,迈向了历史的舞台前沿。

他对家乡的山水与亲人难以割舍,这里有他深厚的乡情与亲情,割不断,舍不下。

革命的残酷导致他离家后,未能见到父母最后一面。

1934年,红军第五次反“围剿”失利后,被迫进行战略转移,刘华清随之转移。

他离家后不久,母亲病逝。父亲艰难维持家计,却在三年困难时期去世。当时他忙于工作,未即时得知父亲逝世的消息。

重回故乡,他心生哀戚。望着父母坟茔,万千言语显得苍白,唯有泪水不断滑落,表达着无尽的思念。

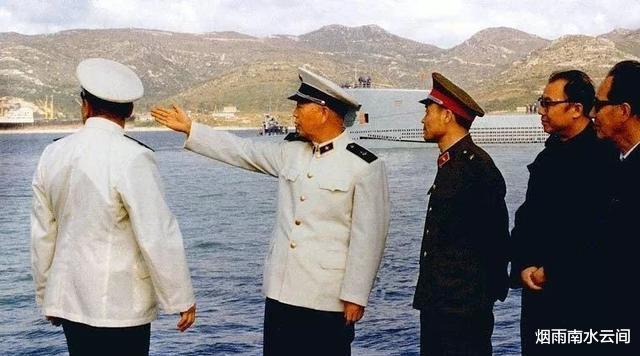

1989年2月,刘华清建国后二度返乡。乡亲们热烈欢迎这位山里走出的将军,他激动地与乡亲们握手交谈,聆听久违的乡音。

与亲姐姐刘润清相见后,姐弟俩深入交谈,共同回顾了许多往昔历经的艰难岁月,忆起诸多过往。

谈及现状,姐姐询问是否能助大女儿迁户口,以便为其安排工作。

刘华清能读书并走出大山,很大程度上得益于姐姐的鼎力支持,她辛勤劳作,纺线织布,为他提供了宝贵的学习机会。

刘华清沉思后含泪言:“众人若皆托关系迁户求职,国家何以承载?此乃给组织添负,亦违政策。吾辈为国效力,不可行违规之事。”

姐姐理解弟弟官大却正直,安慰道:“政策不允便不作。”离别之际,两人愉悦地合影留念。

身为大山儿女,刘华清虽拒了姐姐请求,但在政策允许下,他仍会努力为家乡父老做事,尽己所能贡献力量。

1998年,他与妻归乡,赠父老手表与茅台酒。闻京珠高速将建,他提议经大悟县,助乡亲出山。此后,乡人赴京常访他,共话家乡新貌。

2011年,95岁的刘华清将军于北京去世,他的一生光辉灿烂,至此画上句号。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。