清华师生魂归浦江畔:叶企孙与熊大缜的百年报国长卷

引子:上海福寿园的时空重逢

一、清华园中的命运交织(1913-1937)

1931年秋·北平清华园

18岁的熊大缜踏入清华学堂时,叶企孙已是执掌理学院的学术巨擘。物理系实验室里,这位上海青年被示波器上跳动的光点吸引,而叶企孙正用他测得普朗克常数的X射线衍射仪,向学生演示量子世界的奥秘。“密立根油滴实验要观察电子电荷,就像在沙尘暴里找一粒特定的沙子。”叶企孙的比喻让熊大缜豁然开朗,他连夜推导的公式次日被老师用红笔圈注:“此解较海森堡更精妙。”

1935年夏·气象台顶的红外突破

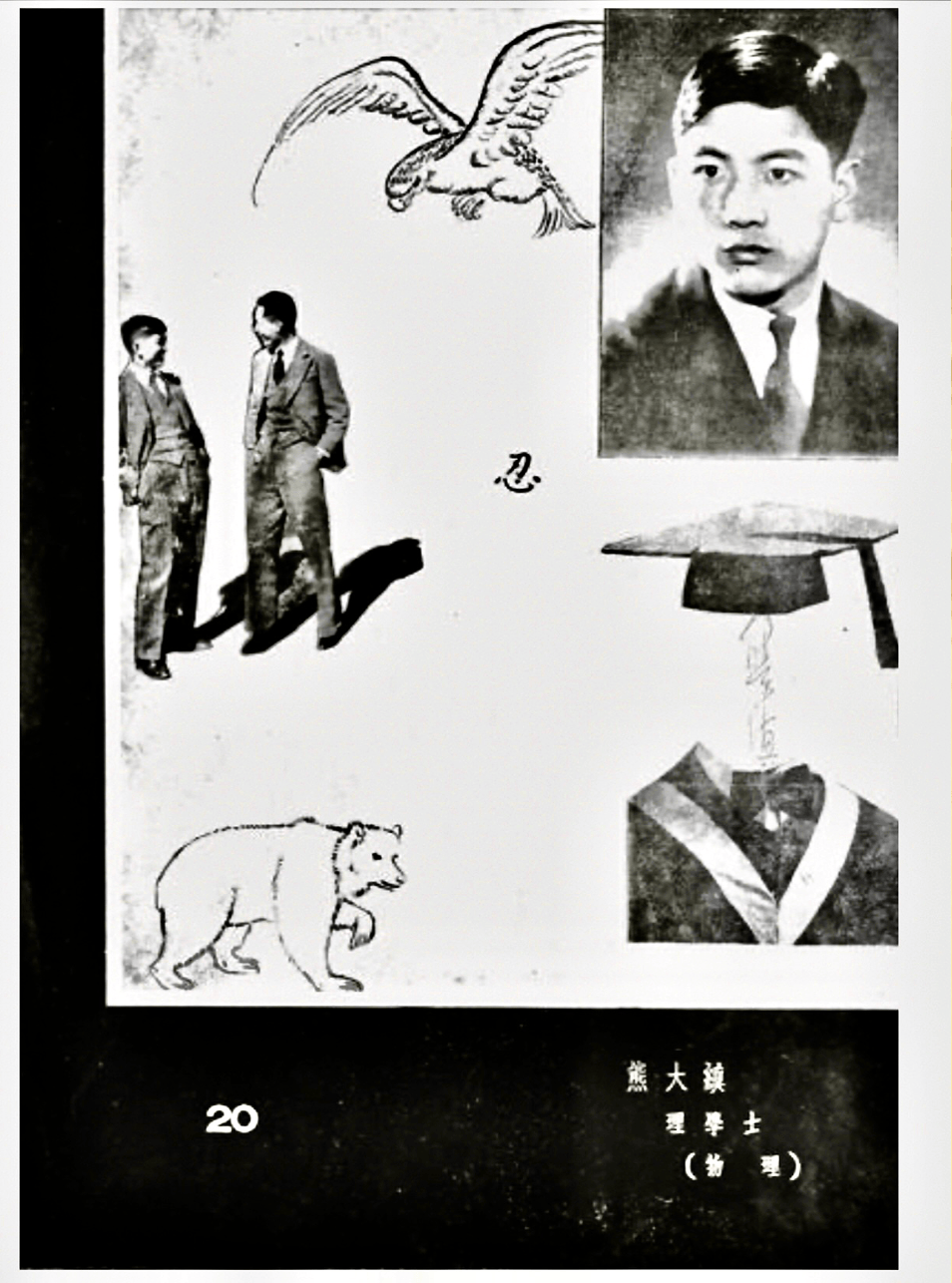

毕业季的深夜,熊大缜带着自制的红外相机爬上30米高的气象台。当北平西山的轮廓在底片上显影时,陪同的叶企孙激动地掏出怀表:“凌晨2点47分,中国首张红外照片诞生!”这项比美军早5年的技术突破,被收录进1936年《自然》杂志。而熊大缜的毕业纪念册上,却诡异地画着无头学位照与“忍”字——仿佛预示着他多舛的命运。

1937年8月·天津戈登路13号

卢沟桥的炮火撕裂平静,叶企孙在租界病榻上高烧昏迷。熊大缜连续72小时守候,用酒精擦拭老师滚烫的额头。窗外,日军坦克碾过南开大学的废墟,而屋内,这对师生在《塘沽协定》地图上勾画着未来:“若不能科研报国,便投笔从戎!”

二、冀中平原的科技抗战(1938-1939)

1938年4月·河北任丘

熊大缜化名“熊大正”,在吕正操将军面前展开清华实验室的硝酸甘油配方。“给我三个月,让地雷炸碎侵略者的铁蹄!”他在枣树林里建起技术研究社,用搪瓷脸盆代替反应釜,从老乡的硝盐中提取TNT。当第一枚电控地雷在沧石铁路炸毁日军装甲车时,叶企孙正冒着通敌风险,在天津英租界筹集雷管与无线电元件。

1939年春节·白洋淀冰面

三、血色黄昏中的千古奇冤(1939-1986)

1939年4月·冀中锄奸部地牢

昏暗油灯下,熊大缜看着自己发明的雷管被列为“特务罪证”。他曾用浓硫酸在草纸上写密信向叶企孙求援:“请速寄《化学战防御》英文原版”,此刻却被曲解为通敌密码。当审讯者逼问:“叶企孙是不是军统高层?”他咬破嘴唇写下:“吾师清白,天地可鉴!”

1939年7月·押解途中

在被转移至太行山途中,这位清华才俊突然被勒令“自行了断”。据同行者回忆,熊大缜最后的要求是面朝东方:“让我再看看上海的日出。”他的遗体被草草掩埋时,千里之外的叶企孙正在西南联大课堂上讲授电磁学,突然粉笔折断,泪洒讲台。

1968年冬·清华牛棚

71岁的叶企孙在寒风中蜷缩,红卫兵用他研制的放射性镭盐试管抽打他的脊背。“熊大缜是美蒋特务,你为何资助他炸药?”老人喃喃道:“那些炸药,每一克都炸在日寇身上。”监控记录显示,他临终前夜在墙上画满微积分公式,最后一句遗言是:“大缜,实验数据核对完了吗?”

四、历史裂缝里的真相之光(1986-2023)

1986年8月·石家庄平反大会

2013年5月·上海福寿园

叶企孙骨灰迁葬仪式上,92岁的钱伟长坐着轮椅赶来。他抚摸墓碑上“没有自然科学的民族,绝不能在现代立脚得住”的铭文,对记者说:“老师若见今日‘福建舰’电磁弹射,当含笑九泉。”三年后,熊大缜衣冠冢落成,墓中仅存1932年红外照片底片,在荧光灯下依然清晰显现西山轮廓。

2023年清明·清华英烈碑

春雨淋湿镌刻着53个名字的花岗岩,熊大缜三字在第十一排泛着微光。来献花的学生发现,碑文阴影处不知谁刻了道薛定谔方程——那是叶企孙在1935年教熊大缜的第一课。燕园老教授感慨:“他们用生命验证了科学家的波函数:无论坍缩多少回,报国之心永在量子叠加态。”

五、跨越世纪的科技报国密码

这对师生的故事藏着中国科技崛起的基因图谱:

- 知识转化力:从红外摄影到北斗导航,清华人总能在卡脖子领域破局

- 跨界创新力:熊大缜将物理公式变为地雷引信,正如当今AI赋能传统产业

- 师承守护力:叶企孙培养的79位院士,构建起新中国的科研金字塔

结语:浦江潮涌中的精神坐标

当临港新城的海风吹过福寿园,叶熊墓前的铜制风向标总是指向西北——那是清华园的方向。两位科学家的骨灰与长江入海口的泥沙交融,正如他们用生命诠释的真理:

> 真正的报国从不需要喧嚣,它沉淀在红外底片的银盐颗粒里,隐藏在硝化棉分子的化学键中,最终化作民族星空的永恒坐标。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。