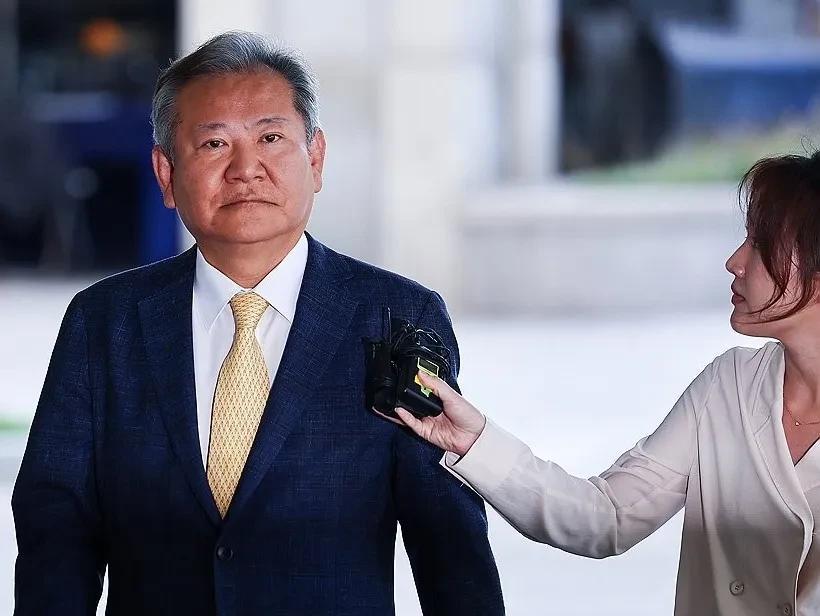

韩国前总统尹锡悦因紧急戒严令被判赔偿民众,表面是司法正义的胜利,背后却藏着政坛刀光剑影的权力博弈,这场披着法治外衣的政治清算戏码,揭开了韩国民主的深层伤疤。 2023年12月3日,尹锡悦在担任总统期间宣布实施紧急戒严令,这一决定直接导致国会陷入停摆状态,引发广泛争议。时隔半年多,2024年7月25日,首尔中央地方法院民事二庭作出一审判决,裁定尹锡悦需向104名原告每人赔偿10万韩元,约合人民币520元,总计约5.39万元。法院认为,尹锡悦在发布戒严令时未能履行宪法赋予的职责,给民众造成了精神上的伤害。值得注意的是,这起诉讼是由民间团体在尹锡悦卸任后不久迅速提起的,而就在判决前的几天,他因涉嫌内乱罪被独立检察组调查,并于7月10日再次被逮捕。这种时间上的高度重合,让人不禁质疑,司法程序是否正被用作政治斗争的工具,法律的公正性也因此受到挑战。 这场"平民胜诉前总统"的戏码,本质是政敌的精准打击。法院判决恰在尹锡悦因内乱罪被拘期间落地——最近一段时间他因涉嫌内案被调查,而就在前几天,其申请撤销逮捕被驳回,紧接着7月25日就传来赔偿案败诉的消息。这种节奏紧凑的司法动作,让人联想到过去一些政治人物遭遇的类似情况。韩国政坛的"青瓦台魔咒"并非偶然,而是某种制度性现象的延续。古代法家曾说"道私者乱,道法者治",但现实中,法律往往成了权力较量的工具。当程序正义沦为政治报复的手段,真正的公平反而被搁置一旁。 赔偿金额的象征意义远大于实质。每人520元人民币的“精神损失费”,尚不及首尔一顿高档烤肉消费,却要前总统背负“侵权者”罪名。这近乎行为艺术的判罚,恰如《孟子》所言“惠而不知为政”——用微小施惠掩盖制度缺陷。对比韩国检方对朴槿惠判处22年重刑、对李明博追缴大量罚款的狠厉手段,此次“温柔一刀”更像政治警告。当司法沦为权力博弈的筹码,所谓“10万韩元合理赔偿”不过是政客手中的提线木偶。民主的体面遮不住权力的獠牙。 民众被迫成为政斗棋子。原告团体去年12月起诉时高举‘公民维权’旗帜,但多数韩国民众更关心物价涨幅突破5%的民生困境。这种借民众之手打击政敌的套路,恰如《孙子兵法》‘借刀杀人’之计。可悲的是,真正的赢家从不是拿到520元赔偿的民众——参考朴槿惠亲信干政案后民众获赔每人5万韩元的结果,补偿款甚至难抵律师费开销。韩国政客深谙‘民可使由之,不可使知之’的驭民术,民众的血泪不过权力游戏的注脚。蚍蜉的呐喊撼不动参天大树。 从历史纵深看,这类政治清算终将反噬国家根基。韩国历届总统中八成以上都因各种指控被调查或定罪,这被称为“青瓦台魔咒”,其背后是权力更替时不可避免的报复循环。这种现象早在《左传》中就有警示——“君以此始,必以此终”。李明博曾推动卢武铉下台,自己却在后来的政治风波中落马;如今尹锡悦也难逃类似的命运。与之相比,中国强调“以和为贵”的政治智慧显得更加成熟。韩国政坛长期陷入零和博弈,导致国家发展受损。据韩国开发研究院数据显示,政治内耗每年给韩国经济带来不小的损失,这种代价远比个人赔偿更为沉重。内斗不断,国家难以走向真正的繁荣。 这场审判暴露了韩国民主的致命软肋。当司法程序能被精确操控在政敌被捕节点(7月10日被捕,7月25日败诉),当“精神损失赔偿”变成政治羞辱工具,韩国标榜的法治精神已然崩塌。更荒谬的是,发动戒严令的尹锡悦与起诉他的民间团体,都声称自己在“捍卫民主”——这种罗生门式的民主叙事,恰是韩国政治虚无主义的缩影。相比中国“民为贵,社稷次之,君为轻”的治国哲理,韩国政客对权力的迷恋早已颠覆了民主本义。 当我们围观这场"总统赔偿闹剧"时,真正该警惕的是权力斗争的传染性。从泰国英拉流亡到巴西卢拉入狱,"法律武器化"正成为全球政争新范式。韩国案例尤为典型:据透明国际数据,该国2023年清廉指数在180国中仅列59位,司法公正度持续下滑。反观中国通过《监察法》等制度设计约束公权力,其治理智慧可追溯至《尚书》"明德慎罚"思想。历史反复证明,把法律当斗争武器的政权终将被武器反噬。外国的剧本演不出东方的智慧。 为什么这个赔偿案值得深思?它撕开了法治表象下的权力溃疡:当104人的诉讼成为千亿财阀的刀刃,当520元赔偿变作政敌的耻辱烙印,司法的神圣性已被踩进泥潭。更值得警惕的是,这类政治操作往往包裹着"为民请命"的糖衣——这正是韩国民主给全球的黑色寓言:当程序正义沦为政治报复的化妆品,当民众情感被炼成斗争火药,一个国家离真正的文明还有多远?