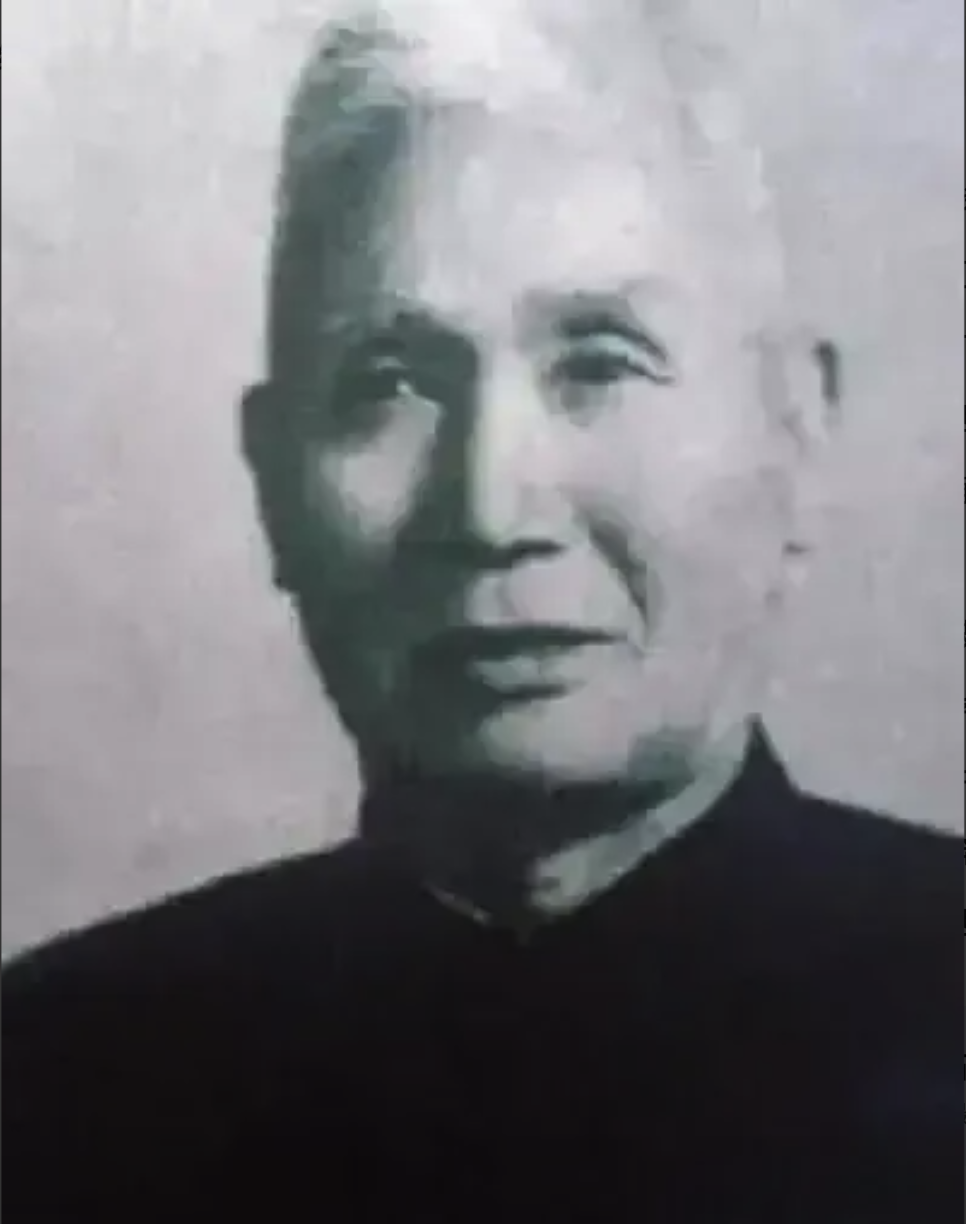

1979年2月,54军160师师长张志信正在带部队上越战前线的路上,突然接到妻子的电话,妻子在电话里大吼:“我们的儿子要是有个三长两短,你之后都不用进家门了!”张志信叹了口气,对着已经准备好的队伍喊道:“继续前进!”

车轮滚滚,载着铁流向南疆奔去,没人看见这位将军父亲紧握电话的手在微微发抖。

儿子张力,就是妻子电话里吼着的全部牵挂,陈翠芳这位母亲的心都碎了。

她一直不想让独子参军,这孩子像极了父亲,骨子里有股倔劲,非去不可,拦不住。

原本想着儿子在预备队训练,离枪林弹雨远着呢,怎么突然就上了前线名单?这成了家里的一场“风暴”。

“我问你,我儿子是怎么进入上战场的名单的!”部队出征后,难得回家的张志信面对妻子的质问,沉默了片刻。

他没法告诉妻子,那天儿子站在他面前,眼神和当年要求参军时一样坚定。“爸,我只求您一次。”儿子这样说。

他知道儿子有多想证明自己,不是为了靠父亲,而是想像个真正的战士那样,到最需要的地方去。

张志信点了头,把张力安排进了侦察连,任务最危险的地方。

当妻子的电话追到开拔的行军路上,所有的责骂,他只能压下,命令部队继续前进。

前方就是战场,张力在侦察连干得一点不含糊,迅速当上了班长。

冲锋,他抢在最前面;侦查,他第一个报名。他生怕辜负了这次机会,更不想让父亲蒙羞。

战场上,没人知道这个冲锋在前的年轻班长,是指挥整个师的张志信将军的亲儿子。

张力只希望凭自己的本事,赢得战友的认可。

战斗打到2月27日,关键一仗就在眼前。一片茂密得不见天日的丛林成了敌军的天然堡垒。

派谁去侦查?危险极大。张力再一次挺身而出。他和战友们披上伪装,悄悄潜入密林深处。

起初很顺利,身影在林间一闪而过,像真正的丛林之子。

眼看就要穿越敌军防区,危险猝然而至。

敌军的机枪手发现了他们的踪迹,疯狂的火舌瞬间喷吐!张力躲闪不及,子弹击中了他。

战友们拼了命把他往回拖,可在那个炮火连天的地方,没有退路。年轻的生命,就这么在密林的怀抱里一点点流逝。

最后时刻,张力看着身边的战友,声音微弱却清楚:他这辈子,值了,不后悔。

后方指挥所里,张志信手中的指挥棒仿佛重逾千斤。

侦察班迟迟未归的消息传来,一种锥心的预感击中了这位身经百战的将军。

他的声音有些抖,下达命令的手也有些抖。但他没有停下,战斗还在继续。

当儿子的死讯最终确认,张志信把自己关在屋里待了很久。

外面的人只看见将军依旧沉稳指挥,直到战争结束。

有人提出为师长儿子办得隆重些,张志信拒绝了:“所有的烈士都是我的战士,我的儿子也不例外。”张力,和其他牺牲的战友一道,安葬在广西的烈士陵园。

战争结束半个月后,陈翠芳才得知儿子牺牲的消息。

迟来的噩耗让她痛不欲生,她埋怨丈夫的隐瞒,埋怨他的“狠心”。

张志信没有解释。他和妻子一次次去到陵园,看望睡在那里的儿子。

墓碑冰冷,沉默无言。将军经常在碑前一站就是很久很久。

1984年,张志信退下来,脱下穿了半辈子的军装。他最常拿起来的,却是儿子穿过的那身军装,一遍遍抚摸着,目光空洞,仿佛要从布料里找回那个鲜活的少年。

时间慢慢抚慰着巨大的伤痛,陈翠芳也渐渐明白,儿子选择的路,就算他们反对,以他的性子也一定会走。

“那是他的梦想,”她后来对着空荡荡的房间说,“我做母亲的,拦不住。”

2009年,身体已经很差的张志信又一次站在了儿子的墓前。

风吹起他的白发,他站得笔直,像当年面对战旗。

一个军礼,敬向他年轻的儿子,也敬向那段刻骨铭心的岁月。

他说了很多话,声音很低,只有他和墓碑听得见。将军和他的士兵儿子,最后长眠在这片用热血守护过的土地上。

打仗就是这样的残酷无情,它会带走最好的儿女。张志信和张力的故事,不是特例。

在那片南疆的密林里,在每一面冲锋的战旗下,有多少年轻的面孔带着对家的思念奔赴疆场,又有多少父亲、母亲的心被永远地撕裂?为了什么?不就为了我们这些人能踏踏实实过上太平日子吗?

没有他们这一代人在生死边缘的较量、在国与家之间的艰难抉择,哪来我们今天的和平与安宁?

张志信把儿子送上战场,是将军的职责,也是父亲的不忍。

张力走向战场,是儿子对父辈的追随,更是青年一代保家卫国的铮铮誓言。

这份沉重的家国情怀,这份前赴后继的英勇牺牲,筑起了民族的脊梁。

广西的那片烈士陵园里,名字刻在石碑上,故事刻在了民族的记忆里。英雄的血不会白流,那份担当和牺牲精神,应该被记住。