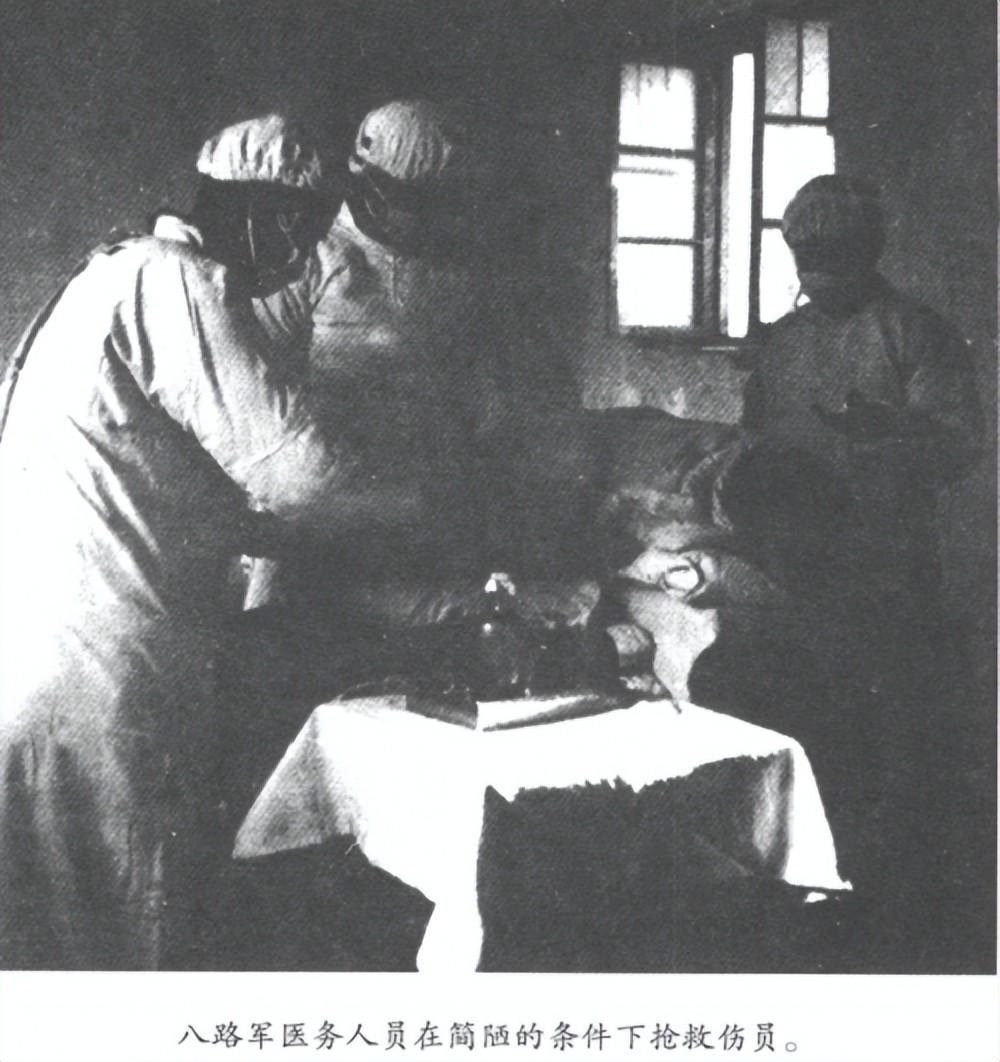

1998年,少将邱国光坐轮椅回乡,抓起一把土嗅了嗅:就把我葬在这 “1998年9月18日清晨,别推我,让轮子停一停。”雾尚未散,邱国光对侄子轻声吩咐。轮椅在障云岭山道尽头停住,他俯身捧一把黄土,贴近鼻尖,那一瞬间,岁月像被掀开的档案,呼啦作响。 身后的哨位遗迹低矮破败,却依稀能看出当年粗砌的石垒。没人说话,山雀啾啾。邱国光轻咳几声,抬头望向层叠的闽西群岭,目光亮得像年轻时那把军号。他说:“就葬在这块土里,离队伍近,也离乡亲近。”声音不大,却把几十年风霜定格下来。 时间往回拨,1929年盛夏,11岁的邱和泰第一次见红军。赤旗飘进障云岭,小山村炸开了锅。他和伙伴举着自制小旗,学着大人吆喝口号。随后他被编进儿童团,读进列宁劳动小学——免费的书本、免费的米饭、还教拔河和大刀操。对一个常年啃野菜的穷孩子来说,那是头一回摸到“希望”这个词。当年站岗的哨所,正是今日轮椅停靠的位置。 草帽还没捂热,他就被推到“共青团障云乡支部书记”的位置。十四岁那年扩红,他自告奋勇参军,行囊只有半张草席。医药箱比他的个子还高,偏偏要扛着跑。二万五千里长征,他跟着卫生部队走了整整一年,腿上磨出老茧,自己都觉得像牛皮。 进入抗战年代,115师奔赴平型关。作为卫生供给处主任,他得先抢药,再抢人。弹片呼啸,他和护士们提着担架冲锋——没枪,却一样在火线上。战后统计:九百多名伤员中,三分之二靠那支简陋救护队活下来。有人问秘诀,他摆摆手:“先把人背回来,再想办法治,这就是秘诀。” 1941年后,日伪“治安强化运动”把华北割成一块块真空地带,药品断供成了死结。邱国光带队跑遍农村,掰开草药手册一页页对照,黄芪、白芍、忍冬藤,被他们当子弹一样囤进窑洞。有人嘲笑这群“采药兵”,可一颗草根救活的可不止一条命。 抗战胜利,东北成了新的战场。辽东物资奇缺,邱国光被派去做“后勤部长”。七无困局摆在眼前,无粮、无药、无棉衣,连鞋底都是草绳卷的。办法总比困难多:山沟里搭草棚,改造成兵工厂;破庙里的纺车咿呀转,能织棉被;手榴弹模具用黄泥捏,干透后一样能浇铸铁水。临江会战,他交出的账单是几百万发子弹、上百万枚手榴弹。有人说夸张,他指着自己的欠条:“每一枚都签过字,可别冤枉我。” 岁月滚滚,冬季攻势、夏季攻势、秋季攻势接连打。1949年渡江前,四野南下需要六万人、千余匹战马、万吨物资全部过江。大雾锁江,船只散落,邱国光把指挥所搬到船尾,嘴里只有一句话:“不等天气,不等月亮,船动就走!”三天两夜,人马炮全部登陆,确保武汉打得响。 建国后,他转战华南,粮草依旧让他头疼。宜沙战役前线急需粮,上级电话一句:“三日内备齐。”他只说“好”,便带人深夜进乡镇。老百姓怕饿肚子,他拿出当年在山西学的土办法——集中碾米,烤干存储,再分批运。他一脚踏进碾米房时笑称:“我看上去像后勤部长,更像磨坊老板。” 1955年授衔那天,他把军装扣子抹得锃亮,可回到办公室,徽章被他放进抽屉,理由很简单:“我当年进山就是一名普通兵,现在还一样。”此后他一直分管广州军区后勤。有人统计,他在职期间批示的救灾物资超百万吨,却从不留名。 1958年第一次回乡,他站在哨所旧址刨了一把土,沉默良久。连队干部劝他讲故事,他却把麦克风递给老游击队员邱藤林:“功劳在他那儿,我只是记录员。”全场哄笑,老人家脸涨得通红,却还是讲了。那天晚上,邱国光写下一行字:“乡亲不欠我,我欠乡亲。” 几十年过去,障云岭变了模样。水泥路蜿蜒下山,电线杆并排立。可在将军眼里,最难忘的仍是那把黄土。1998年他再度坐着轮椅回来,身体已极度衰弱,手却稳稳捧住泥土,像捧着战友的肩膀。山风吹动老军帽,他闭眼闻了一会儿,说:“这里有火药味,也有稻香味,哪儿都不如家。” 次年冬天,他在广州医院离世。遵照遗愿,骨灰送回障云岭,埋在昔日哨位旁。没有隆重仪式,一块青石作碑,刻着八个字:一兵本色,魂归故园。 现在路过那片山岗,很难再分辨出旧石垒。野草长得茂盛,偶尔露出一方浅灰石面。村里的老农会停下脚步,拍一拍石碑,嘟囔两句“邱将军好”。转身继续赶牛下地,像什么都没发生过。历史就这样藏进泥土,却在每一个春天冒芽:雨一落,青草疯长,遮住了碑,也遮不住故事。