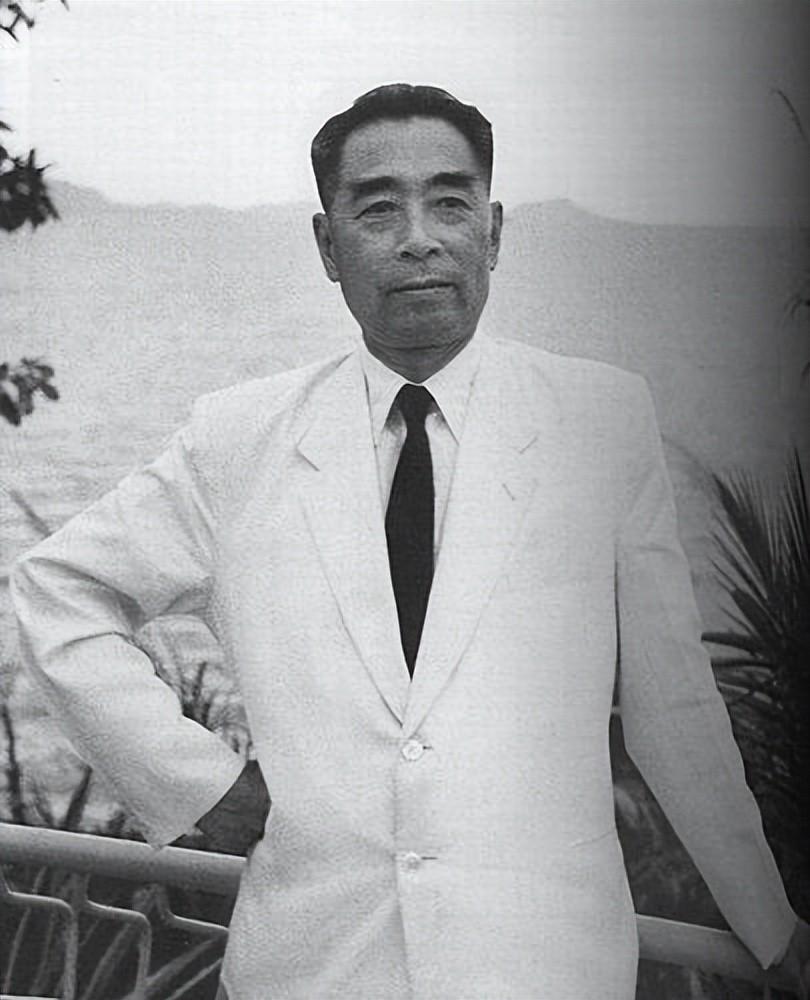

65年周恩来杨尚昆最后一次见面,送他走出门嘱咐:不要背什么包袱 “1965年11月19日,老杨,别愁眉苦脸的,记住——别背什么包袱。”西花厅廊灯昏黄,周恩来的声音压得很低,却铿锵得能穿透阴影。杨尚昆点头,却始终没敢抬头看对方的眼睛,他怕控制不住情绪。 那天上午的文件还摆在办公室桌角,中央突然一纸调令,把杨尚昆从中办主任的位置调往广东。气氛说不紧张是假的,毕竟“文革”前夜的空气早已夹杂火药味。临别前,杨尚昆只说了一句:“只要你了解我,我心里就踏实。”周恩来拍了拍他肩膀,话题一转:“下去多跑基层,多看一线,别把压力全塞心里。” 这场对话是半世纪友谊的一个剪影。追溯他们的第一次握手,要回到1928年。那年冬天,莫斯科的伏特加还带着辛辣,刚满22岁的杨尚昆被通知去中共代表团见“一个重要同志”。铁门一开,一个身着深色西服、系红色领带的青年伸出手:“我是周恩来。”那声自报家门,杨尚昆后来回忆,“语速不快,却让人不由自主靠过去”。 两年后又是莫斯科。中共中央派杨尚昆来向共产国际汇报。会议散场,他在楼道转角遇见周恩来,只见对方抬眼就喊:“尚昆,这边!”热情得像多年故友。这份记忆让杨尚昆确定:周恩来总能在人堆里一下抓住关键人物,然后真诚相待。 再下一次碰面,场景完全换了味道。1931年,莫斯科初雪。周恩来忙得脚不沾地,却突然开玩笑给杨尚昆“下请帖”:“想吃川菜不?你来掌勺。”杨尚昆没推辞,辣椒干炒,豆瓣酱翻锅,整个公寓弥漫热气。周恩来吃得满头汗,笑着说:“有这口味,再难的报告也好写。”就是这一顿饭,两人从同志变成兄弟。 上海的白色恐怖给这段兄弟情加了血色记号。1932年初,杨尚昆与组织失联,四处摸黑。黄昏时分,他在法租界窄巷看见一抹熟悉身影——周恩来。对方仅用一个眼神示意,就带他转进安全屋。门一关,杨尚昆心里的石头落了地,“有他在,天塌不到我头上”,他事后常这样说。 中央苏区时期,两人再度同框。周恩来兼任总政委,杨尚昆被任命为总政治部副主任。军事、政工一大堆细节,全靠周恩来“手把手”,如他自己所说,“周副主席的笔记本简直就是作战指南”。遵义会议后,杨尚昆在敌机轰炸中负伤,消息传到周恩来耳边,当晚就想办法把杨尚昆的妻子何香凝送到前线,“让家里人在身边,他康复快”,周恩来说得朴素,却让杨尚昆感动了大半辈子。 抗战胜利,北平归来。1945年至1965的二十年,杨尚昆担任中央书记处办公厅主任,直接对口周恩来。说起来是上下级,其实更像左右手之间的默契。周恩来文件边角经常标记“尚昆阅”,再贴一张小纸条:“用事实说话,不用形容词。”杨尚昆打趣:“总理对文字太挑剔。”可他心里佩服得五体投地。 镜头再次拉回1965。车门关上前,周恩来紧紧握住杨尚昆的手,眼里分明挂着热度。“过去我帮你不够,以后得靠你自己练基本功。”一句“不要背什么包袱”,其实是提醒:政治风浪来了,心要稳、脚要实。杨尚昆后来给自己的日记写下注解:“包袱,就是历史上任何标签、任何情绪,只能背错担子,就动弹不得。” 1976年1月,周恩来病逝。杨尚昆在山西临汾得知噩耗,请求赴京吊唁被拒。他干脆把宾馆会议室简单布置,几束菊花、一张黑白照片。他连写五篇日记,开篇就一句:“世上再无故人倾听。”有人说他矫情,可熟悉他的人都明白,那五篇日记是他无法到现场、不得不“自设灵堂”的唯一出口。 时间推到1998年。老人已是中央保健委员会主任,对医疗系统的“善意隐瞒”门清。医生支吾着才说出“胰腺癌”三个字,他平静答:“谢谢,别绕弯子,我能承受。”治疗间隙,他和护士闲聊:“疼啊,但活过来的人生更疼。疼能让我记忆清晰,想起周总理那只热手。”护士听完眼眶一红。 身体日渐衰弱。9月2日,他把家人招到床前:“人总得走,别太伤心。”接着交代后事:从简、不设灵堂、骨灰送回潼南县和四哥合葬,还特别叮嘱不要拉横幅、别请乐队。他自嘲:“风风火火一辈子,最后就图个安静。” 9月14日凌晨1时17分,呼吸停止。北京天空刚泛鱼肚白。按照遗愿,骨灰很快送往重庆老家。乡亲们用竹篾扎了个简易花圈,埋在竹林边,正对着老清水河。有人轻声说:“兄弟俩又聚齐了。”秋风翻动黄叶,沙沙作响,像在应和什么,又像在讲述半个世纪的故事。 周恩来的嘱托、杨尚昆的守望,都凝结在那句朴素的话里——别背包袱。历史车轮滚滚向前,但真正沉甸甸的,其实是那份坦荡与担当。

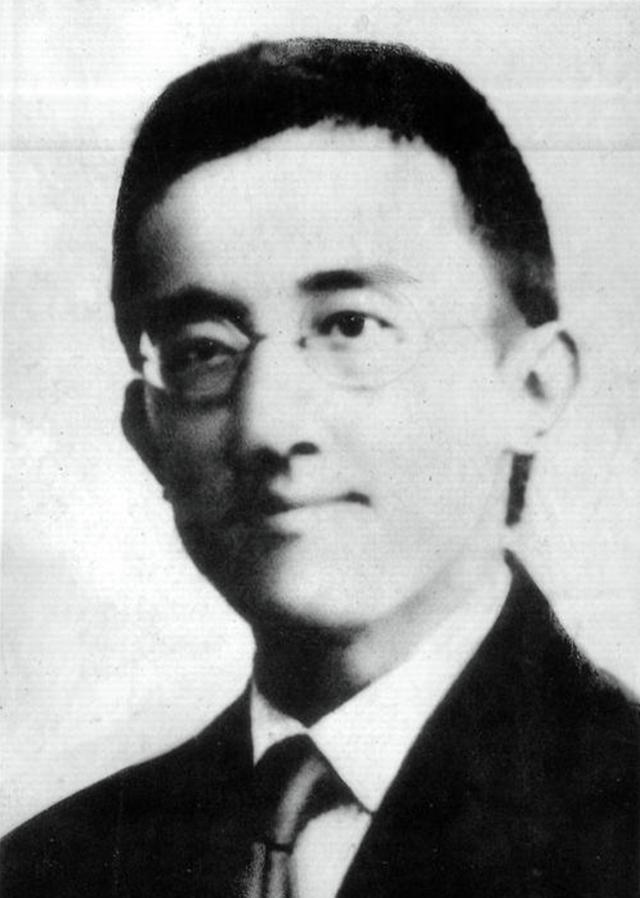

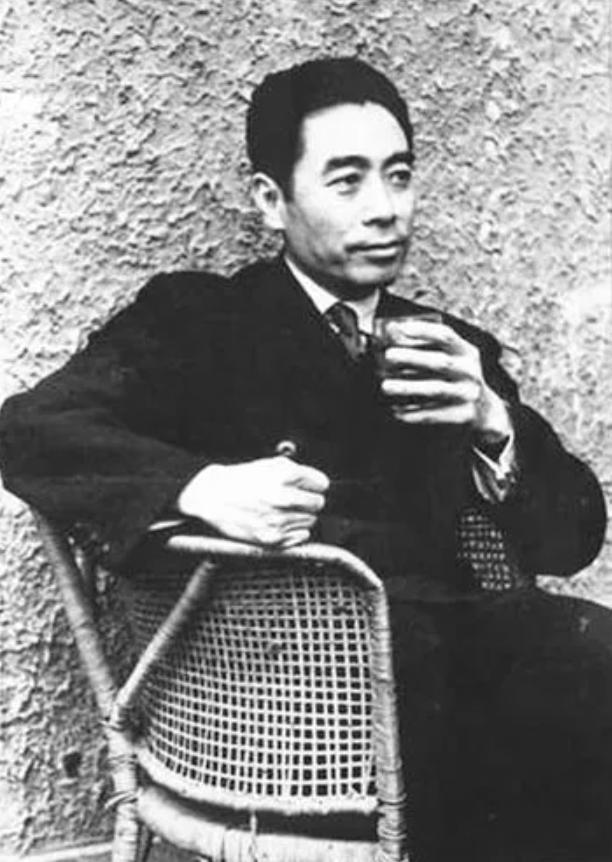

评论列表