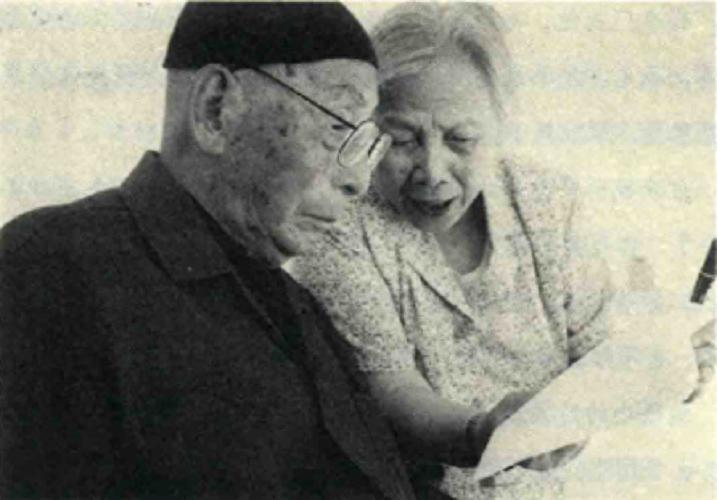

2000年,张学良接待了张学思夫人谢雪萍:我最喜欢四弟,有骨气 2000年6月10日,檀香山的落日映到窗台外,“弟妹,你可算来了。”百岁老人的声音微哑,却带着少年似的雀跃。 2000年初,为给张学良筹办百岁寿宴,家人拟定名单时,一张早被时局拆散的亲情坐标再次被标注出来——张学思的遗孀谢雪萍。对方接到邀请函时,只回了四个字:“一定前往。”十天后,她跨越太平洋抵达夏威夷。 陌生而热烈的寒暄过去,张学良率先提到四弟。“学思那股子倔劲儿,你最清楚。我这把年纪了,再回想,还是四弟最有骨气。”一句话,让谢雪萍的记忆被拉回五十年前。1950年春,美国商船甫一靠岸,60多岁的许澍旸便拎着几只皮箱和四万美元存款登陆天津。那一年,中美海上航线很快因朝鲜局势而中断,老人像是踩准鼓点一般,险些就被时代关门“关”在外面。 许澍旸自小出身铁匠家庭,扫盲运动前,她连自己的名字都写不全,却偏偏有股不服输的狠劲。嫁进奉天张家后,她开口就要读书,“不识字,怎么管家?”管家没给机会,她就偷学;孩子识字,她跟着背;张作霖嫌她不够温顺,她干脆带着两个儿子远离帅府的喧嚣。这份“犟”,张学思学了十成。 1925年奉天街头的五卅游行,是少年张学思第一次把家门外的世界和书本连起来。他举着横幅喊口号,回家后追着老师问:“为什么不能跟日本人打一仗?”那一年,张作霖坐在关东军高官的晚宴上,少年则把世界地图摊在膝头琢磨。师长评价:“这孩子眼里有火。” 易帜风波后,帅府变了调:电话、留声机、雪茄味道混成一股新鲜的气味。张学思有时会陪大哥练网球,可更爱泡在书店。十四岁那年,他随家庭教师王西征南下北平。临行前,母亲递给他一只小皮包,只说一句:“路上别怕,学的是胆识。”皮包里只有一张存折与一个新名字——张昉。 1930年端午,张学良在各房走动,例行发红包。他随手翻到丁玲的《在黑暗中》,脸色当场沉下来:“这可是共产党的书!”张学思合上书,轻声回道:“文字若能照见人心,就值得保留。”兄弟俩第一次正面顶撞,从此路向分明。三年后,长城抗战前夜,他已是北平地下党交通员。 1949年,张学思随军南下,筹建海军院校。家属院的周末,总能看到一位老太太提着点心匣子来串门——许澍旸坐不惯兵营,却又想念小儿子,到北京后把天津旧宅变卖,换了个四合院,只为离海军司令部近一点。谢雪萍常笑:“老太太比机关干部还懂统筹。” 1961年1月,西安事变二十五周年纪念座谈在北京饭店举行。席间有人提到台湾新出的《西安事变忏悔录》,说少帅自认“犯下滔天大错”。张学思听后,眼圈瞬间发红,放下酒杯径直走出宴会厅。周恩来轻拍他的肩膀:“民族大义,终有公论。”那晚,北京城的气温逼近零下,谢雪萍借给丈夫一条围巾,两人默默走了两公里才打到车。 转眼世纪更替,张学思已去十三年。百岁宴后的第三天,张学良仍兴致勃勃,把谢雪萍叫到客厅又聊起家事:“二弟学铭,太懂得趋利避害;三弟学铨,一脑子学问,却少了些担当;要说真顶天立地的,还是学思。”老人顿了顿,用东北口音拖长语调补了一句:“这孩子像火,烧得旺。” 临别时,谢雪萍没有问西安事变,也没谈《忏悔录》。她只说:“四弟如果知道您康健,肯定高兴。”张学良笑着点头,目光飘向窗外高耸的棕榈,“我欠他的,不是几句夸奖,是一家人能围坐一桌的日子。” 飞机穿越国际日期变更线,谢雪萍靠在舷窗,心里浮现当年王西征一句话:“世界是人造的,不合理就推倒重来。”她忽然意识到,这句“狠话”,正是张学良与张学思最深的共同点——一个在西安敢扣蒋,一个在大连敢筹建人民海军。路径不同,底色却击掌相合:以身试刀锋,只挑硬活干。 后来,她把夏威夷的见闻写在信里寄给女儿。信末只有短短一行:“你大舅说,四弟是一团火。火灭了,但灰里还烫,我触过,是真的。”