1950年10月1日,朝鲜领导人金日成向毛主席发出请求,希望中国能派兵支援朝鲜抵抗美军入侵。接到这个请求,毛主席异常踌躇,连续三天都没怎么休息,他在苦苦考虑中国是否应该派兵参战。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。北朝鲜背靠苏联,挥师南下,攻打南韩,很快就占了大半江山。美国坐不住了,带着联合国安理会的决议,迅速组织联合国军杀进战场。刚开始,北朝鲜势如破竹,可到了9月15日,联合国军在仁川登陆,一下子扭转了局势,北朝鲜军队被打得节节败退,眼看着就要全线崩溃。 到了10月1日,朝鲜领导人金日成实在撑不下去了,赶紧向中国求援。他给毛主席写信,说美军已经杀到鸭绿江边,连中国东北的边境小镇都被飞机炸了。如果中国不出手,朝鲜就彻底完了,美国的势力会直接压到中国家门口。金日成心里清楚,中国是他最后的救命稻草。 毛主席接到这封信,脑子一下就炸开了。新中国刚成立一年,底子薄得像张纸。经济上,全国工农业总产值连美国的零头都不到,钢产量更是少得可怜。军事上,中国军队连像样的飞机大炮都没有,跟美军的坦克和轰炸机比,简直是天上地下。参战的话,牺牲肯定少不了,经济也会被拖垮,说不定还会跟美国彻底翻脸,打一场全面战争。 可要是不参战,后果也不好受。美国要是占了整个朝鲜半岛,东北就成了前线,随时可能挨打。苏联那边呢,斯大林嘴上说得好听,实际上根本不想亲自下场,顶多给点武器装备,把中国推到前面当挡箭牌。毛主席心里明白,这仗打不打,都关系到国家的命脉。

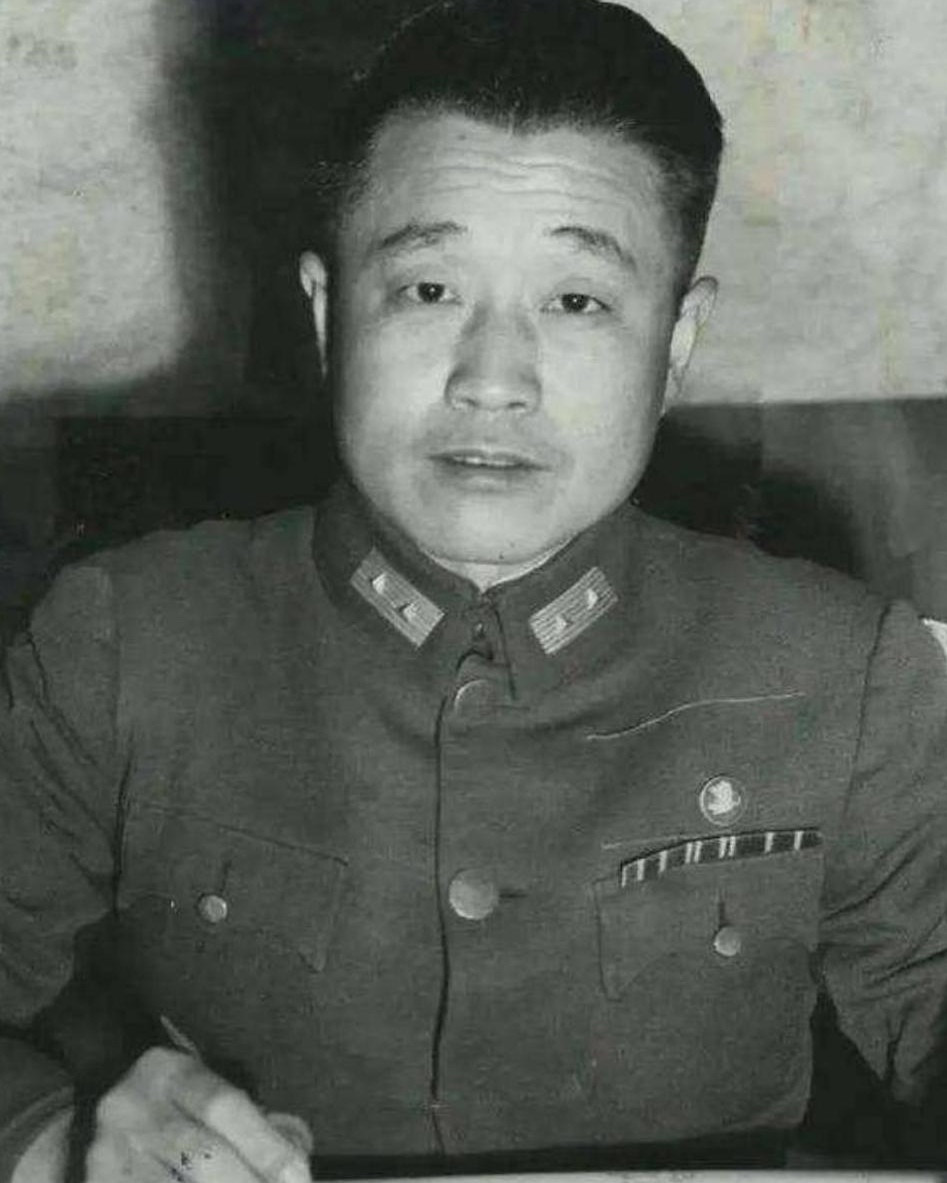

接到求援后,毛主席三天没睡好觉。他把周恩来、彭德怀这些大将都叫来,一起商量怎么办。摆在面前的路就两条:要么出兵,要么观望。出兵,意味着流血牺牲,国内刚有点起色的建设也得停下来;观望,等于把安全交给别人,美国要是得寸进尺,中国的日子也不会好过。 毛主席心里翻江倒海。他知道,美国不是好惹的,可中国也不能让人欺负到门口。他反复问自己:这仗要是输了怎么办?可要是不打,敌人会不会更嚣张?周恩来说,参战风险大,但不参战风险更大。彭德怀也表态,只要国家需要,他愿意带兵去拼。毛主席听着这些意见,慢慢下了决心。 10月4日,毛主席召集中央政治局开会,专门讨论要不要出兵。这会开得特别激烈,有人说:“咱们刚喘口气,还是先顾自己吧,别掺和外面的乱摊子。”也有人反驳:“美国都打到边上了,再不拦着,以后更被动!”两种声音吵得不可开交。 毛主席坐在那儿,静静地听。他心里其实早有想法,但还是想听听大家的意见。到了最后,他拍板说:“参战虽然难,可不参战麻烦更大。为了国家安全,咱们得出兵。”10月8日,决定正式下来:组建中国人民志愿军,彭德怀当司令员,准备入朝作战。

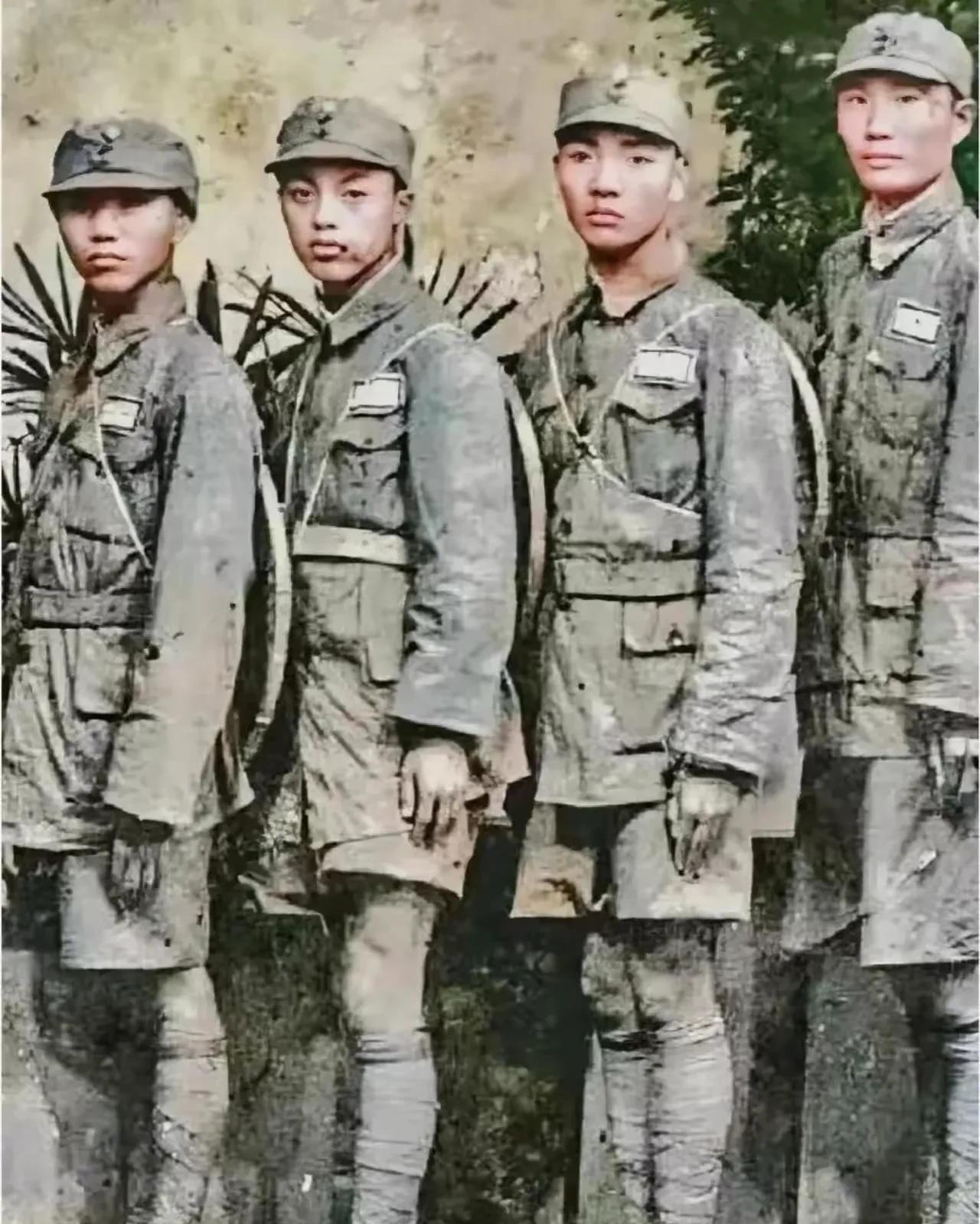

1950年10月19日,志愿军悄悄跨过鸭绿江,跟联合国军干上了。志愿军装备烂得不行,大炮少,飞机几乎没有,吃的穿的也跟不上。可他们硬是靠着一股不服输的劲儿,跟美军拼了个你死我活。 五次战役打下来,志愿军跟联合国军来回拉锯,血战连连。长津湖那场仗尤其惨,冬天冷得要命,志愿军冻死冻伤一大片,可还是把美军挡住了。到1951年7月,双方都打不动了,开始坐下来谈停战。熬到1953年7月27日,停战协定终于签了,战争才算告一段落。 这场仗,中国打得太不容易了。志愿军死了19.7万人,受伤的更多,很多人再也没能回家。国内的经济也被拖得够呛,工厂停工,粮食不够,好不容易攒的那点家底全砸进去了。老百姓的日子苦了,国家建设的步子也慢了。 可这场仗也不是白打的。中国用血肉之躯挡住了美国,把战线稳在了三八线,保住了朝鲜,也保住了自己的东北。美国人从此知道,中国不是好欺负的,亚洲的格局也稳住了几分。朝鲜战争不只是帮了朝鲜一把,更是为中国自己争了一口气。