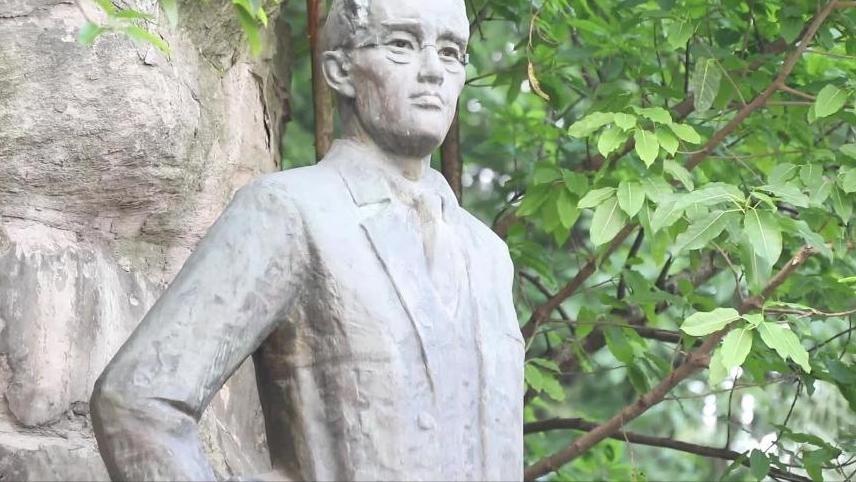

最牛的开国三兄弟,不是上将就是省委书记,还有一个做了国家主席 “1926年春天,’闇公,你真打算拼命干这一仗?’朱德在嘉陵江边压低嗓门问。”一句短短的追问,把杨家三兄弟的命运推向了不同的航道。距离辛亥革命不过十余年,山河动荡、军阀混战,生于重庆潼南的杨氏兄弟,就在这样的裂缝中亮相。 先看出身。杨父杨懋衡早年留学日本、法国,信奉“救国先救学”。他在自家土墙院子里挂起世界地图,逢年过节就把十三个孩子叫到面前,指着海峡、海湾讲形势。据家人回忆,他最常说的一句是:“知识不进门,山河难保。”因为这股执念,兄弟几乎都走向了求学海外的道路。 排在第四的杨闇公,性子最急。1917年东渡日本,仅两年就被警视厅盯上,理由是“鼓动赤色学说”。关了一阵子出来,他索性舍弃学位,偷渡回国。1924年,他在成都秘密成立“中国青年共产党”,旋即转为中共党员,并在重庆主持地方党组织。1926年泸顺起义前夜,他骑着一匹枣红马往返于朱德、刘伯承之间,搜集兵站情报。遗憾的是,1927年3月底爆发的“三·三一惨案”让他的全部计划戛然而止。4月6日清晨,闇公被枪决于重庆白公馆刑场,年仅二十九岁。狱中的最后一句话流传至今:“卷土重来不是人,坚守到底才是魂。” 轮到老五杨白冰,故事的色彩完全变了。抗战爆发那年,他在延安抗大冲着风沙练正步。百团大战期间,他被任命为八路军一二九师政治部青年干事,专盯战地民运。有人调侃他“背着步枪搞宣传”,可恰是这样的履历,让他对部队思想工作摸得极透。解放战争打到大别山,他兼任经扶县县委组织部长,手底下同时带着游击大队。新中国成立后,他一路做到成都军区副政委、总政治部主任,并在1988年被授予上将军衔。年过八旬时,他还能脱稿讲两个小时形势教育课,底下年轻军官服得五体投地。 说到杨尚昆,这位是兄弟里最沉得住气的。1926年进入莫斯科中山大学,苏联档案里对他的评价是“文书处理极佳,善听”。抗战时期,他协助周恩来处理延安与各抗日根据地的联络,外电给他起了个绰号——“红区信使”。1949年后,他担任中共中央办公厅主任,几十年握着秘书长、政治局常委、国家主席等要职。1966年的风暴把他打进秦城,但十二年牢狱并没有消磨意志。中共十一届三中全会后,他在广东主政,把“经济特区”四个字写进省里报告;1988年当选国家主席时,已是耄耋之年。1992年,他主动退位,只留一句:“老兵不死,归去来兮。” 有意思的是,这三兄弟的轨迹虽然各不相同,却在关键节点惊人地同步:闇公1920年入党,白冰1940年入党,尚昆则是1926年入党;闇公在四川掀起第一面红旗,白冰在大别山打出第二面红旗,尚昆在中枢稳住指挥中枢。若将他们的功绩拆解,几乎覆盖了土地革命、抗战、解放、建国、改革开放五个阶段。 兄弟们的成功并非只有家学渊源。杨家的十三个孩子中,真正留名史册的仅此三人。其余人,有的做了乡村医生,有的中途退隐商界,证明了血脉只能提供起跑线,后面的道路要靠自己踏出。“不走寻常路”成了杨家后人传颂的家规。 从史料能看出,兄弟性格差异极大:闇公爱冒险,白冰重纪律,尚昆擅调和。这种差异反倒使他们在各自战场活得游刃有余。革命年代需要前锋,也需要政工,更需要能在后台把控全局的人。三兄弟恰巧补足了这个三角形。 值得一提的是,兄弟之间并非绝对和谐。1950年代,杨白冰在西南军区参谋部开会时曾向哥哥尚昆建议“加强党报宣传”,尚昆回电仅一句:“兵有兵法,报有报法,慎之。”外界看似冷冰冰的一句,其实透露了岗位分工的分寸感——情同手足,但在原则上划线清楚。 把时间拨到2013年1月15日,北京301医院。杨白冰的呼吸渐弱,有护士听见他迷糊间喊了声“闇公,等我”。一段兄弟传奇,至此落幕。闇公牺牲八十六年后,三兄弟终于在另一条时间轴上团聚,这是命运的另一种对齐。 今天回望,杨家三兄弟的标尺并不是职位高低,而是他们在各自时代坐标里的分量。闇公点燃火种,白冰守护军魂,尚昆把火种捧进殿堂。没有任何一个环节是多余的,这也解释了为何一座重庆杨家小院,能在兵荒马乱的岁月里孕育出如此罕见的“三连击”。 有人问,是否还有可能出现下一个“开国三兄弟”?从历史规律看,家族的辉煌难以复制,但精神却不会断线。一个世纪前的嘉陵江夜风、延安窑洞灯火与广东改革的敲锣声,都已化作档案里的墨痕,可“知识不进门,山河难保”的提醒依旧敲得人心口发紧。 我更愿意把他们看作一面镜子。镜子告诉我们:出身只是序曲,时代才是主旋律;同时也提示后人,即便风口浪尖,也要有人敢做那颗引线。哪怕最终的结局是一座无名碑。