解放战争初期,东北战场在敌我两方的战略布局中扮演着至关重要的角色。从客观的军事实力观察,在战争伊始,由林帅指挥的东北民主联军(其前身为四野)并未能与国民党杜聿明集团有效抗衡。在沙岭战斗中,曾出现六个团的解放军打不败敌人一个团的尴尬局面,伤亡比达到了令人震惊的1比3。此外,林帅的部队不得不战略性地放弃四平、长春等重要城市,将主力转移至松花江北岸,这些都真实反映了当时双方实力对比的残酷现实。

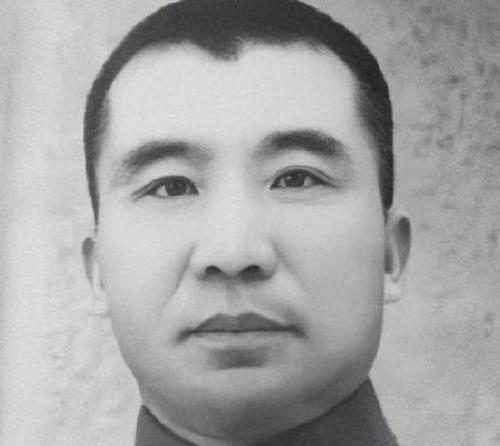

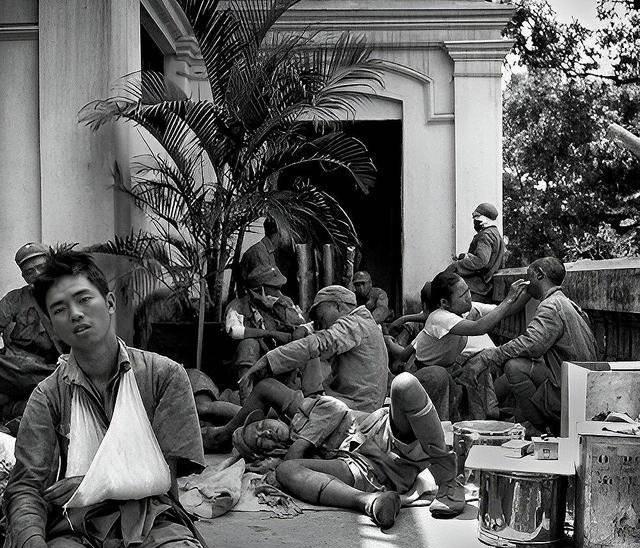

1946年4月,双方在东北的主力部队均在30万人左右,为何林帅的部队却难以抵挡杜聿明的军队?从将帅的指挥能力来看,林帅与杜聿明都是难得的军事才能,理应不是这种局面。然而,东北解放军在1945至1946年间面临两大重要问题。首先,部队扩张迅速,士兵来源复杂,许多新兵与当地旧军警混杂在一起。这些新兵在未经过充分训练和思想教育的情况下便被投入到残酷的战斗中,面对国民党精锐的美械武装部队,如新1军、新6军和71军,表现出抵抗力差,甚至时常出现溃逃的现象。

其次,早期出关的将领曾克林向军委反馈的信息存在失误,他错误地声称东北各军械库中武器丰富。因此,许多从不同地区汇集而来的老兵并未携带必要的武器,特别是那些久经沙场的主力部队,竟然面临无枪无炮的窘境。相较之下,从冀热辽军区调往东北的新部队与非主力军员却几乎全副武装,致使东北解放军整体实力严重失衡,内部各个纵队及将领之间也产生了一定的矛盾和摩擦。同时,苏联的态度模糊不清,东北我军的武器补给问题不容忽视。正当这些问题尚未得到缓解时,杜聿明集团已然抵达东北,这也是我军在交战初期接连失利的主要原因之一。

简而言之,这并非林帅的指挥水平不足,而是开战初期双方所处的客观条件截然不同。杜聿明军队精锐、粮草充足,并且拥有海空军的支援,毫无后顾之忧。而东北的我军虽迅速扩充,却仍处在整体发展的初期状态。进入1947年后,国民党军在东北总体上依然占据优势。然而,随着我军内部状况的逐步理顺,林帅的指挥才能开始显现,终于将杜聿明的军队迫回关内休整,双方的实力差距不断扩大,连随后赴任东北的陈诚、卫立煌,甚至最后调回东北的杜聿明也难以指挥国军与四野抗衡。

1947年成为一个转折性的年份。林帅及其部队能够迅速扭转不利局面的原因可以归纳为以下几点:其一,制定了正确的大战略,重点向农村发展,放弃大部分城市,在松花江北建设并训练部队,江南留守部队有效牵制敌人,从而使主力野战军迅速成长,战斗力显著提升;其二,土地改革的成功极大增强了地方百姓的参军热情,东北人民在心理和实际行动上纷纷倾向于解放军,这在力量对比上尤为关键。

其三,政工专家罗帅的发挥尤为重要,他在松花江北大力开发二线兵团,确保总人数超过40万人,其中大部分成功转化为独立师,并补充至野战部队,这在东北的军队建设上是一项开创性的举措;第四,大国苏联态度的转变,开放大部分军械库,使我军的装备水平得以提升,终于能够与国民党军抗衡。凭借上述几点,再加上林帅卓越的指挥才能,双方的攻守之势发生逆转也就不再令人感到意外。