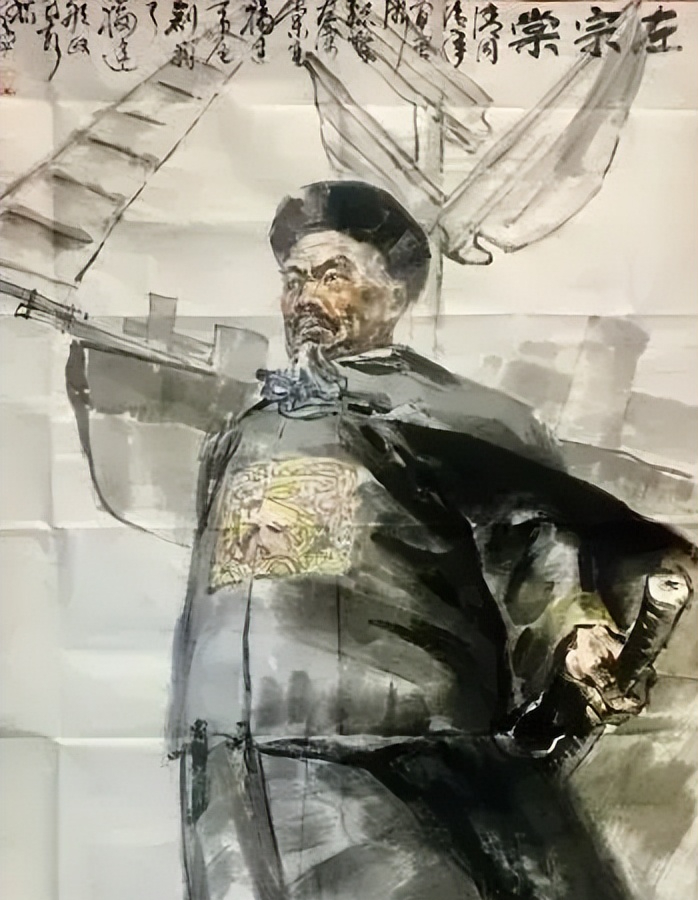

1900年,慈禧问一个年轻女子:“你有丈夫了吗?”女子回答说:“太后,我已经守寡14年了!”慈禧听罢一抬手,李莲英秒懂,取来了笔墨纸砚,女子不解,只见慈禧大笔一挥,女子看后潸然泪下! 1900年,八国联军攻进北京,朝廷仓皇出逃,慈禧太后带着光绪皇帝一路西奔,途经陕西时,局势动荡,物资紧张,连行宫都搭建得简陋寒酸,就在朝廷发愁军饷之际,一位来自泾阳的寡妇送来了整整十万两白银,这笔巨款在当时,无异于雪中送炭。 这位寡妇名叫周莹,出身陕西三原县孟店村,她祖上曾是当地有名的富户,靠经营布匹和瓷器积累了不小的家业,可到了她这一代,家道中落,父母早早去世,她由兄嫂抚养长大,小时候,她常跟着家里人跑生意,对账本格外敏感,算盘打得灵活,对数字天生有种敏锐。 她的人生转折发生在十六岁那年,那时家里经济窘迫,兄嫂为了缓解困境,把她送进了泾阳吴家,吴家是当地的大户,做盐生意起家,家底丰厚,门第显赫,可惜她进门还没过上几天安稳日子,丈夫吴聘就病倒了,不足十日便去世,孩子也没能保住,接着公公也在收账途中意外身亡,还未成年,周莹便成了寡妇,独自面对一整个动荡不安的家族。 彼时的吴家已经风雨飘摇,账房混乱,掌柜逃逸,族人开始明抢暗夺家产,她几乎是被推到悬崖边上,没有人相信一个年轻寡妇能撑起这个庞大的家业,然而她没有退缩,从头开始整理各地账本,一条条翻旧账,一个个追欠款,她亲自赶往四川讨债,面对质疑她身份和能力的掌柜,她凭借精准的账目和铁一般的证据,重新掌控了商号。 她不是读书人,却善于观察和学习,她很快发现,光靠旧的经营方式难以维持家族生意,她决定改革,在吴氏商号内部推行分红制度,伙计除了拿月钱,还可以参与分利,做得久的,甚至可以成为股东,这在当时是极为少见的做法,极大地激发了商号上下的积极性,她还根据不同人的能力重新分配岗位,把不称职的全数清退,用人不看出身,只看本事。 在生意上,她更是处处用心,她不再依赖单一的盐业,而是将触角伸向棉布、药材、粮食等多个行业,她在扬州谈盐源、在汉口设布庄、在新疆开茶行,生意越做越广,她还在农区与棉农和桑农建立合作关系,提前预付银两,保障供货稳定,通过这些措施,吴家的商号很快从最初的几家恢复到百余家,遍布西北各地,雇员千人以上,成了整个陕西首屈一指的大商户。 除了商业上的成功,周莹还在社会救济方面留下许多事迹,关中大旱时,她开设粥厂赈济饥民,连续多日提供免费稀饭,她自掏腰包修渠打井,帮助农户改善土地灌溉条件,有一次,有人拿着账单告诉她井要花两千两银子,她看着龟裂的土地,只说了一句,这钱花得值,她还出资修建学堂、文庙,支持地方教育,尤其关注那些像她一样年轻守寡的妇女,帮助她们谋生安身。 在当时那个男尊女卑的社会,周莹不仅经营生意如鱼得水,还能赢得地方官府和百姓的尊重,她不依附权贵,却懂得如何与官府周旋,在左宗棠收复新疆时,吴家原有的运输网络被她整合,用以为军队输送物资,这笔买卖不仅让她赚了钱,更赢得了朝廷的信任。 也正是在这种背景下,她在1900年主动献出十万两白银,支援慈禧西狩途中急需的军费,她并没有借机索要官职或特权,只是希望朝廷能体恤百姓,慈禧为此亲笔题写“护国夫人”匾额,作为对她忠义之举的嘉奖,对于周莹而言,这份荣誉不仅是对她个人的认可,更是对整个陕商群体的一种肯定。 这份封赏使她的名声达到巅峰,各地商贾纷纷与吴家合作,吴氏商号在西北商界的地位无人可撼,她也趁此机会布局更远的市场,将茶叶、丝绸出口至中亚和俄国,甚至与英国商人谈判瓷器生意,她对外开放,对内严管,吴家由此进入了发展的黄金时期。 然而,这份成就的背后,是她多年如一日的操劳,她亲自过问每一笔账目,巡查每一处商号,思虑每一次进货与销售,为了家族的长远发展,她打破传统观念,送养子出国留学,学习现代商业知识,她深知,未来的商战不会再靠人情和经验,而是靠制度和新知。 1910年,她因积劳成疾,在安吴堡病逝,年仅四十出头,出殡那天,整个泾阳街头黑纱遍挂,商号暂停营业,万民送行,她一生未再嫁,没有亲生子嗣,族中长老不许她合葬吴家祖坟,最终,她被葬在村外的一处不起眼山岗,墓碑上只刻了“诰命一品夫人”几个字,不见华丽装饰,也不见荣耀陈列。 几十年过去,吴氏商号在战乱中渐渐衰落,庄园几经易主,账本泛黄,匾额蒙尘,但在关中一带,老百姓仍在茶余饭后提起那个撑起一门生意、救济万民的寡妇,一些老人还记得她在粥棚里盛饭的身影,记得她站在商号门前指点生意的模样。