赵孟頫、黄公望、倪瓒、杨维桢……今天我们把这些名字罗列在一起的时候,会发现是何等的灿烂!

他们足以构筑起中国书画史上一片灿烂的星空。而这些人,都曾经在杭州,都曾经和张雨这个人交往,在他们的艺术生涯中,友人间的相互支持和启发必不可少。

在今天的杭州,无论是本地人还是游客,对张雨这个名字的熟悉程度恐怕非常低,这也是件无可奈何的事:张雨不是那种容易自带流量的人,他的创作也有曲高和寡之嫌。但这从另外一方面也说明了杭州文化底蕴的深厚,要知道,在艺术史上,张雨和他朋友圈的这些名字,是何等的沉甸甸。

他们在杭州这片土地上生活过,欢笑或者痛苦,愉悦或者悲伤……他们的故事,值得我们去读,去探究。

飞鸿踏雪(2)黄篾楼前说张雨

“石为箕,不可以簸扬。箕盛水,瓢饮足滥觞。一漱一咽洗髓肠,载援斗柄挹天浆。半夜箕犯月,大风卷地我欲狂。起骑箕尾跨石梁,长啸应答惊下方。张皇醉降黄姑房,哆然大笑箕口张,水流月明天苍苍。”《筲箕吟书黄山人石壁》为元代张雨所写,写给他的好友黄公望。

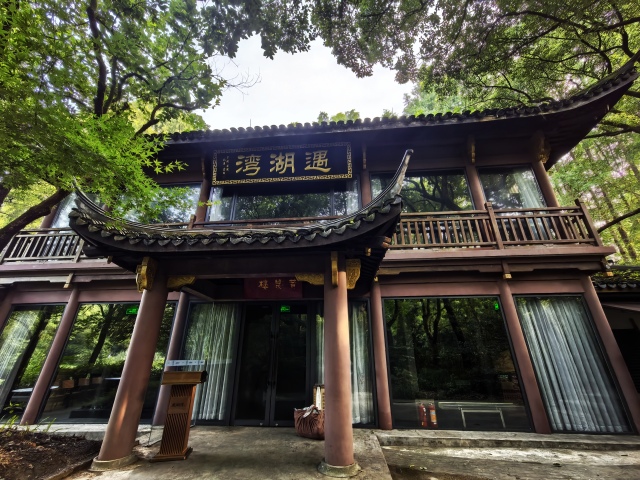

黄公望因为《富春山居图》而为今天的公众熟知,和黄公望相比,张雨声名不显。杭州浴鹄湾慧因高丽寺周边,是西湖景区中闹中取静的秘地,两人在此都留下过旧痕,黄公望当年筑有大痴庵,张雨则筑黄篾楼以藏书,此后又筑水轩于浴鹄湾,将所系玉带出售构筑玉钩桥,在桥南数十步处筑藏书石室。这些今天早已湮没,我们在浴鹄湾边看到的黄篾楼是当代修筑的,但人们往往会把它和黄公望联系在一起,而不是张雨。

张雨出生于1283年,钱塘(今浙江杭州)人。原名张泽之,字伯雨,后改名张雨,道号贞居子,又号句曲外史。他出身官宦世家,是理学家宋崇国公张九成之后裔,自幼聪慧,勤奋好学,年少时就以诗文闻名。元四家之一的倪瓒(1301—1374)赞张雨:“诗、文、字、画皆为本朝道品第一。”

今天去读张雨的故事,会发现很多有趣的地方,如个人和所处时代的关系,如一个人又是如何一步步完成他自己的……张雨在杭州度过了他人生中的大部分时间,杭州的许多地方都留有他的足迹和身影。

01野老船头眠未起,不知春涨已平溪

“江村烟树晚离离,渐近人家路渐歧。野老船头眠未起,不知春涨已平溪。”

张雨的这首《题画》描绘了一幅宁静优美的江村晚景图:暮色四起,江边的树木显得朦胧而疏落,而路也逐渐分开,去往不同的人家。

老船工在船头沉睡未起,梦中不知道溪流已经满溢。

这是张雨对从小生活环境的真实描写,可能就是他当时所看到的,也可能是他记忆里江南水乡的一个片段。衣食无忧的他很早就显露出自己的聪慧,而他出生时,社会进入了一个相对的稳定期,战争对于他是一个模糊的概念。

“如今却忆江南乐,当时年少春衫薄。”唐代诗人韦庄的《菩萨蛮・如今却忆江南乐》中的诗句,对张雨而言是真实的写照。

元朝立国之初,为了平衡民族矛盾,在元朝廷的引导下,道教得到了蓬勃发展,并且深入到了民间生活中,无论是节日祭祀(如春节贴门神、端午驱邪)、人生礼仪(如出生祈福、丧葬超度),还是日常信仰(如财神、灶神崇拜),都能看到道教的影子。《太上感应篇》等典籍传播广泛,或许会让少年时的张雨沉浸其中,对仙风道骨的生活充满向往。

我们熟知的元曲中,就引用了大量的道教典故和意象,如在马致远的《汉宫秋》《黄粱梦》等曲目中,全真道“人生如梦”的思想比比皆是,触手可及。

少年总是有梦的,20岁左右,生活优渥的张雨离家出走,先是游历了天台、括苍诸名山,之后前往茅山,拜当时有名的道士周大静为师,受大洞经箓。

1305年,22岁的张雨回到了杭州,春衫依然薄,但此时的张雨,是道号贞居子的道士了,师从杭州开元宫玄教道士王寿衍。

杭州开元宫今天已经消失,但印痕犹在,开元路这名字是它的余韵。杭州开元宫的位置在南宋时期的泰和坊内,也就是今天的后市街南端,开元路一带。

开元宫的历史可一直追溯到唐开元年间,当时由杭州刺史陆彦恭奉诏书所建,之后屡毁屡建,在张雨到开元宫修道时,这个建筑是南宋绍定四年(1231),开元宫毁于火灾后,在大宗正司故址重新建造的。

元皇庆元年(1312),在临近而立之年的时候,对张雨书画技艺有着标志性突破的相遇到来了。当时,赵孟頫(生于1254年,卒于1322年,字子昂,号松雪道人、水晶宫道人等,宋太祖赵匡胤十一世孙,元代著名书画家、文学家,被誉为“元人冠冕”)回吴兴为先人立碑,途经杭州,张雨得以拜见。按照时间可以推断,他和黄公望的相识也是在这一时期。

我们可以想象一下,那个时候,张雨、黄公望、倪昭奎等人静心聆听着赵孟頫对于书画的见解,于字一途,赵孟頫十分看好张雨,他说:“小友之性格跳脱无碍,又峭拔孤高,可学李邕”。张雨在赵孟頫的指导下,学李邕《云麾将军碑》,得上疏汉密字形,笔法渐渐趋向猛峭劲利,所书《台仙阁记卷》可见其踪迹。

而张雨又是修道之人,在他的书法中,慢慢去掉了赵孟頫的雍容、平和,而添之以神骏、清遒,洋溢着宽舒高古、清癯出尘的气息。从字看人,这个是不会错的。

张雨与赵孟頫在杭州的相遇,是他一生中的一个节点,也使得他成为元代书法领域的重要人物之一。不得不说的是赵孟頫因材施教的能力,他能够根据张雨的性格,让他去学习李邕,这才能事半功倍。

1313年,三十而立的张雨随师傅王寿衍入京,居崇真万寿宫,与杨载、袁桷、虞集等俊彦交游,元仁宗孛儿只斤・爱育黎拔力八达(1285—1320)也听到了他的声名,在召见张雨后,一番问答,爱惜张雨的才华,想授予他官职,但张雨委婉而坚决地拒绝了。

元仁宗在位期间推行了一系列汉化改革,对元朝的政治、文化发展产生了重要影响,被视为元朝中期较有作为的君主。

第二年,张雨又回到了杭州。

02客来梦觉知何处,挂起西窗浪接天

西湖断桥之左,靠近孤山,在张雨的时代,有一座非常知名的道观,叫作福真观。1314年春天,回到杭州的张雨已经名满天下,张雨不愿意出仕,受元仁宗玺书,赐号“清容玄一文度法师”,担任了福真观的主持。

在主持福真观其间,张雨和众多文人雅士交往密切,比如南宋遗民词人张炎、曾经担任杭州路儒学学正、江浙儒学提举、江南浙西道肃政廉访司事等职的邓文原等人。凭借张雨自身的才名和朝廷赐予的名号,吸引了更多的文人墨客及信众,福真观在杭州乃至江南地区的知名度和影响力激增,成为了当时道教活动和文化交流的重要场所。

青年时就与赵孟頫定交,被赵孟頫称为“畏友”的邓文原写过《杭州福神观记》一文,从文中可以看出,福神观原来在孤山,在南宋时是赵氏故宅,后成为道观。元至元年间(1264-1294),从孤山迁徙到这里,学道修真之士纷纷汇聚,但观内空间狭窄,无法容纳众多信徒。大德丁未年(1307),全德教张惟一重建福神观。

但邓文原笔下的福神观是否是张雨主持的福真观,如今已不可考,有一些资料把两者混淆在一起,我觉得未必,不过邓文原与张雨交往比较密切是确凿的。

像虞允文五世孙元四家之一的虞集到杭州时,曾向虞集学习诗词写作的张雨,邀请了邓文原、袁桷、杨载等人在河坊街为虞集洗尘。

根据相关研究资料显示,大约在元延祐六年(1319),张雨36岁时,除了福真观之外,张雨开始主持杭州开元宫。一人身兼两职,可以看出张雨的能力。

这一年的冬日,寒风凛冽,张雨独自前往龙井方圆庵。僧人邀请他至茶室品茶,之后又引领他参观楼上的七幅画像,画像中的人物都和杭州有关,分别是北宋时期的五位贤士苏轼、赵抃、胡则、苏辙、秦观,以及两位高僧开士释参寥子与释辩才。张雨被这些画像深深震撼,归返居所后,他以诗为媒,写下《游龙井方圆庵题五贤二开士像诗》,表达自己的敬仰与感慨:

“独寻招提游,果得世外欢。昔贤所栖集,画像藏屋端。山僧启锁鱼,不待啜茗干。修广各异制,精采俱生完……宁不念学子,道术救凋残。抵舍亟模貌,微哉难控抟。梦中倘未遇,展诗时一观。”

张雨在他的时代里,在杭州是自带流量的,像在茅家埠南侧的龙泓涧景区,传说他曾在此卖文。龙泓涧环境清幽,景色宜人,但说张雨卖文为生多少和他的人生轨迹不合,除非当时出于游戏人间的心理,这也没有太多的史料可以佐证。

1321年,张雨38岁,一下遭遇了两重打击:开元宫再次被毁于火(后又重建),祸不单行的是,他父亲去世,张雨回家欲守庐三年尽孝,辞去福真观主持之位,此后随茅山四十五代宗师刘大彬至茅山学道,并主持崇寿观及镇江崇禧观。史料显示,直到至正二年(1342),张雨仍提点开元宫。

03黄土筑墙茅盖屋,门前一树紫荆花

在今天的杭州,与张雨有直接关系的遗迹便是黄篾楼水轩,位于浴鹄湾附近,是近年重建的,现在是个茶楼,供游人歇脚闲坐,并能够感受往昔的意境。但游人往往会喧宾夺主,脑海中只有黄公望而没有张雨。

浴鹄湾有西湖赤山埠码头,是运河、西湖到钱塘江水陆通道之一,三面环山,分别是玉岑山、石屋岭、兔儿岭,筲箕、惠因两泉蜿蜒流淌,汇流经赤山溪注入西湖浴鹄湾。再早一点的时候,浴鹄湾又称赤山水曲,因清澈的溪水从赤山潺潺流下注入湾流而形成。这里水清澈见底,水草丰美,曾是天鹅沐浴和栖息的地方,故而得名“浴鹄湾”,在它北面相连的就是杭州人称为“乌龟潭”的地方。

南宋嘉定七年(1214),浴鹄湾一带出了武状元刘必万,人们在赤山为其立武状元坊,以表彰他的功绩,这也成了浴鹄湾的一个标志性建筑。

值得一说的是,随着时间的推移,浴鹄湾逐渐湮塞成陆地,相关的水轩、草堂等建筑也逐渐荒废,这一地名曾经一度消失。2003年以后,西湖实施了湖西综合保护工程,浴鹄湾水面得以恢复,并重建了黄篾楼、武状元坊、子久草堂、霁虹桥、先贤堂等故迹,浴鹄湾这一地名又重获新生。

“洑流乱石幽栖地,子美诗中萧史家。白发羽衣元自称,风流异代不须嗟。竹缘迮径篱编笋,丛碍低垣雨卧花。岂少烟霞闲艇子,一枝聊赠老生涯。”

这是张雨的《浴鹄湾题壁》一诗,描绘出清幽的环境以及他的一些思绪,也有隐居终老于此的念头。在这里,张雨和黄公望的交往或许是他一生中另外一个重要的事件。

黄公望曾因受中书省平章政事张闾牵连入狱,出狱后生活拮据,好友曹知白举荐他为慧因高丽寺的七祖堂画壁,这个时间目前没有确切考证,大概是在1329年之前。画壁结束后,在慧因寺的筲箕泉边,结庐筑室“大痴庵”,与张雨的居所相邻,往来方便。

慧因高丽寺为北宋杭州知州蒲宗孟捐金所建,在《慧因寺志》卷四中这样记载:“蒲宗孟,以资政殿学士、大中大夫出镇钱唐,率僚属敦请晋水法师住持慧因教院,施金建七祖堂。”该堂供奉马鸣大士,及龙树、帝心、云华、贤首、清凉、圭峰,共七祖。而筲箕泉的所谓筲箕,即饭筲、簸箕的合称,是江南因地取材的竹器的一种:饭筲,口开,后圆,在乡村有用饭筲淘洗或过滤煮过的半生半熟的米饭,以便得到浓稠的米汤,再用竹箴子蒸过滤后的米饭;箕,乃簸箕,口方底合,是农家用来簸去五谷粮食中的土尘草屑的工具。早在汉代王充的《论衡》中,《定贤》篇里就有“家贫无斗筲之储者”之说。

黄公望的大痴庵在筲箕泉之侧,泉水依庵逶迤,哗哗的水声,在静夜里宛如枕泉而眠,而此地和张雨的黄篾楼相邻,往来方便,与友人谈诗论画极其方便。

我们可以推想一下,月色皎洁,两个相知的朋友彻夜长谈,水轩背后的山上有鸟鸣之音,更增岑寂之感。在这里,隐居数年的黄公望专修画事,反复追摹唐代李思训等人之作。张雨的诗书画在与友人的磨合中也不断提升。

张雨为《雪中梅竹图卷》所写的“柳梢青”和韵或许是这种心境的描述:“笑揖梅花,还哦好句,何限清佳。忆昔巡檐,共挥吟袖,低度春纱。此番携酒重来。花未老、依前好怀。书掩西窗,月沈南浦,雪冷天涯。”

出于生计等原因,黄公望此后加入道教,张雨正是介绍人。让人诧异的是,20岁出家为道的张雨,在60岁时却像青年时一样任性,回到了世俗生活之中。

04但得草堂赀便足,人间何地不樵渔

张雨最终会回到世俗生活其实早有端倪,1336年他53岁,这个时候他体弱多病,便辞去主观事之职,每天友人饮酒赋诗以自娱。

到了1343年,60岁的张雨终于决定脱去道袍,埋葬冠剑,恢复其儒身,从出生地杭州回到了隐居地杭州,就像黄公望在《富春山居图》中所表达的,形成了一个循环。

这个时候的张雨,犹如一只飞鸟往来于江南各地,与杨维桢、倪瓒、黄公望、顾瑛等流连觞咏。在铁笛道人杨维桢(1296-1370)狂放不羁、及时行乐思想的影响下,张雨生活方式有所改变,晚年的诗风、书风也有朝放纵、恣肆发展的倾向。

还有一个原因可能是,张雨晚年体弱多病,身体的不适使他对清修生活产生了怀疑和动摇,转而寻求世俗生活中的一些慰藉和便利。

这个时候的张雨,筑庐于散花滩。散花滩位于杭州城北青莎镇,又名仓基上。运河杭州段在张雨的年代尚未拓宽,南过江涨桥后随即一分为二,散花滩当时是一座小岛,在今天运河的东侧,如今运河边修建有“青莎古镇”的牌坊。

“浮家泛宅意何如,玉室金堂计未疏。归锦桥边停舫子,散花滩上作楼居。澹然到处自凿井,玄晏闭关方著书。但得草堂赀便足,人间何地不樵渔。”这是张雨写的《马塍新居》,是他在散花滩上筑楼而居的生活情景的再现,体现了其淡泊闲适的心境和对隐居生活的向往。

在张雨晚年的另外一些诗中,也提及过散花滩,如“归锦桥边停舫子,散花滩上作楼居。花雨埽尘鸾帚湿,岛云承袜蜃楼昏”等。

一直到1350年春夏之交,67岁的张雨驾鹤西去之时,这些年成为他创作的一个高峰期。

张雨的墓今天已经找不到了,记载中他葬于钱塘县灵石山玉钩桥,即如今的杭州西湖灵石山一带,西湖灵石山位于杭州西湖乡双峰村后,在南山栖真院之上,旧名积庆山,西面临湖处有座小山为丁家山。

但时间让一切变得模糊,就像张雨本身,我们可以从诗书画中去读他,比如说他的诗清逸自然、空灵洒脱,而且题材广泛,有写景抒情、赠友送别、谈玄论道等;比如说他的书法技艺高超,风格独特,在元代书法史上占有重要地位;又比如说他的山水画笔墨简洁,意境深远,富有文人画的气息……

这一切都只是雾里看花,我们看到的是张雨的碎片和侧面,关于他这个人和他的故事,如果从一个艺术家的人生去看,他的出世和入世,仿佛是一种返回,回到了自身的那种本真和圆融。

读张雨的全集时,读到《太常引・题李仁仲画舫》时,我读到了他心底的哀伤和那种无可奈何,也读到了他当年拒绝出仕的内在逻辑:“莫将西子比西湖,千古一丘墟。南宋旧都无。但一片,吴烟越芜。豪华尽去,几人重到,旧隐有谁居?回首问樵渔。更长得,花开花落无。”

一个春衫薄的青年终究会日薄西山,带着他的哀婉和对世事的疑惑。