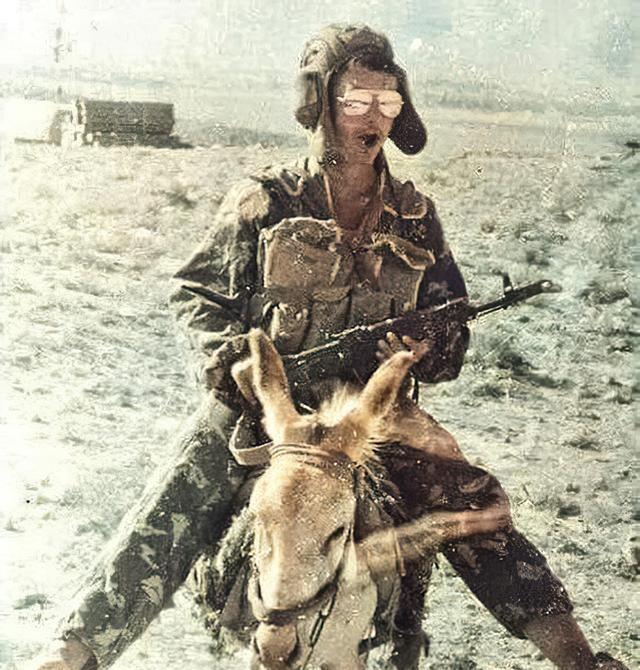

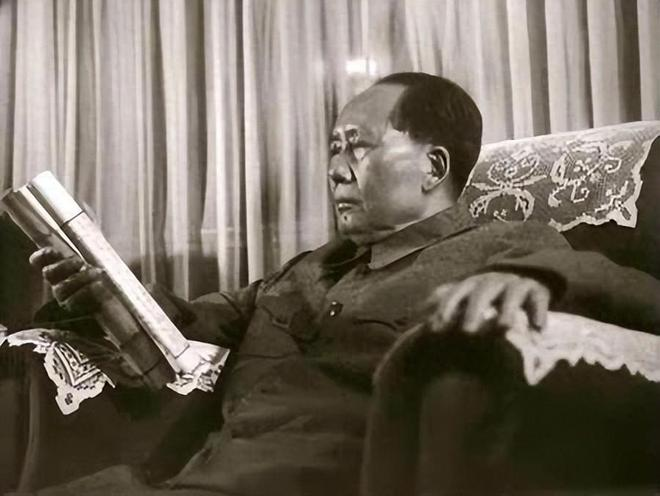

1969年,一天深夜,周总理急忙敲开了毛主席的房门,带来了一个不好的消息,没成想,毛主席听后,却不慌不忙地回应说:“放2颗原子弹,但先不要对外公布。”这是怎么回事? 1969年的一个深夜,周恩来总理带着一份极其重要的情报,急匆匆敲响了毛泽东的房门,那是一份来自边境的最新报告,显示苏联在中苏边境大规模集结军队,调动了大量坦克和重型武器,甚至部署了可以携带核弹头的导弹。 根据情报,苏联还在私下接触美国,希望美方在他们对中国采取军事行动时保持中立,这些迹象表明,苏联极有可能对中国发动突然袭击,甚至包括核打击。 当时的国际局势已经相当紧张,几个月前,中苏两国在珍宝岛爆发了武装冲突,冲突之后,苏联不仅没有撤军,反而在远东地区持续增加兵力,苏联高层传出强硬声音,认为必须遏制中国的核发展。 他们甚至提出“外科手术式核打击”的设想,试图用一次性军事行动摧毁中国的核设施,以消除来自东方的潜在威胁。 面对苏联的军事威胁,中国的处境非常严峻,尽管中国在1964年成功爆炸了第一颗原子弹,1967年又试验成功氢弹,但在当时,外界普遍认为中国的核武器技术还不成熟,难以形成真正的威慑力量,美国、苏联等大国对中国的核能力始终心存疑虑。 周恩来和中央领导人清楚,苏联的动向不容小觑,任何一次误判都可能引发灾难性的后果,国家进入全面战备状态,军队加强防御,重要城市的防空准备也迅速展开。 高层指挥系统采取了疏散和分散措施,确保一旦爆发战争,指挥不会陷入瘫痪,北京、沈阳等地的部队进入一级战备,大量战斗机转场前沿机场,防止敌人突然袭击。 在这种局势下,毛泽东做出了一个重要决定,中国必须在适当的时候,通过实际行动向苏联释放明确信号。 不久之后,中央军委下达命令,中国准备进行新一轮核试验,这并不是单纯为了技术试验,而是要用核试验作为战略威慑的一部分。 1969年9月23日,中国在罗布泊成功进行了首次地下核试验,六天后,又进行了一次规模更大的核试验,这两次核爆都没有通过官方大规模对外公布。 新华社只发布了简短的新闻,没有透露试验细节,也没有组织任何庆祝活动,但国际社会的监测系统很快就发现了异常。 苏联通过情报手段和监测设备掌握到核爆的相关数据,却始终无法得知中国的真实核能力和具体部署情况。 苏联方面陷入了犹豫,他们明白,中国虽然在核武库规模上无法与自己相比,但中国的反应非常强硬,展现出不容低估的决心,这种不透明和不确定,反而加剧了苏联高层的顾虑。 与此同时,美国情报界也注意到中国西北的异常情况,美国开始重新审视对中国的政策,国际力量格局出现了微妙的变化。 在军事威慑的同时,中国领导层也展开了多方面的应对,一方面,国内继续加强经济生产和战备工作,防止战时出现经济崩溃,另一方面,外交上试探与美国的接触,为缓和国际压力寻找新的可能。 中国没有选择公开对抗或者大规模宣扬核试验的成果,而是选择用低调的沉默制造不确定性,迫使对手自行揣测。 苏联很快调整了对华态度,10月下旬,中苏边界谈判重启,苏联主动提出设立军事热线,试图缓解双方的军事紧张局势,11月,苏联部长会议主席柯西金秘密飞抵北京,与周恩来在机场进行了直接会谈。 虽然双方并未就根本分歧达成协议,但边境局势得到了一定程度的缓和,苏联随后撤回了部分边境部署,核打击的计划也被悄然搁置。 这场未曾爆发的核对峙,以一种近乎无声的方式结束了,中国没有因为军力上的劣势而被吓倒,也没有通过激烈的言辞进行反击,而是用实际行动和坚定的战略定力,化解了一场可能毁灭性的危机。 这不仅是一次军事层面的成功,更是一次深思熟虑的政治与外交博弈的胜利,1969年的这场危机成为冷战历史上的一个重要转折点。 中国在极其不利的局势下,依靠有限的手段和强大的意志,赢得了战略主动权,事实证明,真正的威慑并不只是依靠武器的数量,更多的是取决于一个国家的决心和处理危机的智慧,这段历史留下的启示,至今仍然值得人们反复思考。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!