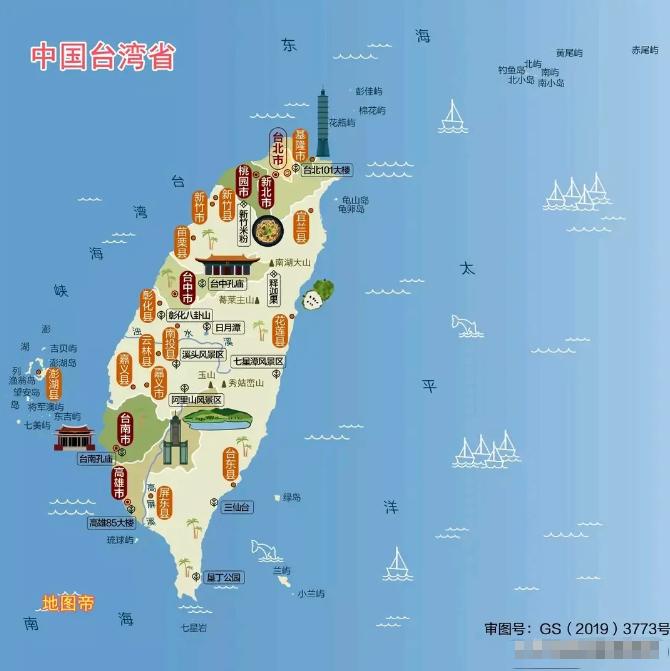

说来非常有趣,历史上几次武统台湾都是由泉州人完成了,郑成功,施朗,李光地等都是泉州人,直到现在台湾人对泉州人仍然礼让三分,敬畏之心,大部分台湾人祖籍在泉州,去年金门撞船事件也是由泉州台办与台当局陆委会谈判解决的,建议中央台办授权泉州与台湾当局进行和平统一谈判,一定会收到很好的效果。 1661年,泉州南安人郑成功率领2.5万将士、400艘战舰,在台湾海峡掀起惊涛骇浪,这场持续9个月的战役,不仅收复了被荷兰殖民者占据38年的台湾,更让“国姓爷”的威名刻进台湾民众的记忆。 台南延平郡王祠里,郑成功的塑像至今仍接受着两岸民众的祭拜,香火绵延360余年。 如果说郑成功是“开台圣王”,那么1683年率清军渡海收复台湾的施琅,则是另一位“统一功臣”,这位泉州晋江人,曾是郑成功的部将,后因家族恩怨转投清朝。 在澎湖海战中,施琅以300艘战船对阵郑军200艘,用“五点梅花阵”战术全歼郑军主力,迫使郑克塽投降。 入台后,他做的第一件事竟是前往郑成功庙祭祀,哭诉“吾与君本同乡里,忍相仇乎”,这一举动让郑氏旧部感动落泪,也为清朝统治台湾奠定了民心基础。 至于李光地,这位泉州安溪人虽未直接参与武统,却以康熙年间文渊阁大学士的身份,力主“平台宜用武,治台宜用文”,为清朝制定台湾治理方略提供了关键智囊支持,三位泉州人,三种角色,却共同编织出台湾与大陆的血脉纽带。 泉州和台湾的关系,那可不是一般的近,泉州是台湾汉族同胞的主要老家,泉州籍的台胞占了台湾总人口的44.8%,两地有180多处地名都一样,闽南话、歌仔戏、拍胸舞这些文化,在两岸那是无缝衔接。 这种“地缘近、血缘亲、文缘同、商缘连、法缘循”的“五缘”关系,让泉州成了两岸沟通的天然桥梁。 这几年,泉州在推动两岸融合发展上可没少下功夫,2023年弄了个全国第一个“台胞医保/健保线上服务平台”,2024年打算办郑成功诞辰400周年纪念活动,还说要建“台胞台企登陆第一数据港”,这些事儿看着小,其实都是在为两岸统一打基础呢。 从郑成功到施琅,从以前打仗统一到现在和平谈判,泉州人总能找到最管用的办法,就像金门撞船那事儿,要是换个地方去谈,估计早就吵得不可开交了,但泉州台办就能用“老乡情”把事儿摆平,毕竟,两岸谁家没个泉州亲戚啊? 我觉得中央台办真该给泉州更多权力,泉州人太了解台湾了,会说台湾话,知道台湾人心里咋想的,这种优势别人可没有,与其让两岸在政治上硬碰硬,不如让泉州这种“中间人”先破冰,等老百姓的心通了,统一那就是早晚的事儿。 也有人担心泉州“太软”,会被台湾当局利用,但我觉得这正是泉州的高明之处,它不跟台湾对着干,而是用文化认同、关心老百姓生活慢慢渗透,就像施琅当年入台后去祭拜郑成功,泉州人懂得“以柔克刚”。 统一不是一天两天能成的,但只要泉州这种“慢慢来”的办法坚持下去,两岸老百姓的心迟早会像台湾海峡的水一样,汇到一起。 说到底,血浓于水,老乡情最靠谱,泉州人手里的“统一法宝”,就是这两个字:真心!