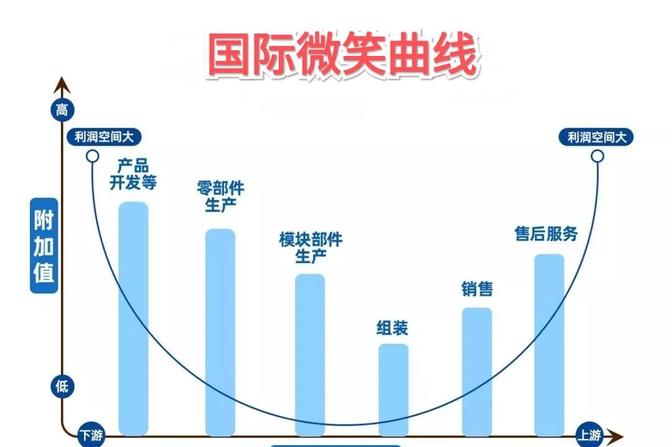

美国印钞,中国制造,用商品换美元,这是最残酷的国际分工,中国打破美国与资源国的联手围堵,制造业挑起中国经济大梁。 全球经济的分工格局里,美国靠美元霸权和金融优势,占据产业链高端,负责创新和设计;日本、韩国、德国生产核心零部件;澳大利亚、巴西等资源国供应原材料;而中国等发展中国家往往被挤到低附加值的组装环节。这种分工看似公平,实则残酷,美国印钞放水,推高全球物价,资源国趁机抬价,压缩中国制造业的利润空间。2020年疫情后,美国释放超过10万亿美元货币,铁矿石、铜等原材料价格暴涨,试图联合资源国给中国制造设下重压。 中国制造业却展现出惊人韧性。2025年前8个月,对美出口商品总值达1.8万亿元,贸易顺差2.05万亿元,出口从电子产品到机械设备,覆盖全球市场。面对原材料价格上涨,国内钢铁行业通过精准调控,迅速平抑铁矿石价格,稳住供应链。2018年以来,美国加征关税,针对中国高科技产品,试图遏制产业升级。中国商务部迅速反制,制定针对性清单,维护贸易平衡。制造业的崛起靠的是硬实力,江苏的精密机械、深圳的无人机技术,逐步打破欧美技术垄断。中国不再只做低端组装,产业链向高端攀升,占全球制造业增加值的29.8%,远超美国的13%,成为全球产业链的稳定器。 2025年,中国制造业挑起经济大梁,出口总值达11.05万亿元,占GDP增量的27.9%。新能源汽车、光伏设备、高铁等高端产品在全球市场份额稳步提升,出口到欧美、东南亚和非洲。中国芯片产业突破技术封锁,自主研发的半导体进入量产,供应链逐步摆脱外部依赖。 内循环体系日趋成熟,国内消费市场支撑制造业升级,外循环则通过出口巩固全球竞争力。美国的高关税和资源国的价格操控,未能动摇中国制造业的根基,反而让中国通过出口反推通胀压力,稳住经济大局。