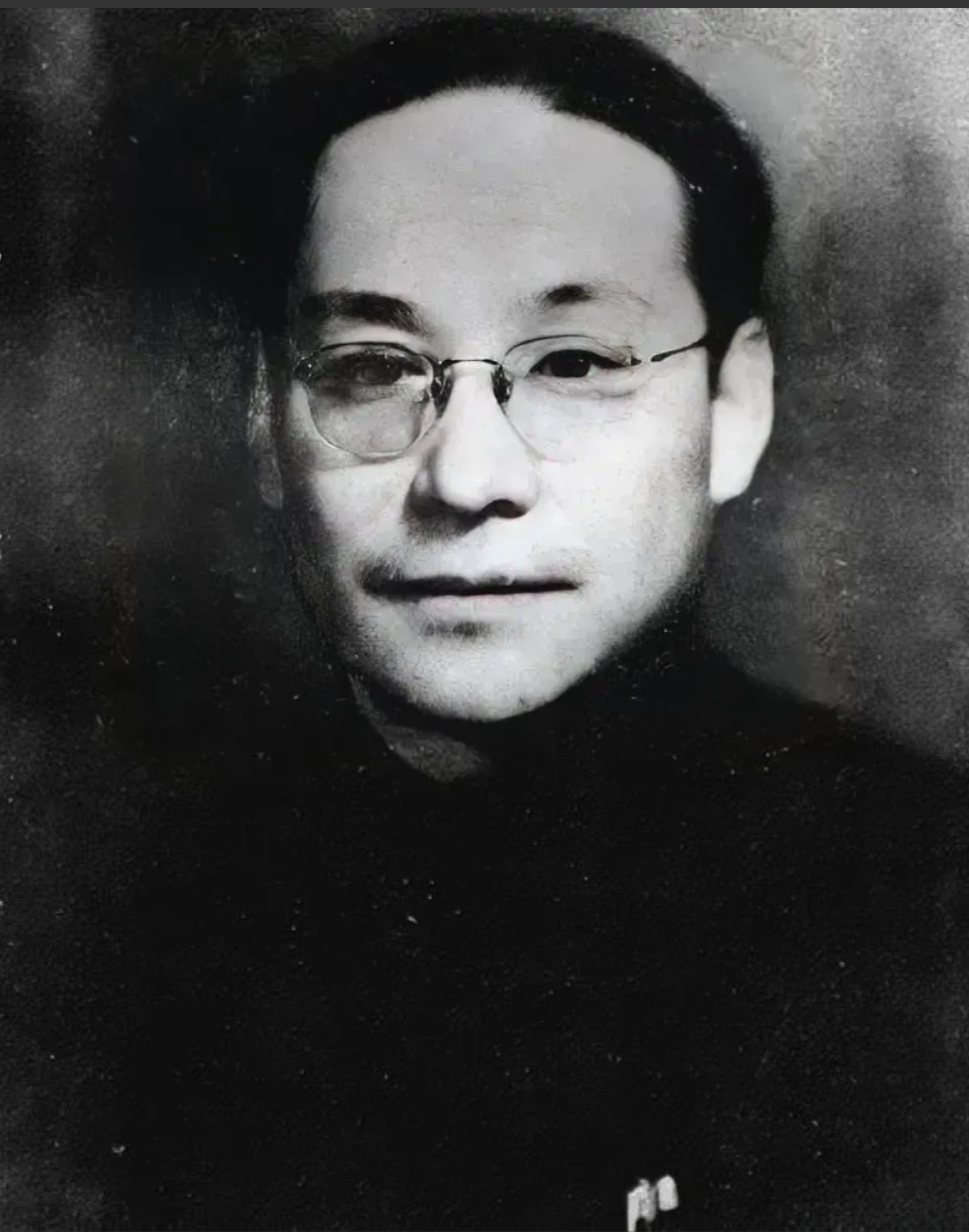

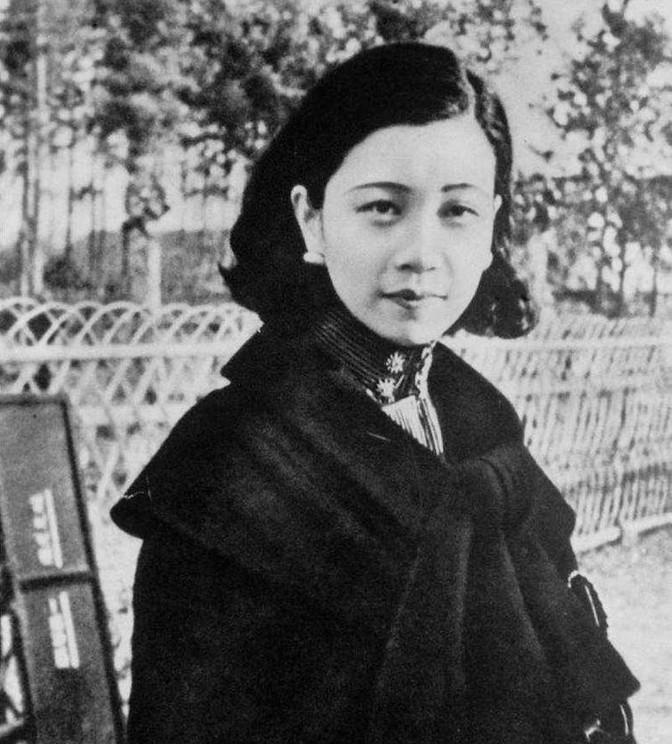

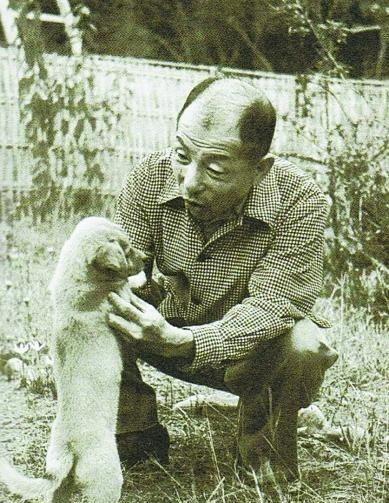

照片中的人物,从左至右,依次是张学良、赵四小姐、宋美龄、蒋介石,1960年宋美龄劝张学良说:“你跟于凤至离婚吧!” 蒋介石担心张学良与在美国的于凤至重聚,可能影响两岸关系的微妙平衡。 当时的张学良已经皈依基督教,而基督教的“一夫一妻”教规成了这次离婚的理由,在台北的他身边有赵一荻陪伴,而于凤至则独自在美国洛杉矶抗癌。 赵一荻并非突然出现在张学良生活中的人,这位北洋政府交通次长的女儿从1928年就认识了张学良,1931年开始以秘书身份陪伴在他身边。 1936年西安事变后,张学良被软禁,赵一荻做出了一个改变她一生的决定,她放弃了香港的舒适生活,带着年幼的孩子跟随张学良到了囚禁地。 美国《生活》杂志1946年在贵州桐梓的采访中记录了这样的场景:昔日的千金小姐赵一荻正在用煤油炉为张学良煮咖啡,她的貂皮大衣早已变卖换成了生活费。 而此时的于凤至正在大洋彼岸经历着人生的另一种煎熬,加州大学医疗档案显示,她在1960年接受了乳腺癌手术,切除了左侧乳房。 术后恢复期间,于凤至开始学习英语,研读《华尔街日报》,涉足股票投资,她在比弗利山庄购买了房产,通过投资积累财富。 1963年圣诞夜,一封来自台湾的信改变了三个人的命运,张学良在信中向于凤至提出了离婚的要求,理由是要遵循基督教的教义。 于凤至的回信现在还保存在台北“国史馆”的档案中,她在信中写道:“既然你们都皈依了基督教,自当遵从主的教诲。”字迹有多处被泪水晕染的痕迹。 1964年7月4日,台北杭州南路的教堂里举行了一场特殊的婚礼,64岁的张学良和52岁的赵一荻正式结为夫妻,这距离他们初次相识已经过去了36年。 台湾详细报道了这场婚礼,记者注意到张学良握着《圣经》的手微微发抖,而赵一荻佩戴的水晶项链是她当年离开香港时保留的唯一首饰。 婚礼的消息传到美国后,于凤至正在洛杉矶的玫瑰园里,据管家回忆,那天她反复哼唱着《四郎探母》的选段,还在花园里摆了两副茶具。 香港《工商日报》的评论很有代表性:“三十六年的苦恋终成眷属,却也是另一个女人三十六年等待的终结。”这句话概括了这段复杂情感的全貌。 于凤至并没有因为离婚而改变对张学良的感情,她在美国的投资越来越成功,在比弗利山庄、夏威夷等地都有房产,但始终保留着“张夫人”的称呼。 1990年张学良恢复自由后,接受日本NHK电视台采访时,提到于凤至竟然脱口而出“我太太”,随即才改口说“我前妻”,这个细节被摄像机完整记录了下来。 在台北北投的寓所里,赵一荻始终保存着于凤至寄来的最后一封信,信封里除了信纸,还夹着一缕用红绳系着的白发,这成了两个女人之间唯一的告别。 于凤至在1990年去世,遗嘱中将所有财产都留给了张学良,她的墓碑上刻着“张于凤至”,坚持用张家的姓氏直到生命最后一刻。 2001年张学良去世后,与赵一荻合葬在夏威夷神殿谷公墓,有趣的是于凤至的墓地距离他们只有21步,这个数字恰好是1928年张学良与于凤至结婚时她的年龄。 每年清明节,于凤至墓前的玫瑰花总是比周围其他墓穴多出几朵,但没有人知道是谁在默默献花。 参考资料: 《张学良与赵四小姐在台的最后日子》 《作家文摘》