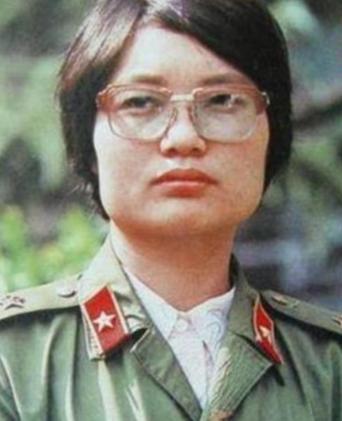

1986年,23岁女医护刘亚玲以回家探亲为由,向医院请假,谁知她居然偷偷溜到了老山战场前线,眼看探亲假就要结束,刘亚玲直接给领导写信,称自己在前线不回去了,领导得知后勃然大怒,以党性要求其回来,可刘亚玲却说:“哪怕开除我的党籍,我也不坚决回去!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年的一天,云南老山前线的一处哨卡突然紧张起来,一位行色匆匆的女兵被哨兵拦下,要求出示通行证,谁也没想到,她竟从包里掏出一枚手榴弹,这枚"光荣弹"在战场上代表着宁死不屈的战士,哨兵立刻向她敬礼放行,这位特别的女兵,就是21岁的军医刘亚玲。 她1963年出生在陕西西安一个普通家庭,从小懂事的她,立志要当一名医生,1984年,她从第四军医大学毕业时,面临人生第一个重要选择,当时北京301医院向她抛出了橄榄枝,这是许多医学生梦寐以求的去处,但她却选择了一条不一样的路——主动申请去云南边境的67医院。 在67医院工作期间,她发现一个严重问题:从前线转运过来的伤员,因为路途遥远,经常耽误最佳救治时间,"战士们在流血,我要去最近的地方!"这个想法在她心中扎根,她连续提交了7次去前线的申请,但医院领导觉得她年轻,没有实战经验,一次次拒绝了她。 1986年4月,23岁的刘亚玲等不及了,她以"回家探亲"为由请了假,背着药箱偷偷坐上了开往前线的军车,当她到达猫耳洞阵地时,战场的残酷现实震撼了她:阴暗潮湿的洞穴里挤满了伤员,血腥味和硝烟味混在一起,年轻战士们忍着剧痛等待救治。 一个月后,医院发来严厉的归队命令,此时的刘亚玲正跪在战壕里给伤员输液,她的双手因长时间托举输液瓶而发抖,她写了一封掷地有声的回信:"在前方,一分一秒都关系到战士的生命,哪怕开除我的党籍,我也决不回去,除非抬我的尸体回去!" 在随后的战斗中,她表现出惊人的勇气,有一次,她的臀部被弹片击中,却浑然不觉继续救治伤员,直到血液浸透军裤才发现自己受伤,她随手拔出弹片,包扎了一下就又投入工作,三天后,伤口化脓感染,高烧不退的她被战友们强行抬下火线,靠着青霉素眼药膏才保住性命。 四年间,她七次请战上前线,在枪林弹雨中抢救伤员130多名,她用实际行动证明了自己的能力,"战地女神"的称号在前线不胫而走,最终,她因为突出表现荣立一等功。 这个故事还没完,这位勇敢的军医后来还做出了另一个重要选择,但那是下半集的内容了...... 硝烟散去后的刘亚玲没有停下脚步,她回到第四军医大学继续深造,专攻临床医学,前线的实战经验让她对医学有了更深的理解,她把每一个病例都当作生命的考题,认真钻研,毕业后,她进入西京医院,在烧伤科站稳了脚跟,成为一名受人尊敬的主治医生。 2004年,已经功成名就的刘亚玲却做出了让人意外的选择,她辞去了西京医院的工作,筹集了一百多万元,回到西安长安区创办了丰京医院,这个决定让很多人不理解,但她心意已定。 开业那天,医院门口没有红地毯,没有花篮,更没有剪彩仪式,刘亚玲简单地穿上白大褂,直接开始接诊,她给医院定下了特别的规矩:药品一律选最实惠的,重病人可以先看病后付费,困难户可以分期还钱,退伍军人享受优惠。 在乡村诊室里,刘亚玲依然保持着战场上的那股拼劲,一位老人突发脑出血,她连夜手术,硬是把人从死神手里拉了回来,一个贫困户付不起药费,她二话不说垫上自己的钱,遇到其他医院不愿收的疑难病例,她都会尽力救治。 她的医院不大,但成了方圆十里乡亲们的"健康守护站",村民们都说,刘大夫不光看得好病,还特别实在,从不乱开药、乱收费,有人得了重病,半夜三更敲她家门,她也立马起床出诊。 这些年,刘亚玲获得了不少荣誉,其中最受关注的是"最美乡村医生"的称号,但她对这些荣誉始终淡然处之:"我本是农民出身,在农村给农民看病是天经地义的事," 从北京到边陲,从城市到乡村,刘亚玲的人生轨迹看似曲折,实则笔直,那个在战火中掏出手榴弹的倔强女兵,如今在乡间小路上依然在为生命奔波,她说,救死扶伤不分战时和平时,医者仁心不分城里乡下。 现在的刘亚玲依然在她的小医院里忙碌着,墙上挂着那面"最美乡村医生"的锦旗,诊室里放着她在老山前线的旧照片,时光流逝,但她救死扶伤的初心从未改变,从战场到田野,她始终在用医者仁心照亮生命的希望。 这就是刘亚玲,一个用手榴弹打开生命之门,用听诊器守护百姓健康的传奇军医,她的故事,是和平年代里一份特别的战地记忆,更是一曲献给生命的赞歌。 信息来源:走进战争的女人战地女神刘亚玲.凤凰视频