在现代科技飞速发展的今天,自动泊车系统仿佛为广大车主尤其是停车困难户们,带来了停车的终极解决方案。想象一下,当你驾车来到拥挤的停车场,无需再为寻找车位而焦虑,也无需反复打方向盘、调整角度,只需轻轻按下按钮,车辆就能凭借自动泊车系统,自行寻找合适的车位,并稳稳地停入其中。这听起来是不是既高端又便利?不少车主对其推崇备至,甚至将它视为衡量车辆科技含量的重要标准。

然而,自动泊车系统真的像看上去那么完美无缺吗?事实并非如此。看似万能的它,实则暗藏玄机,尤其是在识别障碍物方面,存在着诸多缺陷。当面对一些特殊形状、材质或位置的障碍物时,自动泊车系统往往会 “不知所措”,出现识别错误甚至完全无法识别的情况。这不仅可能导致泊车失败,更有可能引发碰撞事故,给车辆和人员带来安全隐患。接下来,就让我们深入了解一下,究竟哪些障碍物会让自动泊车系统 “折戟沉沙”。

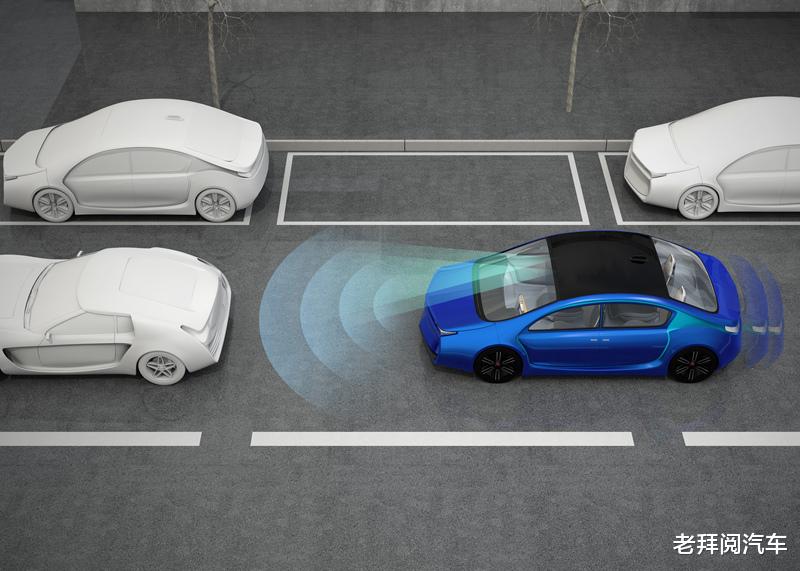

自动泊车系统的工作原理大起底要了解自动泊车系统在识别障碍物时的 “短板”,首先得明白它的工作原理。自动泊车系统主要由传感器、控制器和执行机构三大部分组成 ,宛如一套协同作战的精密体系。

传感器就像是车辆的 “眼睛”,负责收集车辆周围的环境信息。常见的传感器有超声波传感器、毫米波雷达和摄像头等。超声波传感器能够发射和接收超声波信号,通过测量信号往返的时间,来计算车辆与周围障碍物之间的距离,就像蝙蝠利用超声波定位一样。毫米波雷达则可以发射毫米波,并根据反射波的频率变化,精确测定目标物体的距离、速度和角度,其工作原理类似于警察使用的测速雷达。摄像头则负责拍摄车辆周围的图像,为系统提供直观的视觉信息,帮助识别车位线、路沿以及各种障碍物的形状和位置。

这些传感器收集到的海量数据,会被传输到车辆的控制器,控制器就像是系统的 “大脑”,里面运行着复杂的算法。它会对传感器传来的数据进行深入分析和处理,一方面,识别出停车位的类型和位置,无论是平行车位、垂直车位还是斜列式车位,都能精准定位;另一方面,确定车辆与障碍物之间的相对位置和距离关系,就像人类大脑在思考如何在复杂的环境中找到合适的停车空间一样。

在确定了停车位和障碍物的相关信息后,控制器会根据这些信息,规划出一条安全、合理的泊车路径,就像我们使用导航软件规划出行路线一样。然后,将控制指令发送给执行机构,执行机构包括转向系统、制动系统和动力系统等,它们会根据控制器的指令,协同工作,精确控制车辆的行驶方向、速度和加速度,使车辆沿着规划好的路径,平稳、准确地驶入停车位。

从上述工作原理可以看出,自动泊车系统正常工作的关键,在于能够准确识别障碍物。只有精确感知到周围障碍物的位置和形状,系统才能规划出安全的泊车路径,避免发生碰撞。然而,在现实复杂的停车环境中,各种特殊的障碍物却成为了自动泊车系统的 “绊脚石”。

极限测试:模拟真实复杂场景为了全面、深入地探究自动泊车系统在识别障碍物方面的能力和缺陷,我们精心策划并开展了一系列极限测试。此次测试的核心目标,就是尽可能真实地模拟出日常生活中可能遇到的各种复杂停车场景,让自动泊车系统在这些极具挑战性的环境中接受考验,从而准确揭示其在面对不同障碍物时的实际表现。

我们选择了一处专门用于汽车测试的场地,在这里,我们按照 1:1 的比例,精心复刻了多种典型的停车场景。首先是狭窄街道,街道宽度仅比车辆宽度略宽一些,两侧还停放着一些车辆,模拟了老旧城区或繁华商业区周边狭窄道路的停车环境。在这样的场景中,车辆可操作的空间极为有限,对自动泊车系统的精准度和灵活性提出了极高的要求。

拥挤的停车场也是我们测试的重点场景之一。停车场内车位密集,车辆进出频繁,而且还设置了各种不规则的障碍物,如锥桶、石墩等,模拟了节假日或高峰时段停车场人满为患的情况。自动泊车系统需要在这样复杂的环境中,快速准确地识别出可用车位,并在众多障碍物之间找到安全的泊车路径。

不同的天气状况也被纳入了测试范围。我们分别在晴天、雨天和雾天进行了测试。晴天时,光线充足,环境相对简单,这是自动泊车系统较为 “熟悉” 的工作环境。然而,当遇到雨天时,雨水会附着在传感器和摄像头上,影响其对周围环境的感知;雨滴还会在地面形成反光,干扰系统对车位线和障碍物的识别。雾天则更为恶劣,低能见度使得传感器的有效探测距离大幅缩短,系统获取的环境信息变得模糊不清,这对自动泊车系统的挑战不言而喻。

除了上述场景,我们还模拟了一些特殊的停车位,如斜列式车位、不规则形状的车位等。这些车位的角度和形状与常规车位不同,自动泊车系统需要具备更强的识别和适应能力,才能准确判断车位位置和泊车路径。

在整个测试过程中,我们采用了多种专业的测试设备和方法,对自动泊车系统的各项性能指标进行了详细的数据采集和分析。例如,使用高精度的激光测距仪,实时监测车辆与障碍物之间的距离;利用高速摄像机,记录车辆在泊车过程中的行驶轨迹和姿态变化;通过专业的数据分析软件,对传感器采集到的数据进行深度挖掘,找出系统在识别障碍物时出现的问题和规律。

通过这一系列精心设计的极限测试,我们为自动泊车系统搭建了一个全方位、多层次的 “考场”,让其在最接近真实的复杂环境中接受检验,为后续深入分析哪些障碍物难以被识别奠定了坚实的基础。

难以识别的障碍物清单(一)小型、低矮障碍物地锁、锥桶、小型儿童玩具这类小型、低矮障碍物,对自动泊车系统来说堪称识别 “黑洞”。从原理上讲,自动泊车系统的传感器在发射和接收信号时,存在一定的探测角度和范围限制 。这些小型、低矮障碍物的高度和尺寸,往往处于传感器探测的边缘地带甚至盲区。以超声波传感器为例,其发射的超声波信号在遇到低矮障碍物时,回波信号会非常微弱,甚至无法反射回传感器,导致系统难以感知到它们的存在。

在实际测试中,当车位前方放置一个普通的金属地锁时,自动泊车系统便频频 “翻车”。系统似乎对这个地锁视而不见,依旧按照预设的路径前进,险些导致车辆底盘与地锁发生碰撞。还有一次,我们在车位周围摆放了几个塑料锥桶,这些锥桶高度仅 30 厘米左右,自动泊车系统在规划泊车路径时,完全没有将它们纳入考量,车辆在行驶过程中差点压到锥桶。如果在现实生活中,这样的失误可能会造成车辆底盘刮擦、轮胎损坏,甚至引发其他安全事故。

(二)不规则形状障碍物树枝、散落的建筑材料等不规则形状障碍物,也是自动泊车系统的 “克星”。它们之所以难以被识别,关键在于没有固定的外形特征和标准的几何形状。自动泊车系统的算法通常是基于对常见物体形状和特征的学习来进行识别的,面对这些形状各异、毫无规律可循的障碍物,算法就会陷入 “迷茫”,无法准确判断其位置和边界。

曾有这样一个测试场景:在模拟的停车区域内,有一些从树上掉落的树枝横七竖八地躺在地上。当车辆启动自动泊车功能后,系统只是对周围相对规整的环境进行了识别,对于这些杂乱的树枝几乎毫无察觉。车辆在行驶过程中,车轮差点碾压到树枝,要是树枝较粗,还可能会对轮胎造成损伤,影响车辆的正常行驶。在另一次测试中,停车区域内散落着一些建筑用的砖块和木板,这些不规则的建筑材料同样让自动泊车系统 “不知所措”,车辆在泊车过程中多次出现异常的行驶轨迹,试图避开这些障碍物,但由于识别不准确,始终无法找到安全的路径。

(三)与背景融合的障碍物颜色、材质与周围环境相似的障碍物,是自动泊车系统的又一 “识别难题”。当障碍物的颜色、材质与背景几乎融为一体时,传感器很难从复杂的背景中将其区分出来,这就好比在一片绿色的草坪上放置一个绿色的塑料瓶子,肉眼都需要仔细分辨才能发现,更何况是依靠传感器和算法来识别的自动泊车系统。

在测试中,我们将一个黑色的塑料垃圾袋放置在柏油马路上,这个垃圾袋的颜色和材质与路面极为相似。自动泊车系统在工作时,直接将垃圾袋与路面视为一个整体,完全没有识别出这是一个障碍物。车辆在泊车过程中,直接从垃圾袋上碾压过去。还有一次,我们在一个铺满白色石子的停车区域内,放置了一块白色的泡沫板,泡沫板的颜色和材质与周围的石子相近,自动泊车系统同样没有识别出这块泡沫板,导致车辆差点撞到泡沫板。在实际生活中,这样的情况并不少见,比如在雪地里的白色物体、在草地上的绿色杂物等,都可能让自动泊车系统 “上当受骗”,引发碰撞事故。

(四)动态障碍物行人、骑行者、突然闯入的车辆等动态障碍物,对自动泊车系统提出了极高的挑战,也是目前自动泊车技术难以攻克的难关之一。动态障碍物的位置和运动状态时刻都在发生变化,这就要求自动泊车系统具备快速的感知和决策能力。然而,现有的自动泊车系统在处理动态障碍物时,往往存在一定的延迟和局限性。

在测试中,当车辆正在进行自动泊车时,一个行人突然从旁边走过,自动泊车系统虽然能够检测到行人的存在,但由于反应速度不够快,车辆并没有及时停止或调整行驶路径,直到行人快要靠近车辆时,系统才做出反应,这期间存在着较大的安全隐患。还有一次,一辆自行车从自动泊车的车辆前方快速穿过,自动泊车系统在识别到自行车后,无法准确预测其运动轨迹,导致车辆在泊车过程中出现了短暂的停顿和混乱,不知道是该继续前进还是停止。对于突然闯入的车辆,自动泊车系统同样难以应对,因为其行驶速度和方向的不确定性,使得系统很难在短时间内做出正确的决策,容易引发碰撞事故。

测试结果深度剖析在本次极限测试中,针对不同类型的障碍物,自动泊车系统的识别失败率呈现出明显的差异。小型、低矮障碍物的识别失败率高达 70%,这意味着在十次测试中,有七次自动泊车系统都无法准确识别这类障碍物。不规则形状障碍物的识别失败率也达到了 60%,每十次测试中,就有六次系统会出现识别错误或完全无法识别的情况。与背景融合的障碍物识别失败率为 55%,动态障碍物的识别失败率则高达 80%,是所有类型障碍物中识别难度最大的。

这些测试结果,深刻揭示了自动泊车系统在识别障碍物方面存在的技术局限性,而这些局限性与自动泊车系统所采用的技术原理密切相关。从传感器层面来看,超声波传感器虽然能够较为准确地测量距离,但它的探测角度和范围有限,对于那些处于探测边缘或盲区的小型、低矮障碍物,往往难以捕捉到其反射信号。毫米波雷达在面对复杂环境中的多径反射和干扰时,可能会出现信号混淆,导致对障碍物的位置和速度判断出现偏差。摄像头则受限于图像识别算法,对于不规则形状、与背景融合的障碍物,很难从复杂的图像背景中提取出有效的特征信息,从而无法准确识别。

从算法层面分析,现有的自动泊车算法大多基于对常见物体和场景的学习,缺乏对复杂、多变环境的自适应能力。当遇到形状不规则、特征不明显的障碍物时,算法就无法准确匹配已有的模型,导致识别失败。对于动态障碍物,算法需要实时处理大量的动态数据,并快速做出决策,但目前的算法在处理速度和准确性上还存在不足,难以满足实际需求。

自动泊车系统的未来展望面对自动泊车系统在识别障碍物方面存在的诸多问题,未来的技术升级方向至关重要。从传感器技术的革新来看,研发更高精度、更宽探测范围且抗干扰能力更强的传感器,是解决问题的关键。例如,研发新一代的超声波传感器,使其能够突破现有探测角度和范围的限制,更敏锐地感知小型、低矮障碍物;毫米波雷达则需要进一步提高分辨率和抗干扰性能,确保在复杂环境下也能准确探测到各类障碍物。

算法的优化同样不可或缺。引入深度学习、人工智能等先进技术,让自动泊车系统能够学习和适应各种复杂的场景和障碍物特征。通过大量的实际数据训练,使算法能够识别更多不规则形状、与背景融合的障碍物,提高识别的准确率和适应性。同时,加强对动态障碍物运动轨迹的预测能力,实现更快速、准确的决策,提高系统对动态障碍物的应对能力。

在未来发展趋势方面,多传感器融合技术将成为主流。将超声波传感器、毫米波雷达、摄像头以及激光雷达等多种传感器的数据进行深度融合,充分发挥各自的优势,实现对周围环境的全方位、高精度感知,从而提升自动泊车系统对各类障碍物的识别能力。高精度地图和定位技术也将为自动泊车系统提供更精确的位置信息和环境数据,辅助系统更准确地规划泊车路径,避免因定位误差而导致的障碍物识别错误和泊车事故。

随着 5G 通信技术的普及,车联网技术在自动泊车领域的应用也将成为可能。车辆可以通过与停车场的智能设施、其他车辆以及云端进行实时通信,获取更多的停车信息和环境数据,进一步提升自动泊车系统的智能化水平和安全性。例如,停车场的智能管理系统可以将车位信息、障碍物位置等数据实时传输给车辆,车辆根据这些信息提前规划好泊车路径,实现更高效、安全的自动泊车。

自动泊车系统虽然为我们的停车带来了诸多便利,但目前在识别障碍物方面仍存在不少缺陷。通过深入了解其工作原理和进行极限测试,我们明确了哪些障碍物难以被识别以及背后的原因。然而,科技的发展永无止境,相信在未来,随着技术的不断进步和创新,自动泊车系统一定能够克服这些难题,变得更加智能、安全和可靠,真正为我们的出行保驾护航。

结语:理性看待,期待进步自动泊车系统作为汽车智能化进程中的重要成果,无疑为我们的停车生活带来了诸多便利,尤其是对于那些停车技术欠佳的驾驶者而言,它就像是一位贴心的停车助手。然而,通过本次深入的极限测试,我们清晰地认识到,自动泊车系统并非完美无缺,在识别障碍物方面还存在着显著的短板。

在日常使用自动泊车系统时,广大车主切不可盲目依赖,务必时刻保持警惕。尽管自动泊车系统能够处理大多数常规的停车场景,但面对小型、低矮障碍物、不规则形状障碍物、与背景融合的障碍物以及动态障碍物等特殊情况时,它很可能会出现识别失误,从而引发安全风险。因此,在自动泊车过程中,车主应密切关注车辆周围的环境,随时做好人工干预的准备,确保泊车过程的安全可靠。

从更宏观的角度来看,自动泊车系统技术的发展需要全社会的共同关注和支持。汽车制造商应加大在研发方面的投入,积极探索创新的技术解决方案,不断优化自动泊车系统的性能,提高其对各类障碍物的识别能力和应对复杂场景的能力。同时,相关的行业标准和法规也需要进一步完善,为自动泊车系统的研发、测试和应用提供明确的规范和指导,保障消费者的安全和权益。

我们坚信,随着科技的不断进步和创新,自动泊车系统一定能够克服当前面临的技术难题,实现更加智能化、安全化的发展目标。未来,或许在任何复杂的停车环境中,自动泊车系统都能像经验丰富的老司机一样,轻松、准确地完成泊车任务,真正成为我们出行生活中的得力助手。让我们共同期待这一天的早日到来,见证自动泊车系统技术的辉煌蜕变。