热搜爆了!张颂文将粉丝信件扔出车外引热议,剧组工作人员发声

2025年3月24日的北京影视基地,一个装满信件的帆布袋在空中划出抛物线。这个被手机镜头记录的瞬间,在接下来的72小时内演变成全网阅读量破12亿的超级话题。当视频中那个白色帆布袋从车窗飞出的刹那,没有人预料到这会成为解剖娱乐圈生态的活体样本。

剧组场务负责人杨涛的澄清微博像投入沸水的冰块,评论区瞬间分成泾渭分明的两大阵营。有人翻出2024年《中国演艺人员安全白皮书》的数据——当年共发生37起粉丝追车事故,其中5人重伤。而另一派则搬出日本杰尼斯事务所的案例:木村拓哉在拍摄现场会专门设置"信件收纳箱",这个细节被收录在《亚洲明星粉丝互动研究2024》报告中。

在这场舆论拉锯战中,最耐人寻味的是涉事粉丝的后续动作。那个被退回来的帆布袋里,除了常规信件,还藏着几枝白色菊花。在饭圈文化里,白菊既可能代表纯真祝福,也可能暗含死亡威胁。这种信息传递的模糊性,恰如整个事件的隐喻——在流量为王的时代,每个公众人物都活在他人的解读里。

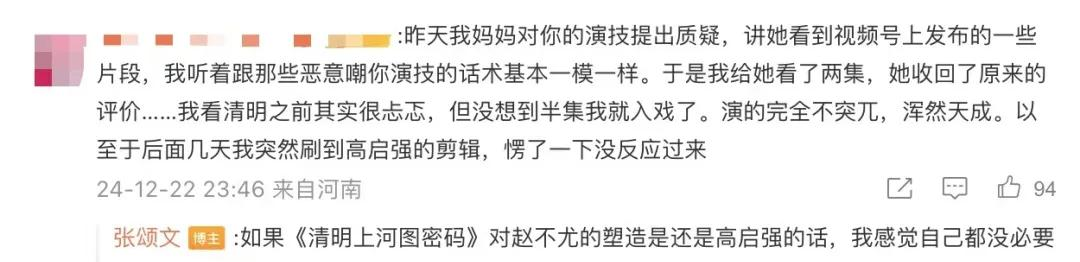

《狂飙》的余震仍在持续。当张颂文在2024CMG盛典捧起"年度男演员"奖杯时,没人想到这个荣誉会成为他的"达摩克利斯之剑"。2025年《清明上河图密码》的豆瓣评分从开画8.2断崖式跌至6.8,其中57%的差评直指"高启强滤镜破碎"。这让人想起2018年章子怡在《我就是演员》中的断言:"演员最怕的不是失败,而是成功。"

在《表演艺术的认知陷阱》一书中,心理学家李明阳提出"角色锚定效应":观众对演员的认知会永久停留在其最具冲击力的角色上。这种现象在神经科学领域得到印证——fMRI扫描显示,当观众看到张颂文新剧镜头时,大脑杏仁核依然会激活观看高启强时的情绪记忆。这种生理层面的认知固化,让演员的转型之路布满荆棘。

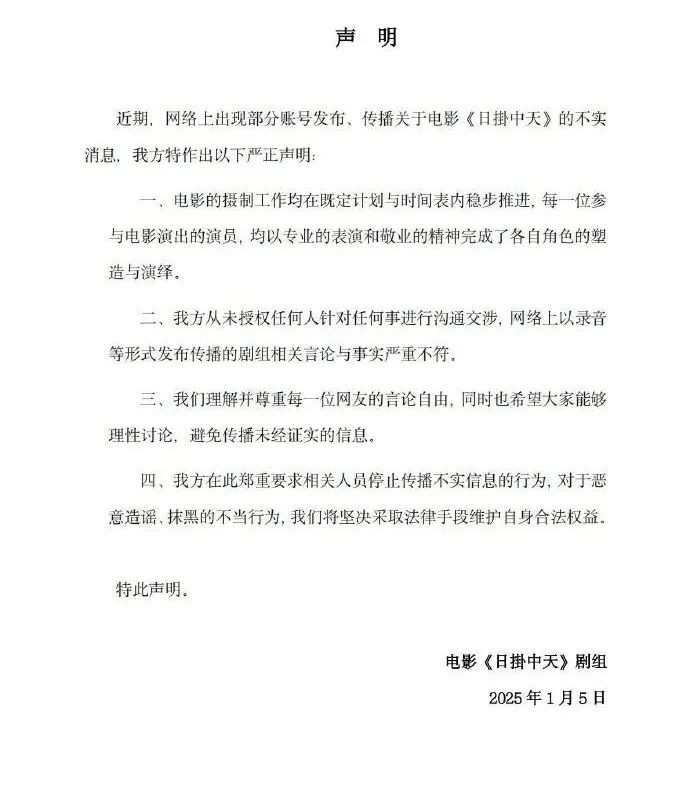

而"家暴"传闻的罗生门,则暴露出更深层的行业痼疾。参照美国演员工会2025年发布的《影视行业谣言应对指南》,70%的艺人负面传闻都发生在项目宣传期。值得玩味的是,《日掛中天》剧组声明的发布时间,恰与影片预售开启日期重合。这种时间线的巧合,在娱乐产业研究专家王璐看来,"完美符合危机营销的黄金48小时定律"。

张颂文被反复提及的"对粉丝最温暖的演员"标签,在《情感资本主义》作者李雪看来,恰恰是当代艺人最危险的生存策略。她在新著《微笑暴政》中揭示:艺人每完成一次微笑互动,就在进行0.3单位的情感劳动消耗。参照韩国SM娱乐2024年内部数据,旗下艺人的职业倦怠症发病率与粉丝见面会频率呈正相关。

这种情感透支在张颂文身上体现得尤为具象。从2023年爆红至今,他保持着日均回复20条粉丝留言的纪录。但根据《社交媒体与艺人心理健康调研报告》,过度互动会导致"自我认知模糊症候群"。就像他在回应演技争议时说的:"我只能把每次工作做好",这句话背后藏着多少被舆论重塑的自我?

粉丝经济的吊诡之处正在于此。那些被退回的信件,那些被拆分的礼物,构成一幅后现代主义的行为艺术图景。当我们在短视频里围观这场"爱意投射与安全防范"的博弈时,是否想过自己也是流量游戏的一环?日本学者山田隆在《共谋的狂欢》中警示:每个点赞都在参与构建明星的虚拟人设,每个转发都在为数据监狱添砖加瓦。

结语:寻找破壁的微光当我们结束这场舆论狂欢的解剖,或许该把镜头转向更本质的追问:在这个全民皆可审判的时代,演员该如何守护表演的纯粹性?粉丝又该如何建立健康的情感投射?2025年柏林电影节银熊奖得主《幕布之后》给出诗意答案:每个演员都需要在掌声中听见自己的心跳,每个观众都该学会在荧幕外保留想象的距离。

下一次,当我们的手指即将按下转发键时,不妨多停留三秒。这三秒的留白,或许就是破解流量魔咒的密钥。毕竟,真正的表演艺术不该是热搜榜上的数字游戏,而是灵魂与灵魂的诚实对话。正如戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基在《演员的自我修养》中写的:"观众席的灯光亮起时,照见的应该是人性的真相,而不是数据的幻影。"

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。