山西订婚强奸案后续,网友质疑为何不能缓刑?审判长:他妈不同意

山西订婚强奸案后续:不给缓刑,审判长说“他妈不同意!”

“刑”这个字,拆开看,左边是“井”,右边是“刂(刀)”。

井,画的是个界限,是个规矩。

刀,代表着惩罚,是越界的代价。

合起来,就是用强制力来维护那个界限。

可这回,界限划在哪,刀该怎么落,搅和进了一堆说不清道不明的东西。

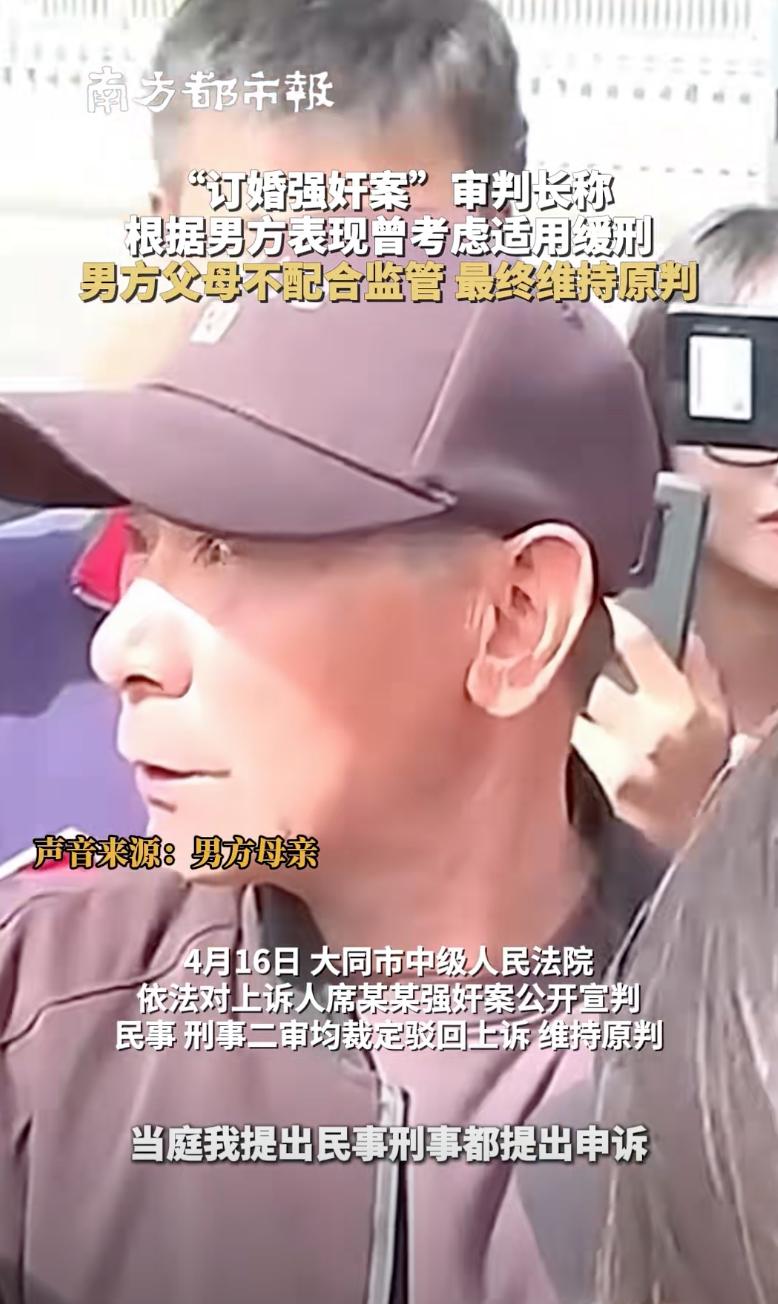

这案子,最近又有了新动静,二审维持原判,小伙子席某某还是三年。

很多人纳闷,判三年轻不轻另说,为啥连个缓刑都不给?

审判长一句话,点破了窗户纸,也捅破了很多人心里那点微妙的期待:

“他妈不同意!”

这话听着,是不是有点懵?

自家亲妈,怎么还不盼着儿子早点出来?

2023年,小伙席某某,经人撮合,认识了女方。

热恋期嘛,一切都快。

1月30号认识,很快就谈婚论嫁了。

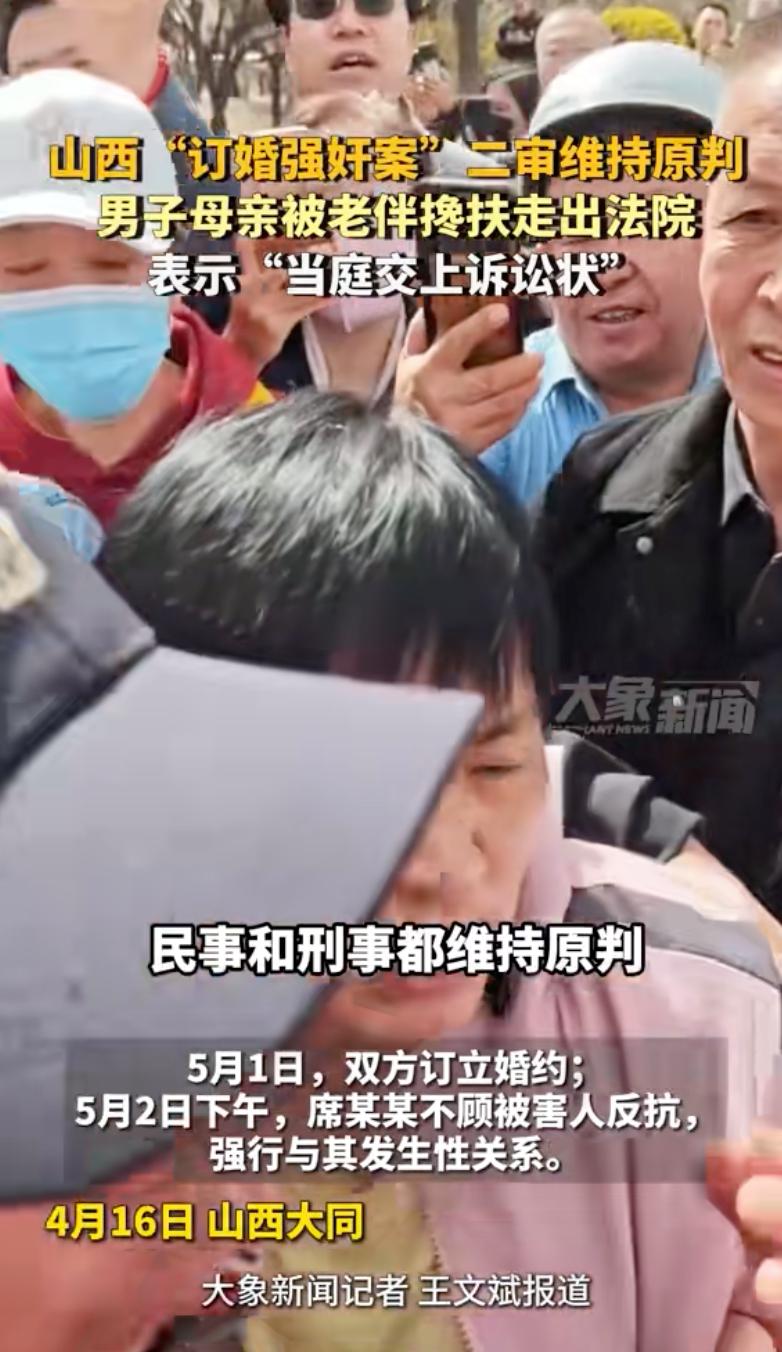

5月1号,大喜的日子,订婚宴摆起来。

席家也是下了本钱,当场给了10万彩礼,这还只是总数18.8万的一部分。

一个7.2克的金戒指也戴上了。

白纸黑字,写了承诺:婚后一年内,房本上加上女方名字。

看着挺美满,对吧?

谁能想到,仅仅一天之后,天就塌了。

5月2日,订婚第二天。

小两口在准备好的婚房里独处。

后来的故事,就有了两个截然不同的版本。

女方说:她明确拒绝了,但席某某强行和她发生了关系。

事后她情绪崩溃,烧了窗帘,想跑,又被席某某拽回了屋里。

男方说:两人是自愿的。女方后来闹,是因为房本加名字的事没立刻兑现,所以诬告。

他妈妈更是补充,说女方事后就要加名字,谈不拢才报的警。

公说公有理,婆说婆有理。

5月4日,女方报警。

席某某因涉嫌强奸,被带走了。

这案子,争议就没断过。

女方拿出了身上的淤青照片,现场被破坏的痕迹,还有监控录像,显示席某某确实有拖拽她的动作。

男方这边,也不是没话说。

他们抓住一个点:医院检查报告显示,女方处女膜是完整的,内裤上也没检测到男方的痕迹。

男方家属还觉得,那个关键的通话录音,里面席某某对女方质问“你强暴我”时回了声“嗯”,是被断章取义了,说那只是敷衍。

钱的事儿,也搅和在里面。

案发后,女方确实要求过立刻加名字,还要剩下的彩礼。

男方家觉得这是敲诈。

后来,女方退了那10万彩礼,但男方家没收,要等法院判。

去年年底,一审判了。

阳高县法院认定,强奸罪成立,判席某某三年。

席某某当庭就喊要上诉。

今年4月16号,二审结果出来了。

大同中院,驳回上诉,维持原判。

法院觉得,一审证据挺扎实。

女方的伤情,监控录像,还有那个“嗯”的回应,都指向了强奸成立。

到这里,按说尘埃落定了。

可偏偏,审判长透露了一个内情,让这事儿又起了波澜。

二审法院,不是没考虑过给席某某缓刑。

你想啊,这案子跟那些街头随机作案的恶性强奸不一样。

俩人是订了婚的关系。

席某某在警察找他时,也是接到电话自己去的,算有自首情节。

二审期间,他还写过悔过书,向女方道歉。

犯罪情节,相对来说,不算最恶劣的那一档。

法院琢磨着,判个缓刑,也许能让双方都早点翻篇,回归正常生活,也算化解矛盾,体现点“司法善意”。

按照《刑法》规定,判三年以下,犯罪情节较轻,有悔罪表现,没再犯罪危险,对社区没啥大影响,这四个条件都满足,就可以考虑缓刑。

于是,法院按程序走,委托社区矫正机构,去评估席某某放出来合不合适。

评估得问家属意见吧?

这一问,问题来了。

席某某的爹妈,明确表态:不同意缓刑!

为啥?

因为他们打心底里认为,儿子没犯罪,是冤枉的。

他们不接受缓刑这个结果,更不配合后续的监管。

这态度,让社区矫正机构也犯难了。

评估报告认为:席某某本人不认罪悔罪,也没得到受害人及其家属的原谅,不符合社区矫正的要求。

再加上,二审开庭时,席某某自己当庭也是拒不认罪。

这下好了,缓刑的几条路,全堵死了。

“有悔罪表现”这一条,显然不符。

“没有再犯罪的危险”以及“对所居住社区没有重大不良影响”,因为家属不配合监管,社区矫正机构也打了问号。

最终,法院只能依法办事,维持原判。

席某某的妈妈后来也承认,确实拒绝了法院缓刑的建议。

理由很刚:“我儿子没犯罪!”

这事儿,真是让人心里堵得慌。

你说这父母爱子之心,可以理解。

谁家孩子摊上事儿,爹妈能不心疼?

可这份爱,是不是有点过了界?

法律讲究证据,讲究程序。

一审二审,法院都认定了犯罪事实。

这时候,是该面对现实,接受法律的裁决,哪怕是争取一个相对较好的结果(缓刑),让孩子早日回归社会。

还是该坚持“我没错”,哪怕这意味着孩子要实打实地在里面待三年?

古人说,“爱子,教之以义方”。

真正的爱,不光是保护,更是教导他明辨是非,承担责任。

如果真的犯了错,认错、悔过、赎罪,才是重新站起来的第一步。

一味地否认,甚至对抗法律,这到底是爱他,还是在害他?

这让我想起中国历史上一些案例,家族的荣辱观往往压倒一切。

为了所谓的“面子”或者“清白”,不惜对抗律法,最终可能导致更坏的结果。

就像有些朝代,官员犯了事,家族想的不是如何让他认罪悔过,而是如何动用关系网摆平,甚至不惜构陷他人,结果雪球越滚越大,最后整个家族都可能被牵连。

这种逻辑,是不是有点相似?

法律的“刑”,不仅在于惩罚,更在于矫正。

缓刑制度的设计,本身就包含了给犯错者一个机会,在社区的监督下改过自新。

可这个机会,需要认罪悔罪作为前提,需要家庭和社会的接纳与配合作为土壤。

当事人不认罪,监护人(在这里是父母)不配合,这土壤就没了,缓刑也就成了空中楼阁。

法院想体现“善意”,想化解矛盾,但法律的刚性原则,终究是底线。

你连门槛(认罪悔罪、配合监管)都迈不过来,这扇“善意”的门,也只能对你关上了。

这起案子,留给人们的思考,远不止是男女关系那点事儿。

它关乎证据的认定,法律的尊严,亲情的边界,以及一个人犯错后,到底该如何面对。

有时候,最坚硬的,不是冰冷的法条。

而是人心里的那份执念。

是非对错,法律已有判决。

人生的路,终究要自己走,责任,也得自己扛。

父母的爱再深,也替代不了法律的准绳。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。