你知道“劓”怎么读吗?一探满清十大酷刑的秘密

周末,我陪朋友逛书店,朋友突然指着一页书上的字问我:“你知道这个字怎么读吗?”我瞄了一眼,那个字是“劓”。

老实说,我心里一片空白,只好尴尬地摇了摇头。

后来,我们查手机才知道,原来这个字不仅读作“yì”,而且还有一段让人不寒而栗的历史。

这让我对古代那些刑罚又有了新的认识,忍不住想深入了解更多。

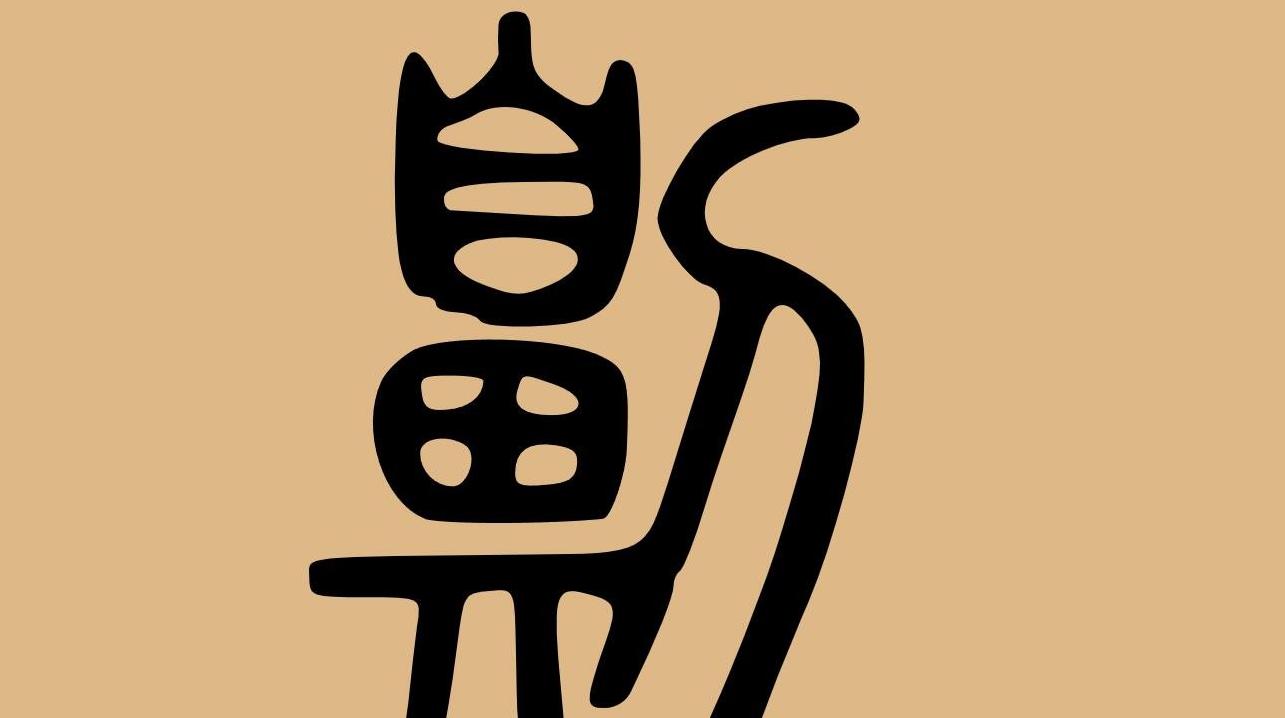

“劓”字的正确读法让我们先从“劓”字本身说起。

这个字由“鼻”和“刂”组成,就是说和鼻子有关,然后再加上一把刀,意思很容易理解——割鼻子。

这一解释,让人不禁联想到古代的酷刑。

“劓”字的读法其实很复杂。

尽管许多人觉得它和“鼻”有关,也有人猜它读yí,但实际上正确读法是yì。

这个声音和“意”的发音相同。

古代文献《唐韵》《集韵》都有提及这个读音,可见这个发音在古代已经被确认。

劓刑的历史和发展

虽然“劓”字本身具有学术气息,但它背后的故事却远比我们想象的还要丰富多彩。

劓刑是一种割掉鼻子的酷刑,早在夏商时期就已经存在了。

汉文帝时期尝试将其改为笞刑,但这个酷刑的影响力很显然已经根深蒂固,直到隋朝才逐步废除。

到了满清时期,刑罚制度达到了一种残忍的新高度。

满清十大酷刑,不仅是夺人性命,还要摧毁意志。

比如缢首、烹煮、宫刑、插针等刑罚,让人听了都毛骨悚然。

这些刑罚不仅仅是为了惩罚,更是为了威慑和控制。

令我印象最深的是“剥皮”,这不仅是对肉体的极大伤害,更是一种精神上的折磨。

尤其是这些酷刑在满清初期,对那些宁死不剃发易服的汉人实施得最多,由此可见我们祖先遭遇的不幸和苦难。

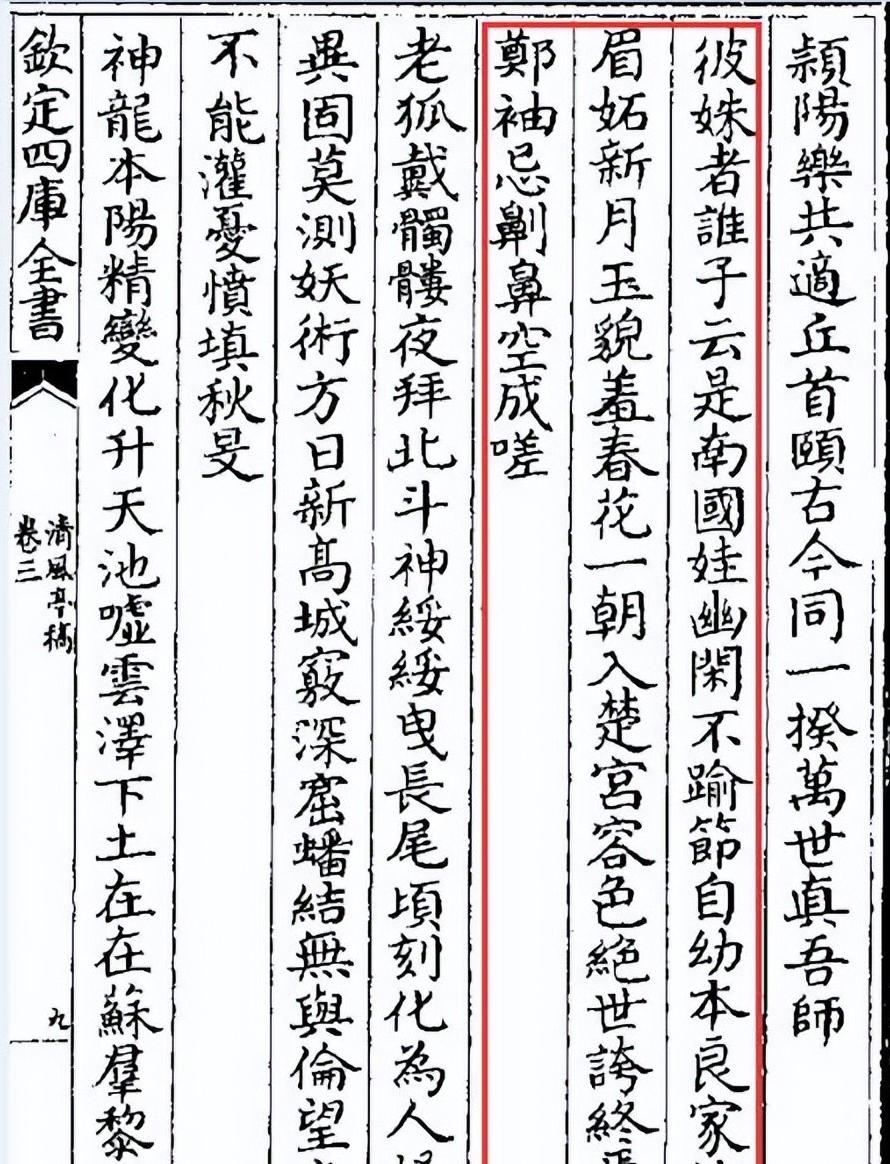

“劓”字在古文献中的运用翻阅古文献,我们能见到“劓”字的身影。

例如,宋代陆游的诗《闲身》中写道:“补劓息黥今有地。”这里的“劓”与“黥”一同出现,“黥”指的是脸上的纹身,古代用来标记囚犯。

诗人通过这句诗,描述自己身上的伤痕已经被修复,展现了一种改过自新的感觉。

再如,明代童轩的诗《感寓其四十七》中有句:“劓鼻空成嗟”。

这儿写的是魏国的美女魏美人因妒遭害,被割掉鼻子的惨痛经历。

小小的一个“劓”字,把一个美人的悲惨遭遇刻画得淋漓尽致。

结合诗中的情景,不禁让人对古代最重视容貌的观念产生共鸣。

满清十大酷刑一览满清十大酷刑是中国历史上非常残忍的一部分,虽然“十大”只是一个象征性的数量,但这些刑罚对人体和精神的双重摧残却是不言而喻的。

具体来说:

这些酷刑表面上看是惩罚,实质上也是一种威慑工具,给与时权贵和统治者维稳的“必要手段”。

结尾通过对“劓”这个字的探讨,及其酷刑的深远影响,我们不难发现,汉字背后蕴含的并不是简单的语言符号,而是历史文化的积淀和传承。

每一个字都可能载着千百年来的故事和情感,不管是爱恨情仇,还是治国安邦,汉字都在默默地记录和诉说。

在现代社会,我们当然不会再实施这些残酷的刑罚,甚至会觉得这些古代的刑法简直难以置信。

可是,了解这些历史却让我们更深刻地感受到文明的进步和更加珍视当下的公平与公正。

每一个汉字背后,都有一段血泪史,我们应该以更宽容和感恩的心态来看待今天的文化与生活。

正如“劓”这个字从象形到意义,其演变不仅是语言的变迁,更是文明的见证。

希望大家在学习汉字的过程中,不仅仅是掌握一个读音、一种意思,更能感受到背后的深远意义。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。