林生斌起诉刘信达导演侵犯隐私,二审又胜诉!对方不死心仍要再审

“保姆纵火案”疑云再起!导演跨省查航班记录揭开舆论监督与隐私权的生死博弈

前几年,杭州“保姆纵火案”震惊全国。

2017年6月22日凌晨5点左右,浙江杭州蓝色钱江小区2幢1单元1802室发生纵火案,保姆莫焕晶因赌博欠下巨额债务,为获取钱财,故意纵火,导致雇主林生斌的妻子朱小贞和三个孩子不幸遇难。

这起案件引起了社会的广泛关注和同情,林生斌也成为了大家眼中的受害者和深情丈夫、父亲的形象。

然而,随着时间的推移,网络上逐渐出现了一些对林生斌的质疑声。

其中,导演刘信达就是质疑声浪中的代表人物。

刘信达认为林生斌在“保姆纵火案”中存在诸多疑点,他想要深挖真相,于是便采取了一些行动。

他跨省查询林生斌的航班记录,试图从这些记录中找到一些所谓的“证据”。

这里就出现了争议焦点,刘信达认为自己是在进行舆论监督,他觉得公众有权利了解林生斌在案件前后的一些行踪,说不定能从中发现与案件有关的线索。

但林生斌一方则认为自己的隐私权受到了侵犯。航班记录属于个人隐私信息,刘信达没有权利去查询。

从法律层面来看,这就产生了冲突。

《中华人民共和国个人信息保护法》明确规定,个人信息受法律保护,任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。

刘信达的行为明显违背了这一法律规定。

根据澎湃新闻的报道,航班记录这类个人行程信息是受到严格保护的,非经法定程序,他人不得随意获取。

这就体现了舆论监督和隐私权保护之间的矛盾,如果每个人都以舆论监督为名,随意侵犯他人的隐私权,那么法律的尊严和个人的权利将无法得到保障。

法院铁证直指非法手段!冒用身份虚构事实获取行程数据,二审终审定性隐私侵权

刘信达是如何获取林生斌的航班记录的呢?

据法院查明的事实,他冒用他人身份,虚构了一些事实,从相关机构获取了林生斌超过6年的飞行轨迹数据。

他通过这种非法手段,将这些数据公之于众,引发了新一轮的网络热议。

在二审判决中,法院依据充分的证据,认定刘信达的行为构成了对林生斌隐私权的侵犯。这些证据包括刘信达获取航班记录的相关手续,以及他冒用身份的证明材料等。

根据《中华人民共和国民法典》中关于隐私权的规定,自然人享有隐私权。

任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

刘信达的行为完全符合这些侵权的构成要件。

北京青年报的报道中提到,法院在审理此类案件时,会严格审查证据的合法性和关联性。

在本案中,刘信达获取航班记录的手段明显不合法,他没有经过林生斌的同意,也没有合法的手续,就擅自获取并公开这些隐私信息。

因此,法院终审定性刘信达的行为为隐私侵权。

这一判决结果明确了法律对于隐私权保护的态度,即不允许任何人以非法手段侵犯他人的隐私。

“正当监督”VS“非法泄露”终审落槌!超6年飞行轨迹公开成侵权铁证,8000元赔偿背后的社会警示

在这起案件中,双方的主张截然不同。

刘信达坚称自己是在进行正当的舆论监督,他认为林生斌在“保姆纵火案”中有很多疑点没有解释清楚,他获取航班记录是为了让公众了解更多的真相。

而林生斌则强调自己的隐私权受到了严重侵犯,刘信达的行为给他带来了极大的困扰和精神压力。

最终,二审法院做出了判决,刘信达需要赔偿林生斌8000元,并承担相应的法律责任。

这一判决结果表明,虽然公众有权利对一些公众人物进行监督,但这种监督必须在法律允许的范围内进行。

不能以监督为名,行侵犯他人隐私权之实。

这起案件也给社会带来了警示。

据光明网的调查显示,近年来,随着网络的发展,侵犯他人隐私权的案件时有发生。

很多人在网络上随意曝光他人的隐私信息,以为这是一种“正义”的行为。但实际上,这种行为不仅侵犯了他人的合法权益,也破坏了社会的法治秩序。

这起案件提醒我们,在行使自己的权利时,一定要尊重他人的权利,不能逾越法律的红线。

再审申请剑指程序漏洞?隐私权保护边界再引争议,公众人物能否逃脱“透明化生存”宿命?

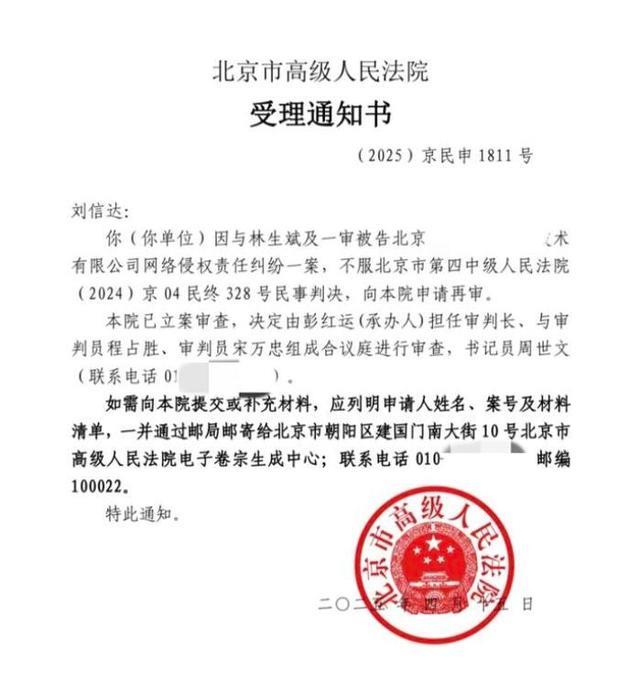

面对二审的败诉判决,刘信达并没有死心,他向法院提出了再审申请。

他认为在案件审理过程中存在程序漏洞,自己的行为应该被认定为正当的舆论监督。

这一申诉动向再次引发了争议。

有人认为,公众人物本身就应该接受更多的监督,他们的一些隐私信息可以适当公开。

而另一些人则坚持认为,公众人物也是人,他们同样享有隐私权,不能因为他们是公众人物就被“透明化生存”。

从价值探讨的角度来看,隐私权保护的边界到底在哪里呢?

这是一个值得深入思考的问题。

公众人物在享受一定的社会关注度和利益的同时,是否就意味着要牺牲自己的隐私权呢?

显然不是。

法律面前人人平等,无论是公众人物还是普通公民,他们的隐私权都应该受到保护。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。